2018年に経済産業省が「 デジタルトランスフォーメーション(DX)を促進するためのガイドライン 」をとりまとめたことにより、日本でもDXに取り組む企業が増えてきています。

DXはIT化といったシステムのデジタル化を進めるだけではなく、企業や業界に革新・変革をもたらすものとして注目を集めています。

今後、DXを進めるにあたって市場規模や必要性、規模が拡大していくのか考えていくことになるでしょう。

今回の記事では、「 DX(デジタルトランスフォーメーション)の市場規模 」「 拡大が予想されている業種 」を中心に、よりDXへの理解が深まるような内容になっています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX自体は日本でも取り組んでいる企業は多くなっていますが、完全にDXを理解して進めている企業は少ないでしょう。

DXを簡単に説明すると、「 ITやデジタルを駆使して、今までになかった製品やサービスを発信していくこと 」です。

DXは単にシステムをデジタル化して完了ではなく、あくまで、システムを活用することに意味があります。

IT化・デジタル化との違い

DXはIT化やデジタル化だけではありませんが、DXを進める上でIT化やデジタル化は欠かせません。

DXの初期段階では従来のシステムをデジタル化していくことが必要になっており、古いシステムでは対応しきれなかった業務にITやデジタルを導入して、自社の製品やサービスの向上を目指していきます。

DXにおいてのIT化やデジタル化は必須条件であり、あくまでDXの一部となります。

IT化やデジタル技術を導入したからDXを活用したということにはならず、ITやデジタル技術を駆使して、自社や業界に新しいサービスを送り出すことがDXの最終目標と言えるでしょう。

関連記事:DXの意味やIT化・デジタル化の違いなど詳しく解説

DXの市場規模

DXを進めるにあたって気になるのは「 市場規模 」でしょう。

どんな業種でも新規で参入する場合には市場規模の調査を行います。

DXを進めるにあたっても「 自社にDXが合っているのか、伸び代はあるのか 」など、確認しておきたい情報はあるはずです。

特にDXはシステムのIT化やデジタル化など、初期費用が大きくかかるため、全体の市場規模や業種ごとの市場規模は重要になってくるでしょう。

DXは市場規模を表すことが難しい

DXは市場規模の算出が難しくなっています。

日本だけでも、DXに取り組んでいる企業は多くありますが、完全にDXに成功している企業は少なく、業種によってはDXとまではいかなくても、IT化やデジタル化だけを進めている企業があります。

これはDX自体が1つのものではなく、業務内容、組織、ビジネスモデルなど、様々な要因を含んでいることで市場規模が分かりにくくなっていると言えるでしょう。

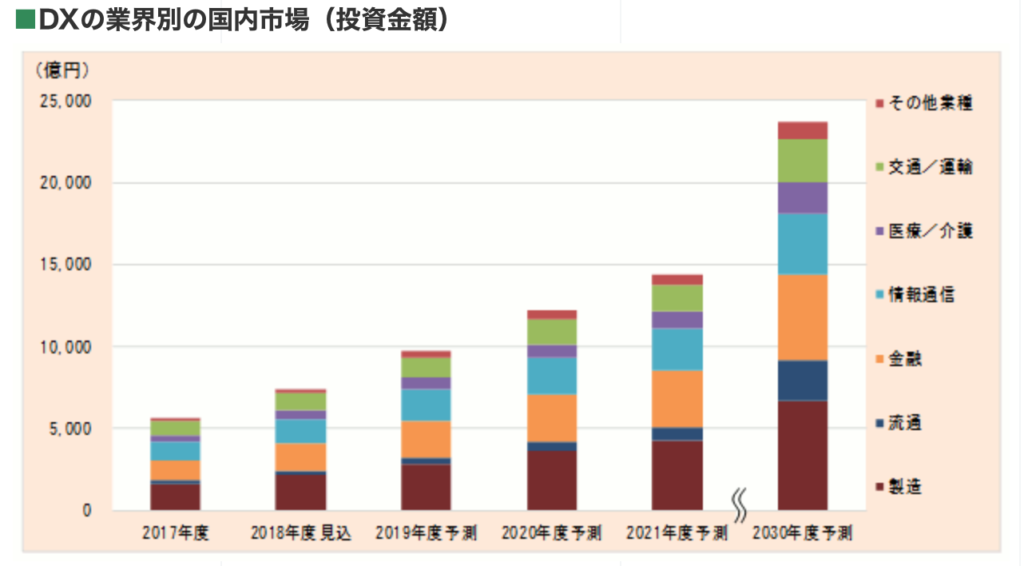

しかし、2018年に「 富士キメラ総研 」が実施した調査では2030年までのDX市場規模推移が予想されています。

次の項目で詳しく解説していきます。

DXの市場規模の拡大が予想されている業種

-e1598020988753.jpg)

市場調査を行なっている富士キメラ総研では2030年には市場規模が2兆円を超えると予想しています。

中でも特に市場規模の拡大が予想されている業種を紹介していきます。

出典:https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=18075&view_type=1

出典:https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=18075&view_type=1

製造

製造業では製造機器の自動化やサービス品質向上のためにDXへ投資が行われています。

製造業は基本的に「 物を作って売る 」 ということに特化してきた業種でした。

しかし、サービタイゼーションが主流となりつつあり、形が変わってきています。

サービタイゼーションとは、物を作って売るだけではなく、データを収集し、先の顧客にも役に立つようなサービスのことです。

今までは、単純で分かりやすい動きをしていた製造業ですが、DXが進むことによって今までとは違うあり方、新しい業種になりつつあると言えるでしょう。

製造業のDXは主に、製造機器の自動化とサービタイゼーションがさらに加速していくと予想されています。

医療・介護

医療や介護の分野では患者の情報を電子的に保管、共有できる「 電子カルテ 」やAIを活用した画像診断、遠隔で医師の診断を受けられるなどのDXが進んでいます。

他にもヘッドマウントディスプレイを使ったARやVR技術の応用も進んでいるため、全体で見てもDXを促進していることが分かります。

AIやIoTといった、DXには欠かせないデジタル技術を駆使していることからも、今後、市場が拡大していくことが見込まれるでしょう。

交通・運輸

交通、運輸に関して分かりやすいのは、「 ドライブレコーダー 」ではないでしょうか。

危険な運転や事故を記録することが出来るため、データの蓄積が重要になるDXでは必要なポイントになってきます。

例えば、DXの活用が成功している「 ソニー損保 」では専用のデバイスとスマートフォンのアプリを利用して、運転特性から事故のリスクを予想し、事故リスクが少ない顧客に保険料の一部を返還するサービスを導入しています。

AIやIoTを上手く使ったDXの成功例と言えるでしょう。

今ではドライブレコーダーをつけていることが当たり前になってきているため、今後も交通、運輸の業種もDXの市場規模が拡大していくと予想されます。

流通

流通ではRFIDといった新しい機材の投入などが行われ、飛躍的にDXが進んでいる業種と言えるでしょう。

RFIDは従来のバーコード読み取りのように1点1点読み込む必要がなく、タグを電波で読み込む先進的な技術です。

最近、増えてきているアパレル関係の自動レジはRFIDを活用し、簡単に商品の計算が出来るようになっています。

実際に利用したことがある人もいると思いますが、カゴに商品を入れたままレジ台におけばバーコードをかざす必要もなく集計されるため、驚いた人も多いのではないでしょうか。

この技術は実店舗だけで使えるものではなく、商品を管理しているような倉庫でも、今までのように1商品づつバーコードを読み込む必要がなく、遠くのタグまで読み取ることが出来るため、従来の作業時間を1/10にまで削減すると言われています。

今後も新しい技術が投入されることが期待できるため、規模は拡大していくでしょう。

情報通信

情報通信はAIやIoTを駆使してデータセンターの設備監視や設備の運用状況を確認するといった必要性が高いため、今後もDXの市場が拡大していく業種とされています。

情報通信は業種的にITやAI、IoTといった先進的な技術を取り入れやすいと思われるため、DXの進み方も大きいと言えるでしょう。

不動産

賃貸管理や仲介業務はDXが遅れている業界です。

実際に賃貸契約をされた方であれば分かりやすいと思いますが、賃貸業ではペーパーレス化があまり進んでいません。

内覧も簡単には出来ず、賃貸の管理会社を通す必要があり、「 当日対応ができない 」、「 鍵の受け渡しが必要 」など、数日後に予約して内覧することが普通でしょう。

また、契約に関しても契約書は紙ベースで行うことも多く、「 時間と人 」の両方を大きく割いてしまっています。

最近では内覧時にスマートキーを使用したり、契約時も電子化が進め始められているため、今後のDXの市場規模は大きくなるでしょう。

金融

金融業はAIやRPAの活用が増え、業務の効率化が進んでいます。

RPAは簡単なシステムをこなすロボットと考えてもらえれば良いでしょう。

AIは人口知能なので自分で答えを出すことが出来ますが、RPAはロボットで命令された通りにしか動くことは出来ません。

RPAは単純な作業に向いている分、導入も増え、今までは人が行なっていた単純作業をRPAが行い、人件費を大幅に削減しています。

他にもAI、IoTを駆使したロボアドバイザーなど、資産運用や資産管理に関しても人ではなく、ロボットが行うことで、さらにDXが加速していく要因を秘めています。

作業の効率化だけでなく、革新的なシステムが登場しているDXの成功例とも言えるでしょう。

農業

農業は従事者の高齢化が進んでおり、今までのやり方では継続が難しくなってきています。

しかし、トラクターでもAIやIoTを組み合わせることで人が乗る必要がなくなり、高齢化が進んでも作業を続けることが出来るでしょう。

他にも、農場の管理にもDXを導入することで、手間も少なく管理することが出来ます。

農業はこれからDXが進むと予想されているため、大きく市場規模が伸びる可能性を持っています。

営業

営業関係では少し前からクラウドサービスを利用した情報共有など、DXが進んでいました。

しかし、現在の新型コロナウイルスの影響により、さらにDXが加速していくでしょう。

思うように外に出られなくなり、会議もwebへ、営業もオンラインで対応する企業が増えてきています。

新型コロナの影響が収まった後でも、この流れは続くと見られており、営業に関わるDXの市場規模は拡大していくでしょう。

カスタマーサービス

カスタマーサービス関係も新型コロナの影響を大きく受けています。

コールセンターなどは感染のリスクも高いと言われていますが、在宅での勤務は情報漏洩などセキュリティ面から懸念されていました。

しかし、クラウドサービスなどデジタル技術の活用により、リモートワークが可能になってきたことから、今後はさらにリモートワークを推進するため、DXの市場も拡大すると考えられます。

世界で見るDXの市場規模

世界に比べれば日本のDX促進率は低いと言われています。

IT専門の調査会社「 IDC Japan 」によると世界のDX関連の支出は前年比で10%ほど増加する見込みとしています。

しかし、新型コロナの影響を受けた、ホテルやテーマパーク、映画館といった業種はDXの支出額が大きく減少すると予想されます。

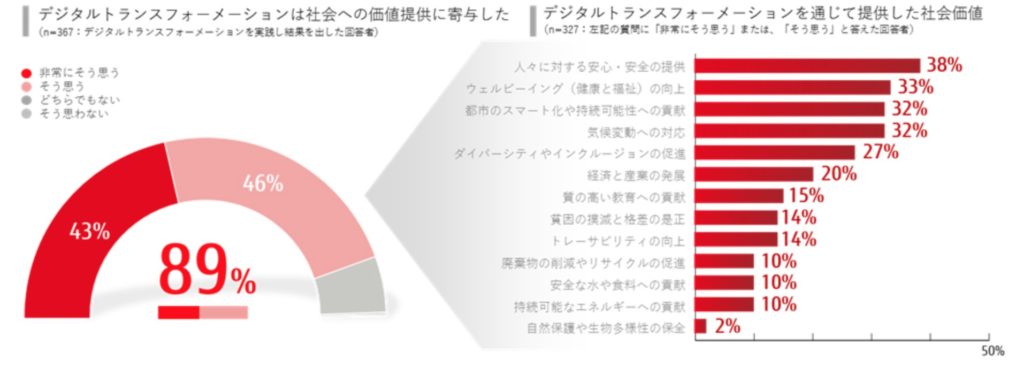

また、富士通は世界9カ国を対象にDXの動向や実態把握のためアンケートを行っています。

回答者の89%がDXの促進により、「 ビジネスの価値向上、社会への価値提供に寄与した 」と回答しています。

出典:https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/06/29.html

出典:https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/06/29.html

アメリカ

アメリカはDXの支出額が全世界の3分の1を占めており、世界でも一番DXを促進していることが分かります。

GAFAと呼ばれている、Google・Amazon・Facebook・Appleの4社は世界的に見てもDX市場を拡大しており、中心的な存在となっています。

GAFAはアメリカの中でも特にDXを促進してきた企業で、日本でもGAFAのいずれかのサービスを利用したことがある人がほとんどでしょう。

ヨーロッパ

DXの市場規模が2番目に多いのはヨーロッパです。

アメリカと比べれば目立つ企業が少ないようにも感じますが、ベンチャー企業が多いアメリカのシリコンバレーに次いで北欧もベンチャーが多くなっています。

ベンチャー企業はDXに関しても積極的に進めていることもあり、ヨーロッパのDX市場規模を広げていると言えるでしょう。

また、ヨーロッパは自動車産業も盛んなため、様々なシステム導入を行い、DXを促進しています。

中国

ヨーロッパに僅差で追いついてきているのが中国です。

特に中国のEコマース市場は拡大を続けており、それに伴ってDX市場も拡大しています。

世界で見ても中国はDXの市場が拡大してきており、前年比では13%ほど増加が見込まれていて、Eコマース市場は今後も拡大していく予想なので、DXの市場規模もEコマースと合わせて拡大していくでしょう。

日本には2025年の崖が迫っている

2018年に経済産業省がDXについて発表したレポートの中に「 2025年の崖 」という言葉が使われているのはご存知でしょうか?

これは、日本の企業がDXを促進できなかった場合、2025年以降に毎年12兆円の経済損失が起きるという内容です。

2025年の崖まで、すでに後5年を切っているのです。

様々な要因があり、このようなレポートが発表されていますが、決して空想の話ではなく現実に起こりうる内容と言えるでしょう。主な原因は2つです。

関連記事:「 2025年の崖 」などDXの山積する課題とその解決法

①システムリスク

日本でIT化やデジタル化が始まったのは決して最近の話ではなく、数十年前からコンピューターは普及し始めていました。

長く使っているシステムも多く、既存のシステムのことはレガシーシステムと呼ばれています。

レガシーシステムは長く使ってきている分、複雑化し社内の人間でも対応が難しくなってきています。

しかし、そのシステムが突如なくなってしまっては業務が進まなくなるため、新しく変更することも出来ず、使い続けるしかなくなり、結果としてDXが進まないことになります。

他にも、既存のレガシーシステムを再構築せずにDXを進めた場合には、古いセキュリティ対策のままなので、サイバー攻撃を受ける可能性も高くなります。

長く使ってきて使い勝手の良かったシステムが、DXを促進する妨げとなっているのです。

②DXを進められる人材がいない

DXを進めていくためには、既存のシステムやITに詳しい人材が必要不可欠です。

しかし、どの企業も簡単に人材を確保できるわけではなく、ほとんどの企業はITの開発・保守を外部に委託しているでしょう。

社内でシステムを管理し、新しいシステムを構築することが出来なければDXを進めることは難しくなってしまいます。

また、今まではシステムを管理していた人間が退職していくことなどにより、レガシーシステムはブラックボックス化し、さらにDXを進めることが難しくなっています。

*「 ブラックボックス化 」とは構造などが分からない状態を指します。

日本企業がDXを進めるために必要なこと

このままDXが促進されなければ、「 2025年の壁 」で受ける経済損失はかなりの額になってしまいます。

また、アメリカなどの先進国ではDXを活用した成功事例も多く見られるため、日本もついていかなければ今後の経済は落ち込みを続けてしまうでしょう。

レガシーシステムからの脱却

DXを進められない原因の1つとしてレガシーシステムを紹介しましたが、難しいことが多くても、レガシーシステムを脱却しない限り、安全にDXを進めることは出来ません。

レガシーシステムの脱却は膨大な時間と費用がかかるため、新しいシステムへの移行を進められない企業が多くなっています。

しかし、現状のまま放置していれば、レガシーシステムもいずれ使えなくなり、業務が円滑に進まなくなるでしょう。

システムの構築や人材の確保など、レガシーシステムを脱却するためには労力がかかりますが、DXを進めるためには「 レガシーシステムからの脱却 」が必要条件です。

時代に合わせた柔軟な変化

2020年は新型コロナの感染拡大により、生活様式が大きく変わりました。

仕事をする上でも「 非対面 」が促進され、テレワークの導入やリモート会議が当たり前になりつつあります。

コロナ渦になってもDXを促進していた企業では、比較的、慌てることはなく新しいシステムへ移行できたでしょう。

しかし、DXを全く進めていなかった企業であれば、新しい時代の変化に柔軟な対応は出来ず、一からシステムを構築する必要がありました。

今後もコロナによる影響は続くと考えられており、収束した後も今と同じ生活様式が続く可能性もあります。

時代や周りの変化にも柔軟に対応する必要が今後もあるため、DXを進める大きな意味になります。

まとめ

今回の記事では、「 DX( デジタルトランスフォーメーション )の市場規模 」「 拡大が予想されている業種 」を中心に解説してきました。

DXの市場規模は年々拡大傾向にあります。

新型コロナが流行した2020年でもDXの市場規模は前年よりも拡大しており、リモートワークや非対面が当たり前になった中でもDXを進めていた企業は柔軟に対応することができたでしょう。

日本は「 2025年の崖 」を回避するためにもDXの促進が必要不可欠になります。

今からDXの準備を始めてはいかがでしょうか。