NINJA SIGN( ニンジャサイン )は人気な電子契約システムの一つ。新規参入ながら知名度が高く、業界内では格安な料金プランが揃っていて、柔軟性の高さからリモートワークにも向いています。

本記事ではNINJA SIGNの概要・料金・基本的な使い方・他社との比較などを徹底解説。電子契約システムを導入する際の参考にしてみてください。

NINJA SIGN( ニンジャサイン )とは?

参照:NINJA SIGN

NINJA SIGN( ニンジャサイン )とは、契約に伴う契約書作成・依頼・レビュー・締結・保管などの一連の作業をオンライン上で完結できる電子契約・管理サービスです。

類似サービスの中では比較的新しいですが、コスパの良さや操作性の高さから人気を博しています。

NINJA SIGNを始めとする電子契約システムを導入すると、対面や郵送などの手間が省けます。また、契約書をデータで管理するため、保管のためのスペースを必要としません。

中でもNINJA SIGNは月額の利用料金を安く抑えられ、契約締結後も分かりやすく書類を管理できます。

NINJA SIGNが採用している電子署名とは?

紙の契約書を締結する際はサインや押印が必要になりますが、NINJA SIGNの電子契約では代わりに「 電子署名 」という方法を用います。

いったいどんな仕組みで電子契約書が法的効力を持つのか、電子署名などの仕組みを見ていきましょう。

紙契約と電子契約の違い

まずは紙契約と電子契約の違いを紹介します。それぞれの特徴を見比べていきましょう。

1.形式

- 紙契約:紙

- 電子契約:PDF・Wordなどの電子データ

2.書類の送付方法

- 紙契約:郵送

- 電子契約:オンライン

3.記名方法

- 紙契約:スタンプや印字

- 電子契約:電子署名

4.署名方法

- 紙契約:肉筆

- 電子契約:電子署名

5.押印方法

- 紙契約:印鑑

- 電子契約:電子署名

6.印紙税

- 紙契約:必要

- 電子契約:不要

関連記事:電子契約では印紙税を削減可能|その理由と印紙税の基礎知識

7.保管方法

- 紙契約:紙を原本として保管

- 電子契約:サーバーでデータを原本として保管

紙契約の場合は郵送に切手代がかかり、印紙税の対象にもなります。それに対して電子契約はこれらの費用がかかりません。

契約数が多ければ多いほど、電子契約の方がコスパが良くなるのです。

また、記名・署名・押印といった手間も、電子契約では「 電子署名 」により一括で完結できます。

さらに、紙で保管した際は紛失のリスクがありますが、電子契約であれば検索機能などで簡単に引き出すことができ、複数個所に分けてデータを保管することも可能です。

電子署名と電子サインの違い

電子契約の際に似た意味で使われる「 電子署名 」と「 電子サイン 」という言葉。いずれも紙契約における押印などの代わりになるのですが、「 違いが分からない 」という人も多いのではないでしょうか。

この2つの違いも解説していきます。まず電子サインとは以下を証明するものです。

- 電子文書が改ざんされていないこと

- 本人が確かに署名をしたこと

電子サインはID・パスワード・メールアドレス・SMSなどを用いて承認します。そして、電子署名は電子サインの一つです。

電子署名法に基づいて、当事者型と立会人型の2種類の方法で契約書の有効性を証明します。

電子署名は電子サインの中でも手間がかかる分、電子署名法による法的証拠力が強いため、裁判などの場面で効力を発揮します。

関連記事:電子サインと電子署名の違い|導入するメリットやデメリット

NINJA SIGNは電子証明書が不要

電子署名には当事者型と立会人型の2種類があります。当事者型は契約当事者が認証サービスを提供している企業へ申請し、審査を経て電子証明書を受け取ります。

それに対して立会人型は、お互いが認定した第三者の事業者に書類を見せるだけで、電子署名が法的効力を持つのです。

NINJA SIGNが導入しているのは後者の立会人型。電子証明書が不要なので、スムーズに契約を締結できるというメリットがあります。

印鑑の法的位置づけ

電子契約においても疑似的な印鑑を作成するシステムがあります。ここで、紙契約と電子契約における印鑑の法的位置づけをチェックしましょう。

まず紙契約における印鑑は法律上で以下のように定められています。

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

裁判などの場面で押印があるとより適格性を有します。「 これは本人の意思で成された契約と推定される 」という主張を裏付ける根拠の一つなのです。

契約そのものは口頭やサインのみでも成立しますが、押印があるとさらに法的効力が増します。

電子契約では、こうした契約の意志を電子署名で証明します。後述するタイムスタンプなどを用いてデータを書き込むことで、契約が成立するのです。

法的有効性を証明するには「 このデータは改ざんされる恐れがない 」という前提が必要なので、各種電子契約サービスは強固なセキュリティシステムを採用しています。

また、電子契約でも疑似的な印鑑を作成することがありますが、契約成立のための必須項目ではありません。あくまで「 本人の意思を証明する根拠の一つ 」という位置づけです。

タイムスタンプの役割

タイムスタンプとは、出来事が発生した日時を証明する技術。記録時刻以前に対象の電子データが存在したことと、データが改ざんされていないことを示す役割があります。

電子契約の作成時刻の信頼性は、このタイムスタンプによって生まれます。

タイムスタンプは時刻認証事業者( TSA )のみがサービスとして提供でき、NINJA SIGNにはこのタイムスタンプ機能が備わっています。

関連記事:電子署名とタイムスタンプの組み合わせ|タイムスタンプの役割も

NINJA SIGNの運営会社の概要

続いてNINJA SIGNの運営会社がどんな事業をしているのか、概要を解説していきます。

「 資格スクエア 」で知られる株式会社サイトビジット

NINJA SIGNの運営会社である株式会社サイトビジットは、「 資格スクエア 」という難関資格オンライン学習サービスの運営で有名。

また、弁護士資格保持者向けの新しい人材サービス「 Legal Engine 」も展開しています。このことから、法律関係に強い会社であることが伺えます。

NINJA SIGNは新規参入サービス

NINJA SIGNは2019年に本格始動した新規参入サービスです。もともとサイトビジットでは他社の電子契約システムを使用していたとのこと。その中で感じた不便さを解決したサービスがNINJA SIGNです。

IT初心者でも操作しやすいシンプルな構造となっており、そのほかにも便利なGoogle連携機能やコスパの良さが人気です。

NINJA SIGNのメリット

NINJA SIGN以外にも様々な電子契約システムがあり、「 どれを選べばいいの? 」と迷う人が多いのではないでしょうか。そこで、ここからはNINJA SIGNのメリットを解説していきます。

追加料金のない定額制

NINJA SIGNはプランごとに料金が決まっている定額制です。あらかじめ最大アカウント数や最大の契約書送信数が月ごとに定められ、プランによっては無制限で契約書を送信できます。

他サービスでは契約書送信数などが増えると追加料金が発生するケースが見受けられます。

それに対して、NINJA SIGNは定額料金のみの支払いで済みます。そして、この定額制の料金が「 安い 」「 コスパが良い 」と好評なのです。

契約件数が月50通までのプランが格安

NINJA SIGNの目玉は月額4,980円のLightプランです。前述したタイムスタンプの機能が付いて、月50通まで契約書を送信できます。

月額4,980円は業界の中でも格安なので、月50通以内で契約締結する見込みの場合はぜひご検討ください。

無料プランも機能が充実している

NINJA SIGNにはFreeプランがあり、無料にもかかわらず機能が充実しています。そのため、まずは無料プランから試してみるのもおすすめ。

電子契約締結・フリーワード検索・契約書ステータス管理といった、契約締結や管理に最低限必要な機能が揃っており、月あたり最大5通まで契約書を送信可能です。

関連記事:電子契約サービスを無料で利用するメリット|選び方や注意点も

Googleとの連携機能が便利

NINJA SIGNはWordと連携しているため、Googleドキュメント上で契約書の内容を変更できます。

PDFのみに対応しているシステムは、毎回PDFを作成したシステムにアップロード・送信といった手順を踏む必要があります。NINJA SIGNではこうした面倒な手順が省略されるのです。

口コミを見るとGoogle連携機能への利便性に対する評判が多く見受けられます。

API連携機能で社内システムから作業できる

NINJA SIGNにはAPI連携機能が備わっており、簡単に社内システムを使って作業できるようになります。

こちらの機能は最上級のPro Plusプランに搭載。契約数が増えて作業が膨大になっても、API連携機能を使って効率化が図れます。

相手方も契約書を編集できる

前述したGoogle連携機能により、相手もGoogleドキュメント上で契約書を編集できます。さらにコメントを残すこともできるため、自在に契約書類に関する協議が進められるのです。

メールで別途意見交換する必要がなく、システム内だけで事務が完結します。

ワークフローや承認ルートを自在に設定可能

NINJA SIGNは契約書ごとに細かくワークフローや承認ルートを設定でき、あらかじめテンプレートを登録しておけば簡単に設定が可能。

担当者や承認者が頻繁に変わるシチュエーションでも、臨機応変に対応できるのです。この自由度の高さも評判が良いようです。

コメントや編集履歴まで保管できる

NINJA SIGNは他の類似サービスと同様に契約書を保存できるだけでなく、併せてコメントや編集履歴も保管されます。

次回の更新時に向けた注意事項やを付箋のように残したり、どのような経緯で契約に至ったのかまで後から確認できるのです。

丁寧なリマインド機能

NINJA SIGNのリマインド機能はとても丁寧です。契約書送信時に添付したURLの有効期限は7日間で、事前に期限が迫っている旨のメールが届き、期限が切れた際にもメールで通知されます。

これにより、漏れなく契約が締結できるのです。

さらにNINJA SIGNでは、契約終了日より前にリマインドメールを送信する設定も可能。

他の類似サービスだと「 システム内で管理者に通知される 」程度に留まるものもあり、NINJA SIGNなら常時見ているメールアドレスを指定して、見落としを防げます。

大手サーバーを利用していて安心

NINJA SIGNのサーバーはGoogleドライブ・Googleドキュメント・AWSなどの大手を利用しています。そのため、大手ならではの強固なセキュリティや、安定した稼働が期待でき、安心して利用可能です。

また、データは複数のデータセンターに保存されているため、もしデータ破損しても復元できます。

NINJA SIGNの基本的な使い方

NINJA SIGNに備わっている様々な機能のうち、ここでは基本的な使い方をご紹介していきます。ぜひ、実際の操作性をイメージする時の参考にしてみてください。

契約書作成・依頼・レビュー

まずは契約書作成・依頼・レビューの流れを一気に見ていきましょう。左側メニューバーにある「 契約書を作成する 」をクリックします。

先に作成したPDFやWordの契約書データを、ドロップもしくは「 ローカルからアップロード 」でアップロードします。続いて、ファイル名・保存先フォルダー・印鑑名を入力します。

それぞれ入力したら、「 押印箇所の設定へ進む 」をクリックして次のページへと移りましょう。

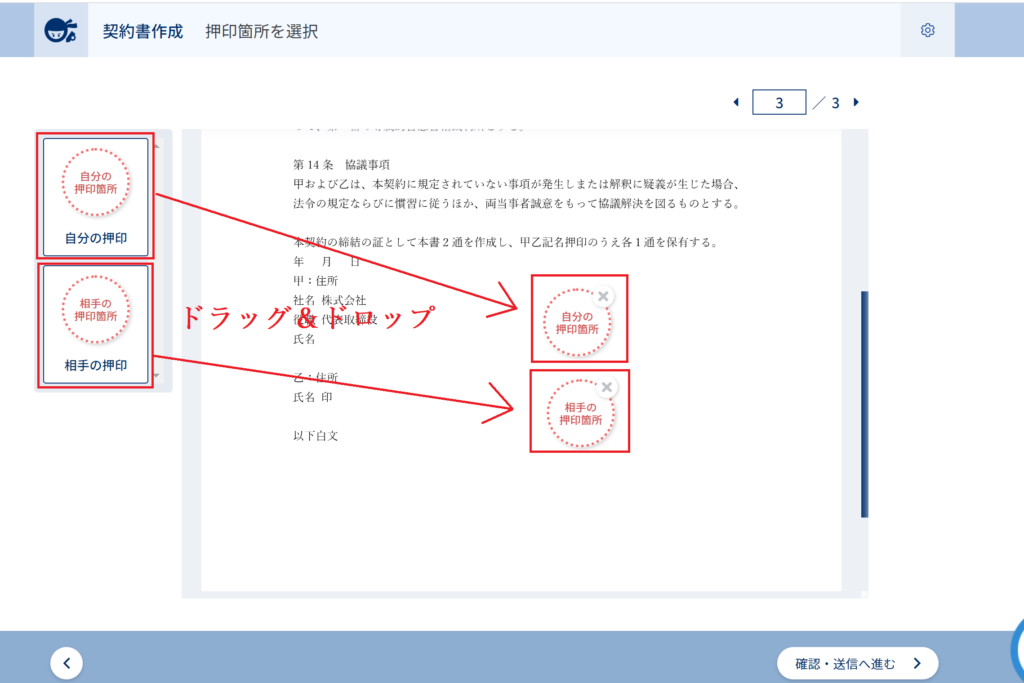

ドラッグ&ドロップで自分と相手方の押印位置を指定します。完了したら「 確認・送信へと進む 」をクリックしましょう。

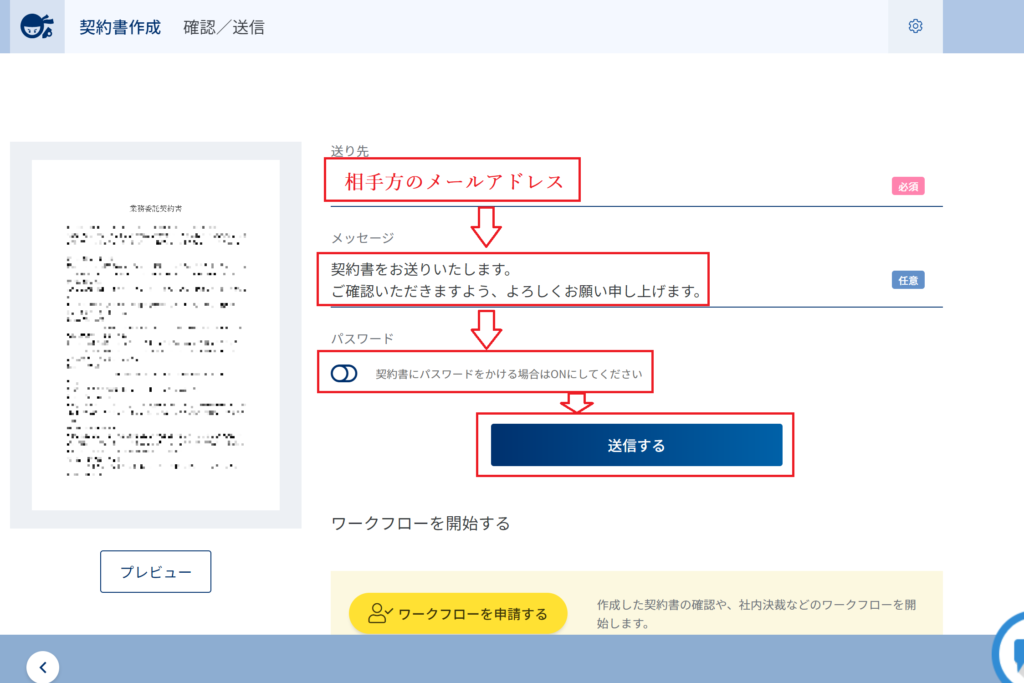

「 送り先 」に相手方のメールアドレスを入力、「 メッセージ 」には任意で相手方へ向けた言葉を添えられます。セキュリティを強固にしたい場合は、「 パスワード 」をオンにしましょう。

最後に「 送信する 」をクリックすれば、相手のメールアドレスに依頼が送信されます。

契約書の確認・締結の依頼を送信すると、自分の登録メールアドレスにこちらのメールが届きます。

契約の進展状況はメニューバー・ホーム画面から確認できます。ここでは送信した直後なので「 確認待ち 」となっています。

締結

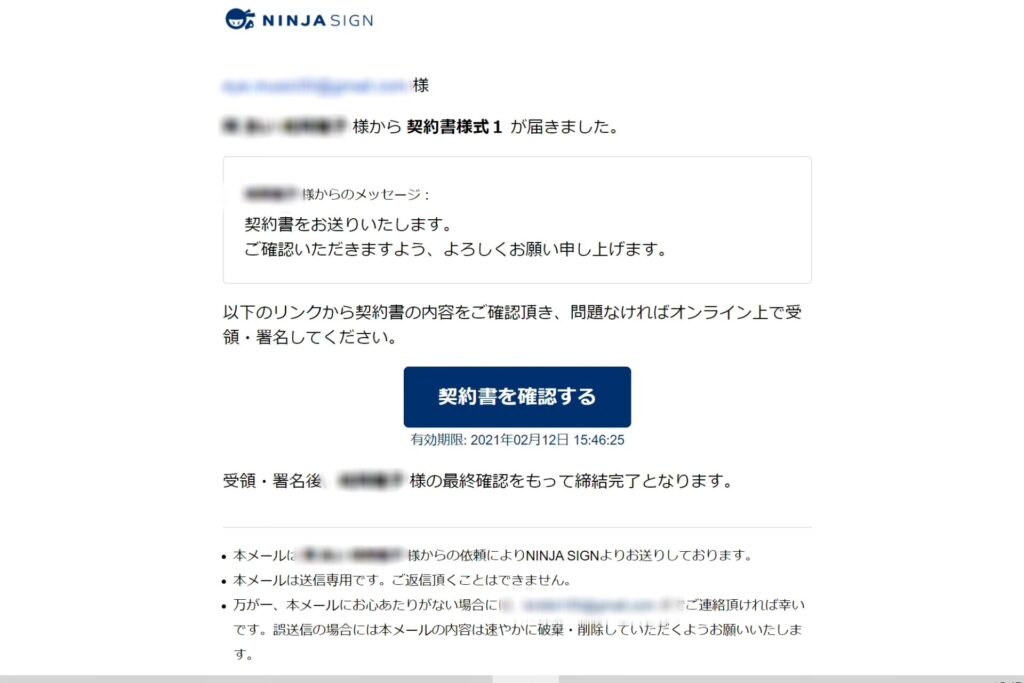

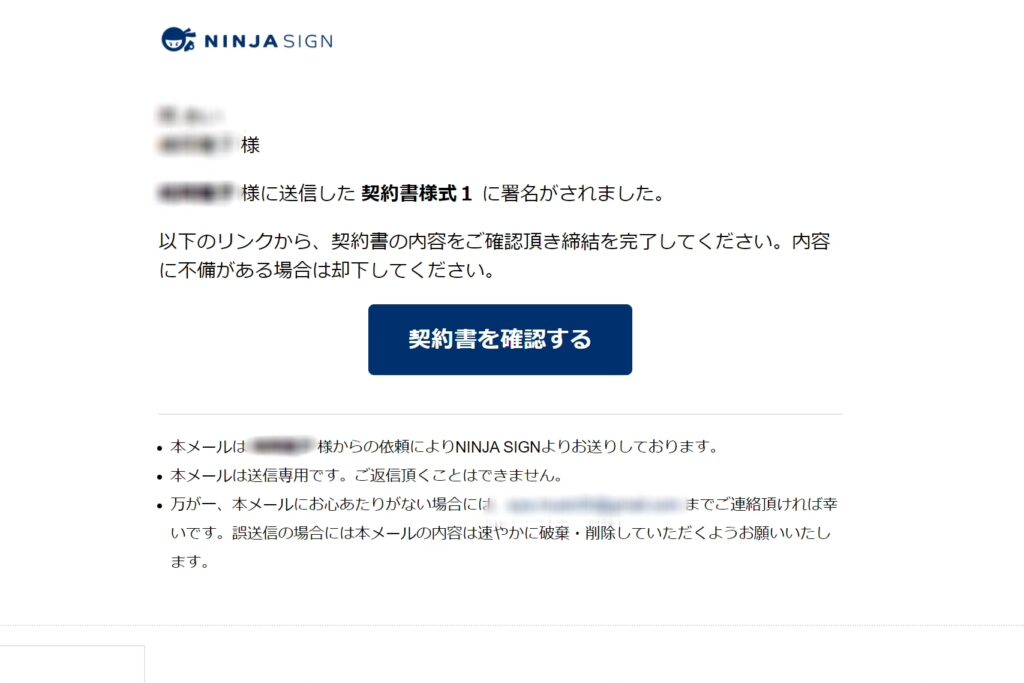

続いて契約依頼が届いた相手側の視点に移ります。まず以下の内容のメールが届くため、「 契約書を確認する 」をクリックして専用URLへとアクセスします。

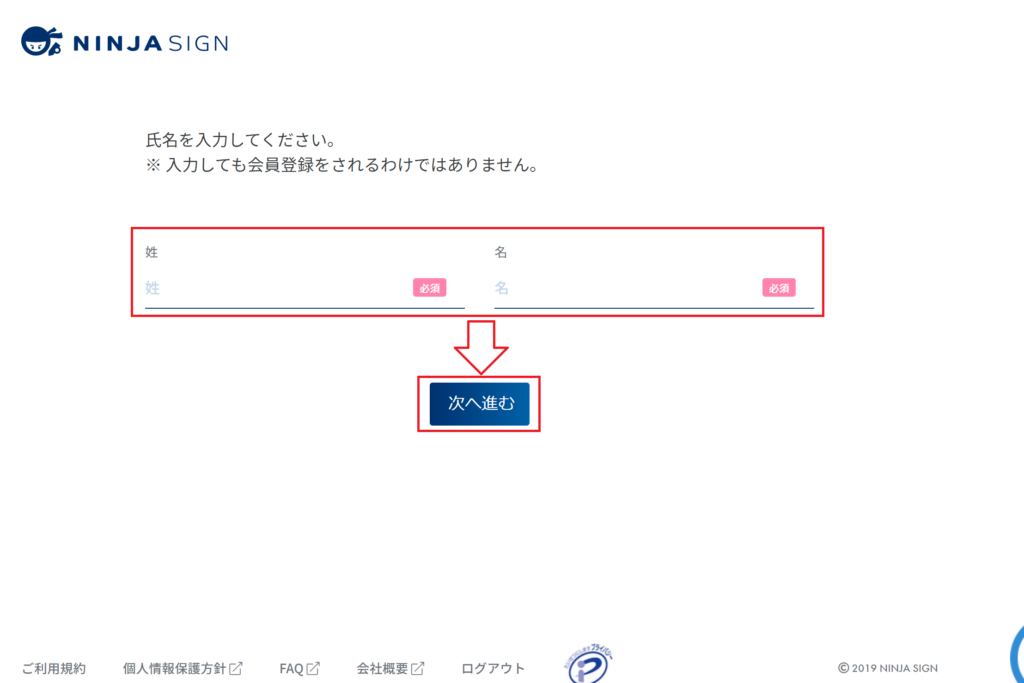

NINJA SIGNのシステムを使うにあたって、氏名の入力が求められます。こちらは会員登録を促すアナウンスではありません。できれば契約する際の氏名を入力した方が、その後の流れがスムーズです。

氏名を入力したら「 次へ進む 」で次の画面へと移ります。

「 プレビュー 」から契約書の内容を確認して、「 印鑑 」に押印する印鑑名を入力。さらに任意で「 メッセージ 」を入力して、「 却下する 」か「 受領・署名する 」のいずれかをクリックします。

今回は「 受領・署名する 」をクリックして操作を進めます。

すぐに依頼者側へとこちらの内容のメールが届きます。

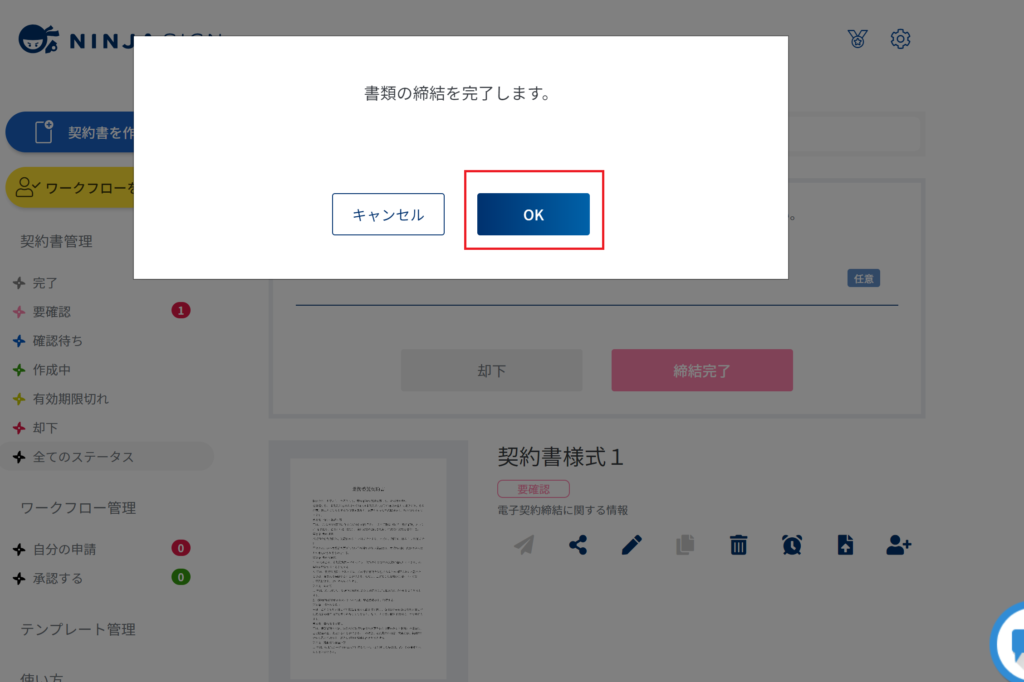

相手方が契約を締結すると、左側メニューバーの「 要確認 」に数字が表示されます。クリックして画面を開きましょう。プレビュー等をチェックして問題がなければ、「 締結完了 」をクリックします。

確認のポップアップが出るため、再度「 OK 」をクリックすれば作業完了です。

保管

左側メニューバーから、段階ごとに契約書を確認できます。ここでは「 全てのステータス 」をクリック。右側にステータスに該当する契約書が一覧表示されます。

「 フリーワードで検索 」という部分にキーワードを入れて検索すると、該当する契約書を抽出できます。

NINJA SIGNを導入する際のデメリット

ここまでNINJA SIGNのメリットをご紹介しましたが、一部デメリットもあります。ぜひ事前に確認していきましょう。

使用可能な外部連携サービスが限られる

NINJA SIGNはGoogle・Slack・APIのみの連携となります。そのため、それ以外の外部連携サービスを重視する場合、少し物足りなさを感じるかもしれません。

普段Googleをメインに使用している場合、このデメリットはさほど気にならないでしょう。

用途に合ったプランを比較検討するべき

NINJA SIGNのメリットとして定額料金であることを挙げました。プランそのものはお得ですが、「 もし機能を十分に使わなかった場合は損してしまう 」というデメリットがあります。

そのため、実際に使用するアカウント数・契約書送信数・機能などを、後述する「 NINJA SIGNのプラン別料金表 」から比較検討しましょう。

支払い方法は2パターンのみ

NINJA SIGNの支払い方法は以下の2パターンのみです。

- 銀行振込( NP掛け払い【 法人向け 】)

- クレジットカード( AMEX )

当月末締め翌月末払で、毎月請求書が発行されます。NP掛け払いは「 法人向け 」と記載されてはいますが、法人化していない個人事業主でも使用可能な支払い代行システム。

さらにクレジットカードはAMEXに限られ、VISAなどは利用できません。

NINJA SIGNの評判・口コミを調査

NINJA SIGNを実際に利用した人の評判・口コミを調査してみました。どんな意見があるのか見ていきましょう。

FreeプランやLiteプランのコスパが良い

評判・口コミを見ていると、コスパの良さに対する高評価が多数見受けられました。人によっては「 契約件数が少ないうちはFreeプラン( 無料 )でも十分だった 」という意見もあるほどです。

Liteプラン( 4,980円 )の方がタイムスタンプ機能があるためおすすめではありますが、Freeプランも無料とは思えないほど便利。Freeプランで使い勝手に納得して、そのまま有料プランへと移行するという口コミも複数ありました。

従量課金ではないため安心

電子契約システムのサービスには「 月額基本料金+従量課金 」という形態を取り入れている企業が少なくありません。従量課金とは契約書1通を送信するごとに料金が加算されるシステムです。

それに比べNINJA SIGNは月額定額制なので、契約送信数が増えても上限に至るまでは一定です。

なお、Light Plus・Pro・ Pro Plusのプランについては、アカウント数を増やす際に300円から1,000円の追加料金が必要。1つのアカウントを使用する場合は月額料金の範囲内で収まります。

柔軟にテンプレートや承認ルートが変えられる

組織で仕事をすれば、人事異動・チームの再編成などの人員の変更が伴います。また、契約数が多くなるほど契約書の内容にバリエーションが増え、複数人で連携して契約事務を進める必要が出てくるでしょう。

こうした場合でも、NINJA SIGNなら柔軟に対応できます。ワークフローや承認ルートを自在に変えられるのです。

評判・口コミを見ると、ワークフロー・承認ルートの柔軟性への高評価がhあります。

また、NINJA SIGNはGoogleドキュメント上で契約書の内容を変えられるため、急に契約書の内容を変更する際もわずらわしさを感じません。

Google連携機能でスムーズ

前項でも少し触れましたが、Google連携機能を使えることが他の電子契約システムとの大きな違い。この連携機能を評価する口コミも多い印象を受けます。

例えばクラウドサインではPDFのみの取り扱いなので、修正が必要な場合は相手とメールで話し合った後、元データを修正して再度アップロードする必要があります。

NINJA SIGNならお互いにGoogleドキュメント上で編集ができ、スムーズに業務が進められるのです。

見やすさ・管理しやすさで選んだ

「 見やすさ 」「 操作しやすさ 」「 契約書管理のしやすさ 」などの利便性で選んだという口コミも多いようです。

「 NINJA SIGNの基本的な使い方 」でご紹介したように、左側のメニューバーで行いたい操作を選択し、右側で詳細の作業をするというシンプルな構成。これが「 難しくないから使いやすい 」と評判です。

マニュアルが揃っている

NINJA SIGNの有料プランへと加入すると、機能・操作をレクチャーする「 オンボーディング 」のサービスを受けられます。

レクチャー参加が難しい場合は、マニュアル資料を納品してもらうことも可能。分からないところは随時確認しながら進められます。

人によっては「 マニュアルだけだと分からない 」というケースもあるので、チャット・メール・電話によるカスタマーサポートも活用しましょう。このカスタマーサポートについても「 対応の質が高い 」と評判です。

コメントや変更履歴が後々役立つ

導入したばかりの時は操作性や料金といった点に目が向きやすいですが、コメントや変更履歴を保存できる機能も後々役立つようです。

通常契約は1年更新などが多いため、次回の更新時には注意事項や経緯を忘れてしまうもの。また、担当者が変わる可能性も高いでしょう。こうした時、コメントや変更履歴があると漏れなく契約更新ができます。

関連記事:NINJA SIGNの評判|クラウドサインとの違い

NINJA SIGNの類似サービスを紹介・比較

NINJA SIGN以外にも数多くの電子契約システムがあります。「 どれを選べばいいか分からない 」と悩む人が多いのではないでしょうか。そこでここからは、類似サービスを紹介ながらNINJA SIGNとの違いを比較していきます。

クラウドサイン

参照:クラウドサイン

業界シェア80%以上を誇るクラウドサイン。弁護士ドットコムが運営・弁護士が監修しているサービスで、導入企業はなんと100,000社以上にも及びます。それではNINJA SIGNとの違いを比較していきましょう。

関連記事:電子契約システム「クラウドサイン」|評判・導入メリット

料金プラン

まずはクラウドサインの料金表をご紹介します。

- Standard:月額固定費10,000円、送信の従量課金200円、ユーザー数無制限

- Standard plus:月額固定費20,000円、送信の従量課金200円、ユーザー数無制限

- Business:月額固定費100,000円~、送信の従量課金200円、ユーザー数無制限

Standard plusプランの大きな特徴として、紙の契約書を読み込んで一元管理できるようになります。

また、Businessプランになるとセキュリティ機能が充実して、電話サポートも受けられるようになります。NINJA SIGNとの異なる点は以下のとおりです。

- 従量課金を考慮するとNINJA SIGNの方がコスパが良い

- 紙契約書を読み込める料金帯はクラウドサインの方が安い

- カスタマーサポートはNINJA SIGNの方が手厚い

NINJA SIGNのLightプラン( 月額4,980円 )やLight Plus( 月額19,800円 )は従量課金なしで送信数が無制限なので、クラウドサインと比較した時にコスパの良さが目立ちます。

また、NINJA SIGNの紙契約書の取り込みはProプラン( 月額50,000円 )から使用できるため、クラウドサインのStandard plus( 月額20,000円~ )と価格帯が異なります。

なお、NINJA SIGNのチャット・メール・電話によるカスタマーサポートは、全ての有料プランに備わっています。クラウドサインは最上級のBusinessプランのみ電話サポートを受けられるため、ここが大きな違いです。

ワークフロー

ワークフローについては、以下のとおりNINJA SIGNの方が詳細を設定できます。

- NINJA SIGN:作成依頼・レビュー・承認

- クラウドサイン:承認者のみ

また、NINJA SIGNのみワークフロー作成者・承認者などの内容が履歴として残ります。いずれもワークフローに基づいて承認されていない契約は、送信不可として処理可能です。

承認ルートテンプレート

承認ルートのテンプレートをあらかじめ決めておくと、都度設定する必要がなくなり、簡単に契約手続きを開始できます。

- NINJA SIGN:複数テンプレートを登録可能

- クラウドサイン:テンプレート機能がない( 契約のたびに設定する )

クラウドサインには承認ルートのテンプレート機能がありません。そのため、たくさん契約事務をこなす際には少しわずらわしさを感じることも。細かな違いではありますが、契約数が多い場合は押さえておきたいポイントです。

送受信時のメッセージ・契約書へのコメント

送受信時のメッセージ・契約書へのコメントを後で閲覧できるかどうかも異なります。

- NINJA SIGN:履歴として後から閲覧可能

- クラウドサイン:履歴は残らない

NINJA SIGNは契約時にシステム内で入力したメッセージ・契約書の変更内容・契約書へのコメントなど、契約に至るまでの過程も履歴として保存されます。クラウドサインには残らないため、導入後に差を感じるかもしれません。

リーテックスデジタル契約

参照:リーテックスデジタル契約

「 リーテックスデジタル契約 」は安全性の高さを追求した電子契約システム。

法学者や大手弁護士事務所が監修しており、入念な本人確認・不正ログイン防止・タイムスタンプ・記録事項証明書の発行など、様々な方面からなりすましや不正な改変のリスクを抑えています。

リーテックスデジタル契約は、電子契約システムにはない「 電子記録債権 」の機能がウリです。

電子記録債権とは金銭債権の一つ。通常の電子署名とは違う電子記録債権法に基づいた契約で、裁判で証拠力が認められやすく、受注企業ではPOファイナンスを用いた資金調達がしやすくなるメリットがあります。

料金プラン

リーテックスデジタル契約のプランは以下のとおりです。

- スタンダート:月額10,000円、電子債権化5回まで、紙契約書保管100GB

- スタンダートplus:月額30,000円、電子債権化5回まで、紙契約書保管100GB

- プレミアム:月額100,000円、電子債権化20回まで、紙契約書保管1TB

- エンタープライズ:別途見積もり

いずれも契約送受信の回数は無制限。電子債権化は月の件数に限りがあるため、重要な契約をする際にだけ活用する認識になります。また、低額プランから紙契約書の保管が可能です。

コスパを重視する場合はNINJA SIGNのLightプランやLight plusプラン、裁判での証拠力や高いセキュリティを求めるならリーテックスデジタル契約、という考え方ができます。

リーテックスデジタル契約に備わっていない機能

リーテックスデジタル契約は信頼できる電子契約システムですが、NINJA SIGNと比較すると備わっていない機能が複数あります。

- テンプレート登録

- 契約更新のリマインド通知

- 承認・閲覧などの権限管理

- API連携

- 変更・コメントなどの履歴

管理や操作のしやすさでは、NINJA SIGNの方が優れているといえます。

ホームズクラウド

参照:ホームズクラウド

ホームズクラウドは契約に伴う様々な事務に対処する機能が備わっており、3者契約も可能な電子契約システムです。

電子署名サービス・ドキュサインと連携しているため、英語・日本語・中国語を始めとする14言語でやり取りができます。クラウドサインとの連携により、タイムスタンプや電子署名も追加できるようになりました。

管理画面の形式

NINJA SIGNと同様に左側のメニューバーをクリックして操作しますが、画面の分類方法が大きく異なります。ホームズクラウドは大きく分けて以下の画面から操作します。

- ダッシュボード:タスクや担当契約の進捗を確認できる

- チャネル:各チャネル( 部署など )ごとに契約書を管理できる

- 契約書編集ページ:契約書の作成・依頼・締結などの操作ができる

ワークフローや承認ルートを細かく設定できる点も、テンプレート登録できる点もNINJA SIGNと遜色はありません。ホームズクラウドはよりチャットツールのような形式に近づきます。

料金帯が比較的高い

ここでホームズクラウドは利用人数や利用シーンに合わせて、個別に料金プランを提供しています。料金目安としては以下のとおりです。

- 月額200,000円+初期費用200,000万円 ( 従業員数100名以下 )

- 月額300,000円+初期費用200,000万円 ( 従業員数101〜1000名 )

- 要相談 ( 従業員数1001名以上 )

NINJA SIGNの最もグレードの高いPro Plusプランが120,000円からなので、かなり価格差があります。料金プランが固定されていないようなので、見積もりの際には他のサービスとしっかり比較検討しましょう。

DocuSign(ドキュサイン)

参照:DocuSign

ドキュサインはアメリカのDocuSign社が提供する電子契約システム。43言語で署名、13言語で送信可能です。

世界シェアが高く50万社以上の企業が導入しており、多言語の相手方と契約するグローバル企業に向いています。また。日本の風習に対応した電子印鑑の機能も備わっています。

料金プラン

ドキュサインの料金プランは以下の2つです。

- Personal( 個人向け ):月額$15、1ユーザー

- Standard( 企業向け ):月額$40、3ユーザーまで

- Business Pro( 企業向け ):月額$60、3ユーザーまで

従量料金はなく、実際の用途や支払い方法でも料金は変化します。Standardプランではリマインド通知やコメントなどの便利な機能が増え、Business Proプランではセキュリティが強固になります。

料金帯としては安いですが、ユーザー数の制限がデメリット。4ユーザー以上で使用する場合は、個別に問い合わせて見積もりをもらう必要があります。

また、これらのプランで年間あたりに送信できる契約は100通までです。ちなみにNINJA SIGNは、月50通までもしくは無制限となっています。

個別の問い合わせが必要

ドキュサインは、上記以外にも無数に料金プランが用意されており、個別に問い合わせて最適な見積もりをもらいます。

「 しっかりと相談できる 」というメリットもありますが、NINJA SIGNの料金プランに比べて「 わずらわしさ 」や「 不明瞭さ 」がデメリットといえるでしょう。

Adobe Sign

参照:Adobe Sign

Adobe Signは、送信者・受信者ともに34の言語を使用できるグローバルな電子契約システム。小規模プランが格安で使用でき、アプリを使えばスマホでも作業可能。セキュリティ体制が万全で様々なファイル形式に対応しています。

料金プラン

Adobe Signの料金プランは以下のとおりです。

- Adobe Acrobat PDF Pack個人版:月額1,218 円( 1ユーザー )

- Adobe Acrobat Pro DC個人版:月額1,738 円( 1ユーザー )

- Adobe Sign小規模企業版:月額4,270 円( 2〜9ユーザー )

- Adobe Signビジネス/エンタープライズ版:個別に見積もり( 10~ユーザー )

個人版にAdobe Sign単体のサービスはなく、Adobe Acrobat PDF PackやAdobe Acrobat Pro DCの中に最低限の電子サインの機能が備わっています。

そのため、上記の月額の範囲内でPDFの作成・変換・編集といった作業も行うことが可能。1ユーザーのみのプランなので、1人で全ての契約業務を行う場合におすすめです。

個人版と小規模企業版の違いとしては、グループ管理、リマインダー、電子サインを他の形式に統合( Microsoft Teams・Outlook・Word・PowerPoint・Dropbox・Nintexソリューション )などが可能になります。

少人数の時にコストパフォーマンスが良い

Adobe Signはユーザー数が少ない際にコストパフォーマンスの良さを発揮します。

個人版と小規模企業版は年間150通まで契約書の送信可能。大規模な契約業務を行う場合は、NINJA SIGNなどの無制限のプランの方が向いています。

また、ユーザー数を増やすごとに料金が上がるため、少人数かつ既にAdobe製品を使用している人へ最も適しています。

10ユーザー以上で使用する場合は、問い合わせをして見積もりを受けたうえで、NINJA SIGNなどの料金プランと見比べましょう。

BtoBプラットフォーム契約書

BtoBプラットフォーム契約書は契約書だけでなく、見積・受発注・請求といった書類も同アカウントで電子管理できるサービスです。契約書以外の書類もなるべく電子化したい人へ向いているサービスといえます。

セキュリティが強固

電子管理する際に気になるセキュリティ面ですが、以下の措置があります。

- 24時間365日体制で監視

- 毎日データをバックアップ

- 不正アクセス対策のファイアウォール

- サーバーの2重化

- EV SSL証明書の導入

- なりすまし防止のCookie活用

- データ改ざんを防ぐブロックチェーン技術活用

このように業界でもトップクラスの水準のセキュリティ体制で、様々な書類を守ってくれるのです。

料金プラン

- シルバープラン:月額10,000円、従量料金50円

- ゴールドプラン:月額30,000円、従量料金は100通まで無料・101通から50円

従量料金制なので電子契約できる件数の上限はありません。また、従量料金そのものも安いといえます。

デメリットとしては、契約書の保管がシルバープランだと月3件まで、ゴールドプランで無制限という点です。月3件となると、電子契約を管理する用途としては少ない印象を受けます。

そのため、BtoBプラットフォーム契約書を利用する場合はゴールドプランの方がおすすめ。

しかし、ゴールドプランは月額30,000円なので安いとはいえません。NINJA SIGNなら保管する契約数に制限はないため、コスパ良く契約書管理ができるでしょう。

GMO電子印鑑Agree

参照:GMO電子印鑑Agree

GMO電子印鑑Agreeは証拠力の高さと料金の安さを兼ね備えた、バランスの良い電子契約システム。高度電子署名タイプの電子署名システムの中では、国内No1のシェアを誇ります。

電子証明書を発行できる

GMO電子印鑑Agreeは、電子証明書を発行できる数少ない電子契約システム。GMO GlobalSignという世界で7社のみのルート認証局と連携しているのです。また、厳重な身元確認により実印レベルの契約が締結可能です。

メール認証型の契約も選択でき、契約の内容や相手方との関係性によって、どの程度の電子契約にするか決定可能です。つまり、本記事で前述した当事者型・立会人型の電子署名が両方使えます。

料金プラン

GMO電子印鑑Agreeの料金プランは以下のとおりです。

- 契約印&実印プラン:月額8,800円、契約印タイプ100円、実印タイプ300円、電子証明書1枚目は無料・2枚目から8,000円

- エンタープライズプラン:個別に見積もり

ユーザー数や署名数は無制限で、従量料金制を採用しています。証拠力が高いですがその分料金も高くなるため、コスパを重視する場合はNINJA SIGN、裁判などのリスクに備えたい場合はGMO電子印鑑Agreeといえるでしょう。

WAN-Sign

参照:WAN-Sign

WAN-Signは前述したGMO電子印鑑Agreeと、認証局「 GlobalSign 」を基盤としている電子契約システム。GMO電子印鑑Agreeと同様に電子証明書の発行ができ、セキュリティレベルが高いです。

GMO電子印鑑Agreeにはない機能

電子契約機能そのものはGMO電子印鑑Agreeと類似しており、さらに以下の機能などが追加されています。

- 商業・法人登記のオンライン申請ができる

- 多社間契約ができる

- 紙契約書も一元管理できる

WAN-Signが発行する電子証明書は、商業・法人登記のオンライン申請にも使用できる証拠力があります。

また、テンプレートに当てはめるだけで簡単に他社間契約が可能。さらに、紙契約書を電子契約書と一緒に管理できる点において、GMO電子印鑑Agreeと大きく異なります。

なお、WAN-Signを提供している株式会社ワンビシアーカイブズは、書類保管サービス「 書庫探 」を運営しています。

このノウハウを活かして、WAN-Sign内では書類を分かりやすく安全に整理できるようです。

料金プラン

WAN-Signの料金プランは従量料金制を採用しており、他の電子管理システムと料金の決め方が少々異なります。

- 【 当事者型 】電子契約締結:3件/月まで無料 4件目以降は300円/件 ※相手方も同じ金額を負担

- 【 立会人型 】電子契約送信:3件/月まで無料 4件目以降は100円/件

- 電子証明書発行料:8,000円

- PDFデータ管理料:累計10件まで無料 5,000件ごと10,000円/月

- 書面契約全件電子化:75,000円~

- オンデマンド電子化:30,000円〜

契約件数が月3件以内で、契約書を保管する件数が10件以内の場合は、無料で利用できます。なお、当事者型の契約では電子証明書が必要になるため、8,000円の発行量も加味しましょう。

契約書を10件以上保管する場合、10,000円の管理料と契約締結に伴う従量料金を負担することになります。

NINJA SIGNだと月の契約書送信数が50通までのLightプラン( 4,980円/月 )と、契約送信数が無制限のLight Plusプラン( 19,800円/月 )があるため、契約数によってはNINJA SIGNの方がお得です。

NINJA SIGNのプラン別料金表

最後にNINJA SIGNの料金プランを細かく解説。目的やシチュエーションに合わせてコスパの良い料金プランを選択してみてください。

Freeプラン

Freeプランは無料で使用できる料金プラン。お試しでの使用や契約数が少ない場合におすすめです。

- 月額:無料

- アカウント数:1

- 契約書送信件数ごとの費用:0円

- 契約書送信数:5通/月

- テンプレート登録費用:0円

- テンプレート登録数:3個まで

無料で5通も契約できるため、かなりお得のプランといえます。続いて、機能面も見ていきましょう。

- テンプレート登録・管理 ( PDF )

- 電子契約締結

- フリーワード検索

- 押印パターン設定

- 契約締結情報の発行

- 契約書ステータス管理

- 入力項目の検索

事前に作成したPDFファイルをアップロードして契約締結できます。また、テンプレート登録・押印パターン設定などの柔軟な設定が可能で、検索などの機能で締結後もスムーズに管理できるでしょう。

有料プランとの違いとしては、契約書送信件数の上限・タイムスタンプの有無が挙げられます。より証拠力の高い契約を複数したい場合は、有料プランがおすすめです。

Lightプラン

Lightプランは他の類似サービスに比べて格安な価格設定が魅力のプラン。機能や契約書送信数がちょうど良く、無駄なくサービスを利用できます。

- 月額:4,980円

- アカウント数:1

- 契約書送信件数ごとの費用:0円

- 契約書送信数:50通/月

- テンプレート登録費用:0円

- テンプレート登録数:無制限

実際に電子契約システムを導入している企業の中には、契約書送信数が年間100件以内にとどまるケースが多いとの意見もあります。

月あたり50通まで契約書を送信できるLightプランは、十分な性能といえるでしょう。また、テンプレートも無制限に作成できるため、汎用性が高いといえます。

Lightプランで追加される機能は以下のとおりです。

- マイ印鑑

- タイムスタンプ

- 有効期限管理

- カスタマーサポート ( チャット・メール・電話 )

- 契約締結情報の発行

- コメント履歴

- 入力項目の検索

Freeプランにはないタイプスタンプが使えるため、証拠力が生まれてより確実な契約業務が行えるでしょう。紙契約の代用として検討している人には欠かせない機能です。

また、契約書の期限を把握してスムーズに更新するために、有効期限管理の機能が効果的。コメント入力機能を使うと、契約を締結した後もメモ書きを閲覧でき、紙の契約書での付箋のような役割です。

さらにチャット・メール・電話を使ったカスタマーサポートを受けられるため、困った時にも安心できますよ。

Light Plusプラン

Light Plusプランは多数の契約業務を行う際に便利な料金プラン。チームで作業するための便利機能や、複数の操作を一括で行う機能などがプラスされます。

- 月額:19,800円

- アカウント数:1~6( 追加アカウント1,000円 )

- 契約書送信件数ごとの費用:0円

- 契約書送信数:無制限/月

- テンプレート登録費用:0円

- テンプレート登録数:無制限

従量料金なしで無制限に契約書を送信できるため、契約数が多ければ多いほどお得。また、アカウント数上限は6個までですが、1,000円で追加することも可能です。

Light Plusプランで追加される機能は以下のとおりです。

- テンプレート登録・管理 ( Word )

- 契約書一括作成

- 相手方編集 ( Word )

- 相手方の複数承認機能

- フォルダー作成

- 契約書一覧ダウンロード

- 関連ファイルアップロード

- 宛先CC

- フォルダー選択必須設定

- リマインダー

- チーム共有

- チームメンバー権限設定

Wordでの編集が可能になるため、Googleドキュメント上で手軽に契約書を編集できます。

また、複数の契約書を同時に作成・承認・ダウンロードできて時間短縮に。フォルダー作成・フォルダー選択必須設定を掛け合わせることで、大量の契約書も分かりやすく分類して保管できるようになるでしょう。

さらにチーム機能により、複数あるアカウントを一つのチームとしてグループ化し、同じ情報を共有できるようになります。チームメンバーの権限も細かに設定できるため、より安全かつスムーズに運用を進められるでしょう。

Proプラン

Proプランはより内部統制を強化したい場合や、紙の契約書を一元管理したい場合に向いているプランです。

- 月額:50,000円

- アカウント数:1~20( 追加アカウント 500円 )

- 契約書送信件数ごとの費用:0円

- 契約書送信数:無制限/月

- テンプレート登録費用:0円

- テンプレート登録数:無制限

アカウント数は1~20個で、追加アカウントも500円と安価です。続いて追加される機能も見ていきましょう。

- ワークフロー設定

- グループ管理

- PDFアップロード

- ワークフローへのファイル添付

- ワークフロー必須設定

- 承認ルートテンプレート設定

- 承認ルートテンプレート必須設定

- タスク管理

- 二要素認証

ワークフローや承認ルートの設定・テンプレート登録が細かくできるため、組織の状況に合わせて柔軟に契約業務が進められます。PDFアップロードの機能を使えば、紙の契約書をアップロードして電子契約書と一緒に管理できます。

また、グループ管理機能を使うと契約書やメンバーをグループ別に振り分けることが可能。担当ではない業務への閲覧制限がかけられます。

さらに、二要素認証機能を使うとパスワード認証に併せてSMS・電話・認証アプリでの認証も必須になるため、セキュリティが強固になります。

Pro Plusプラン

Pro Plusプランはさらにセキュリティを強化して、社内システムとの連携もできる料金プラン。ProプランにオプションでPro Plusプランの機能を一部追加することも可能です。

- 月額:120,000円

- アカウント数:1~100( 追加アカウント 300円 )

- 契約書送信件数ごとの費用:0円

- 契約書送信数:無制限/月

- テンプレート登録費用:0円

- テンプレート登録数:無制限

アカウント数は1~100までとかなり多く、追加アカウントも300円と格安です。機能面も見ていきましょう。

- API

- IPアドレス制限

- SAML認証

- 契約書送付・締結時のファイル添付

APIは別のシステムと連携させるための機能。既存の社内システムと連携すれば、より効率的に電子契約を運用できます。

また、IPアドレス制限はログインできる端末を指定でき、SAML認証は同じ端末から2回目以降ログインする際にパスワードなどの入力を省略できます。

さらに、「 契約書送付・締結時のファイル添付 」の機能を使うと、契約書そのものだけでなく関連データも送信・保管できるようになります。

契約書やメッセージだけを送信する場合よりも、伝えられる情報量が増えて円滑に業務を進められるでしょう。

まとめ

NINJA SIGNはプランが豊富なので、目的やシチュエーションに合わせて選ぶことができます。また、類似サービスに比べて料金設定が低く機能が豊富な点も魅力です。

契約規模が小さいうちはLightプランやLight Plusプランの利用がおすすめ。チーム・組織での活用やセキュリティの向上、紙契約書の電子管理をしたい場合は、ProプランやPro Plusプランが向いています。

コスパが良く操作性が高いNINJA SIGNを、ぜひ自分に合ったプランで活用してみましょう。