テレワークが普及する近年、様々な分野で電子サインの導入が進んでいます。

本記事では電子サインの概要を解説した後、具体的な電子サインの作り方やおすすめのツール・アプリをご紹介。電子サインを導入する判断材料の一つとして活用してみてください。

電子サインとは?

電子サインとは紙の契約書における“ 署名 ”のようなもの。電子で契約を締結する際には、電子サインをデータとして残すことで、契約の意思表示になるのです。それでは、電子サインについて詳しく見ていきましょう。

電子サインの種類

電子サインの種類は、大きく分けて以下の3つあります。

- 簡易的な電子サイン

- 電子署名

- ハイブリッド署名

電子サインの中には、簡易的な電子サイン・法的証拠力の高い電子署名・ハイブリッド署名が含まれます。「 電子サイン 」という言葉そのものは、広い意味を持っているのです。

簡易的な電子サインには、署名欄への自署サイン、メールアドレス・パスワード・IDでの承認などが挙げられます。こうした電子サインの方法は手軽な反面、裁判になった時の法的証拠力が高くありません。

これに対して電子署名は、電子署名法に基づいた電子サインの一種。少々手間はかかりますが、その分紙の契約書のような強い証拠力を持ちます。

また、ハイブリッド署名とは、簡易的な電子サインと電子署名を掛け合わせたもの。

自社の署名を電子署名、相手先の署名を簡易的な電子サインにして、利便性と法的証拠力の両方を兼ね備えた電子サインの方法です。一部の電子契約サービスで取り扱いがあります。

電子署名は当事者型・立会人型の2タイプ

電子署名には当事者型と立会人型の2タイプがあります。

- 当事者型:電子認証局から発行される電子証明書が必要

- 立会人型:双方が指定した第三者の事業者の署名が必要

当事者型は電子証明書を発行する手間や費用がかかる代わりに、法的証拠力がかなり高くなります。

立会人型も当事者型ほどではありませんが証拠力が比較的高く、スムーズに契約締結できることから、多くの企業が導入しています。

署名の種類

電子署名には以下の3つの種類があります。

- ローカル署名( 当事者型 )

- リモート署名( 当事者型 )

- クラウド署名( 立会人型 )

ローカル署名とは、電子署名に必要な“ 署名鍵 ”をICカード・USBに保存して双方が管理する電子署名です。データを格納したICカード・USBを常に保管し続ける必要があります。

リモート署名は、電子署名に必要な“ 署名鍵 ”をサーバーに格納する電子署名。ローカル署名よりも手軽ではありますが、“ 署名鍵 ”を発行する手間がかかる点がデメリットです。

そして最後のクラウド署名は、クラウド事業者が提供するシステム上で電子署名や締結後の保管が完結します。契約する側はシステム上の指示に従って入力するだけなので、あらゆる手順が簡単です。

電子サインでの印鑑( ハンコ )の意味

電子サインでは紙契約書の印鑑( ハンコ )の代わりに「 電子印鑑 」があります。電子印鑑の法的な役割・意味も見ていきましょう。

まず、電子印鑑のほとんどは簡易的に作成したものなので、紙契約の認印と同程度の効力です。

また、電子証明書であれば改ざんを防ぐことができますが、電子印鑑であれば比較的容易に複製などができてしまいます。

そのため、電子サインにおける電子印鑑はあくまで補助的役割で、強い証拠力を示すものではありません。

紙契約書と電子契約書を比較

電子サインを検討する人の中には、「 紙から電子に移行したい 」「 電子に切り替えた場合のメリット・デメリットを知りたい 」という人が多いのではないでしょうか。ここでは紙契約書と電子契約書を比較していきます。

費用

まずは費用面の違いです。それぞれ以下の出費が伴います。

- 紙契約書:印紙税・郵送料・保管スペースの確保・対面契約に伴う人件費

- 電子契約書:電子契約システムの利用料・当事者型を選ぶ場合は電子証明書の発行料・操作に伴う人件費

紙契約書でかかる費用が電子契約書では大幅に削減されます。電子契約書をよりコスパ良く活用するには、契約数や目的に合わせたサービス会社・プランを選択することが重要です。

保管方法

続いて締結後の契約書の保管方法についてです。

- 紙契約書:紙で保管・ラベリングやファイル別の仕分けが必要

- 電子契約書:クラウド上やサーバー上で保管・ファイルやグループごとに分類可能

紙契約書は書類を保管するスペースや、綺麗に整頓する手間がかかります。また、もし紙の契約書を紛失してしまえば、当然復元は不可能です。

これに対して電子契約書は、クラウド上やサーバー上でデータとして保管するため、保管スペースを必要とせずスムーズに閲覧もできます。

また、電子契約システムのセキュリティは強固なので、改ざん等のリスク回避に効果的。複数のサーバーでバックアップを取るサービスを選べば、データの復元も可能です。

契約方法

最後に契約方法の違いについてです。

- 紙契約書:署名や押印

- 電子契約書:PCやスマホを使った電子サイン

紙契約書の場合は当事者同士が対面、もしくは事前に内容に同意したうえで郵送し、双方の署名や押印を済ませる必要があります。電子契約書の場合はPCやスマホを用いて、完全リモートで契約締結します。

電子サインを導入するメリット

実際に電子サインを導入するとどのようなメリットがあるのか、さらに詳しく見ていきましょう。

印紙税・郵送料などのコスト削減

紙契約書との比較でご紹介したように、電子サインを用いた契約であれば印紙税・郵送料などのコストが大幅に削減できます。

電子契約システムの利用料金と比較して、「 コスパが良くなった 」という評判が数多く見られます。

関連記事:電子契約では印紙税を削減可能|その理由と印紙税の基礎知識

効率化による時間短縮

電子サインで契約をすると契約締結や契約書管理の手間が軽減され、効率化が図れます。これにより契約関連事務の時間が短縮され、人件費や労力が削減できます。

また、契約更新時期のリマインド通知や、入力必須設定などにより、契約事務のミスも未然に防ぐことができるのです。

書類の保管スペースが不要になる

紙の契約書を取り込める電子契約システムを使えば、電子契約書と紙契約書を一元管理できます。これにより書類の保管スペースが不要になり、オフィス内が綺麗に整理整頓できます。

また、倉庫や広いオフィスを借りる必要性がなくなれば、さらなるコスト削減に繋がるでしょう。

セキュリティ・コンプライアンスを強化

電子サインであれば契約書の編集・締結・保管の履歴がデータでハッキリと残るため、改ざんリスクが軽減できます。

また、暗号化・権限指定・IPアドレス制限などの機能により、セキュリティを高めることも可能。さらに、システムを操作できる人員を権限指定できるため、情報漏洩を防げます。

完全リモートに移行できる

リモートで契約業務をする際、紙の契約書は「 自宅に保管すると危険 」「 しかしオフィスを行き来しては在宅業務の意味がなくなる 」などのデメリットがあります。

電子契約システムであれば、強固なセキュリティが施されたクラウド・サーバー内に契約書データを保管するため、完全リモートに移行できます。

また、遠方や国外の相手方と契約する際にも、場所を問わず使える電子契約システムは活躍するでしょう。

電子署名なら法的証拠力が期待できる

かつては「 電子サインは紙の契約書に劣る 」という意見もありました。

しかし、電子署名法が2001年4月1日に施行されて以降、電子署名を使った電子契約書は紙の契約書と同等の法的証拠力を持っています。電子サインへの切り替えのハードルは下がっているといえます。

PDFやWordを使った電子サインの作り方

電子サインの多くはPDFを用いて作成されます。また、Wordに対応したサービスも中にはあります。ここからは、PDF・Wordなどを使った電子サインの作り方を見ていきましょう。

電子契約サービスを利用

電子契約をする際には電子契約サービスを利用します。というのも、当事者同士でPDF・Wordを使って書類を自作するだけでは、電子署名法に基づいた契約とはいえず、裁判などで争った時に証拠力が乏しいのです。

電子契約サービスを利用すれば、電子署名に必要な機能が備わっているため、簡単に電子署名法に基づいた契約が締結できます。

電子契約システムの基本的な機能

サービス次第で詳細は異なりますが、電子契約システムには主に以下の機能が備わっています。

- 契約書の編集・依頼・締結・管理

- 契約書の期限管理

- タイムスタンプや電子証明書の発行

- 承認ルートやワークフローの指定

- チームメンバーへの編集権限の付与

契約締結や管理にまつわる業務は全てオンライン上で完結します。契約書の有効期限を忘れないためのリマインド機能などもあるため、漏れがなく確実です。

また、タイムスタンプは締結日時を法的に証明する大切な情報。サービスによっては電子証明書などを発行できるものもあり、いずれも書面のように安全に電子契約を締結するために欠かせません。

さらに、組織の形態やシチュエーションに合わせて、承認ルート・ワークフローの変更や権限付与が可能。チームで契約業務を進める際、電子契約システムによって効率化が図れます。

関連記事:電子契約システムとは|導入メリットとおすすめサービス

無料から導入できる

電子契約システムには無料プランも数多くあります。条件さえ合えばコスト無しで電子サインを試すことができるのです。

無料プランの多くは最低限の機能だけで、月の数件程度の契約を想定しています。契約規模が少ないうちは十分に活用可能なレベル。あらかじめサービスの利便性をチェックする目的でも役立つでしょう。

「 jQuery 」は電子サインとして活用できる?

電子サインの導入を検討するうえで、「 jQuery 」の活用を考える人もいるようです。

jQueryとはブラウザ上でサインを書くことができるjQueryプラグイン。確かにjQueryを活用すれば、電子サインの機能を実現できます。

しかし、前述した電子署名法に基づいた契約を成立させるには、タイムスタンプや第三者による署名、改ざんを回避できる強固なセキュリティが必要です。

個人で法的証拠力を高めるには限界があるため、電子サインに法的効力を求める場合は、電子契約システム系のサービスを契約した方が良いでしょう。

アプリを使った電子サインのやり方

電子契約システムの中にはiPhoneやAndroidのアプリに対応しているものもあります。具体的には「 Adobe Sign 」や「 DocuSign 」といった電子サインのサービスが該当します。

例えば「 Adobe Sign 」には「 Adobe Fill & Sign 」というアプリがあり、アプリ内で契約書のPDFデータ編集・承認ルートの設定・相手方への送信・手書きの署名などが行えます。

やり方としては、まず「 Adobe Sign 」を契約して「 Adobe Fill & Sign 」をダウンロード、手順に従って契約書の作成・送信・承認を進めるだけです。

「 DocuSign 」のアプリは無料トライアルから利用開始でき、ダウンロード後はアプリ内で文書の送信・署名・管理の全てを完結できます。いずれのサービスも本記事の後半で詳細を解説するため、ぜひご覧ください。

英語などの多言語で電子サインを作成する方法

英語・中国語などの多言語で電子サインを作成できるサービスもあります。具体的には以下が該当します。

- GMO電子印鑑 Agree

- WAN-Sign

- クラウドサイン

- DocuSign

- CONTRACTHUB@absonne

世界シェアNo1はDocuSign( ドキュサイン )という電子契約サービスで、日本国内ではクラウドサインが最も多いです。

それぞれ、自社が使用できる言語・相手方が使える言語の種類に違いがあるため、後述する見出し「 電子サインツールを提供する会社15選を徹底比較 」で詳細をチェックしましょう。

電子サインサービスの導入フロー

続いて電子サインの導入フローをシチュエーション別にご紹介します。

メール・PDF・Excel・Wordへ電子署名を付与する場合

メール・PDF・Excel・Wordなどの電子文書へ電子証明書が付与されると、以下の内容が証明できます。

- 作成された電子文書がその作成者のものである

- 作成された電子文書が改ざんされていない

これにより、役所等に行かずとも遠隔地からでもオンライン申請できたり、裁判での効力を発揮するなどのメリットが得られます。

また、電子証明書には法務省発行と民間認証局発行の2種類があります。

まず法務省発行の商業登記に基づいて発行される電子証明書は、法人の存在を証明する目的のものです。

役所の手続きなどで使用されます。管轄の登記所へ行き、代表者などの印鑑を押印した書類を提出しましょう。

参照:電子証明書の発行申請

続いて民間認証局発行の電子証明書も、幅広い場面で利用されています。おすすめなのは「 GMOグローバルサイン 」というサービス。

引用:https://jp.globalsign.com/service/

GMOグローバルサインは、累計2,500万枚以上もの電子証明書発行実績がある、国内大手のSSL・電子証明書サービスです。

一度作成した電子証明書は、有効期間内であれば何度でも発行が可能。強固なセキュリティが施されたシステム内で、見積書・請求書・納品書などの経理書類の作成・管理もできます。

GMOグローバルサインで電子証明書の発行を受けるには、具体的に以下の手順を踏みます。

- 利用したいサービスを選択

- 契約者のユーザ情報を入力

- 支払い方法を選択

- 確認して申し込み完了

- メールアドレスの確認作業

- 電話もしくは書面による認証

- USBトークンの受領・設定

- 証明書をインストールにより取得

確認や承認が少々手間に感じるかもしれませんが、安全性が高く最小限のやり取りで発行できるメリットがあります。

電子契約をする場合

電子サインを使って証拠力が高い電子契約をしたい人は、電子契約に特化したサービスを使用しましょう。国内シェアが最も多いクラウドサインを例にすると、以下の導入フローになります。

- メールアドレス・パスワードを入力してアカウント登録

- PDFをアップロードするかテンプレートを選択

- 自分側の情報を入力して相手方のメールアドレスへ送信

- 相手が同意したら契約締結が完了

- 双方に届いたメールの「 書類を確認する 」から契約書をダウンロード

クラウドサインは無料プランから開始できるため、このフローでは登録後すぐに作業しています。他のサービスや有料プランを利用する場合は、アカウント登録とともにプラン・支払い方法を選択しましょう。

電子サインを導入する際の注意点

電子サインの導入方法自体は簡単。しかし、気を付けたいポイントがいくつかあるため、事前に確認しておきましょう。

1.法律で書面を求められる契約もある

法律上書面での契約が定められている契約は、電子サインに移行できません。具体的には以下などが該当します。

- 不動産取引における重要事項説明書面等(宅地建物取引業法34条の2、35条、37条)

- 定期借地契約、定期建物賃貸借契約書面(借地借家法22条、38条、39条)

- マンション管理業務委託契約書面(マンション管理法73条)

- 金融商品のクーリングオフ書面(金融商品取引法第37条の6)

- 特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面(特定商取引法第4条、第42条等)

該当する場合は従来通りの書面で契約・管理する必要があります。ただし不動産取引については、電子化と書面化の両方を掛け合わせた便利なサービスもあるようです。

2.取引先への説明が必要

電子サインを導入する際、既存の取引先へ説明して同意を得る必要があります。事前にどのサービスを利用するか決めたうえで、導入のメリットや基本的な操作方法を説明できるとベストです。

ちなみに、ほとんどの電子契約システムでは相手方のアカウント登録が不要。

立会人型であれば、届いたメールに記載されたURLをクリックし、内容の閲覧・氏名等の入力・承認をする程度なので、最低限の労力で契約締結できます。

3.社内体制をシステムに合わせて変える

書面契約と手順が異なるため、契約書作成者・承認者といった担当を決めるなど、社内体制を変える必要があります。

また、導入する際には操作方法を覚える必要があるため、慣れるまでは多少時間がかかるかもしれません。できればカスタマーサポートが充実しているサービス・プランを選べると安心です。

4.目的に合った機能・料金を見極めることが重要

電子サインには数多くのサービスがあります。必要な機能・容量を備えたプランを選択しないと、割高になってしまうこともあるでしょう。

そのため、自社の目的にマッチしたプランを見極めることが最も重要です。

電子サインツールを提供する会社15選を徹底比較

ここからは、電子サインツールを提供している会社を15社ご紹介していきます。それぞれの機能や特徴を詳しく解説するため、比較検討の参考にしてみてください。

DocuSign( ドキュサイン )

DocuSignはアメリカ発で世界シェアNo1のサービス。44言語で署名ができ、66万社以上で導入されている確かな実績があります。

また世界各地の厳しいセキュリティ基準を満たしており、暗号化や改ざん防止機能などが充実。前述したようにモバイルアプリにも対応しています。

署名可能な言語の種類

署名できる言語は、アラビア語、アルメニア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、英語(アメリカ)、英語(イギリス)、エストニア語、オランダ語、韓国語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、スロバキア語、スロベニア語、セルビア語(ラテン)、タイ語、チェコ語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、日本語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、ブルガリア語、フレンチ語、フランス語(カナダ)、ベトナム語、ヘブライ語、ペルシア語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語(ポルトガル)、マレー語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語です。

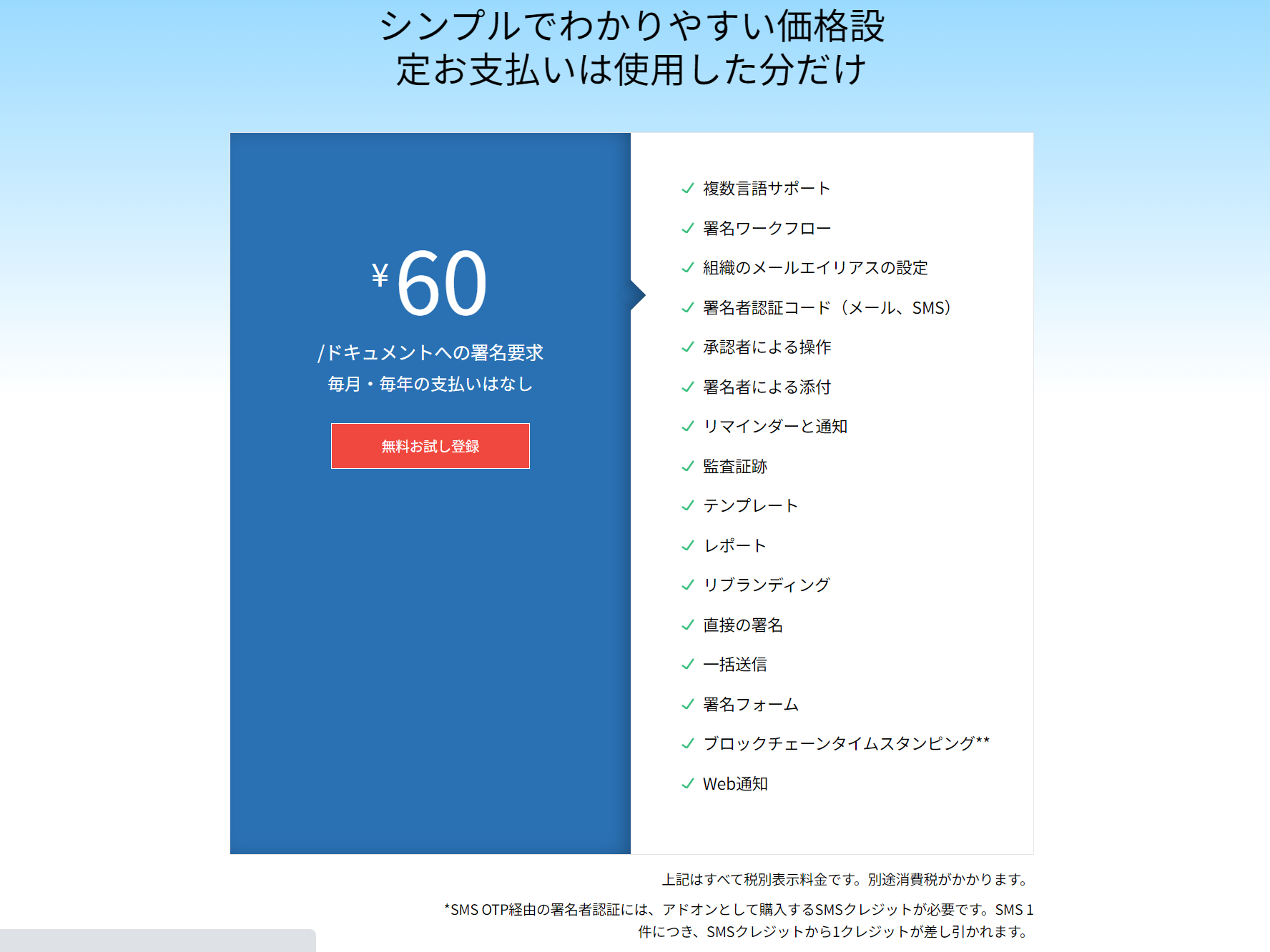

料金プラン

サービスは3種類あり、年間一括払いと月額プランで料金が変わります。まずは年間一括払いから見ていきましょう。

続いて、月額払いの場合です。

Personal(個人向け)は1ユーザーのみの格安プランで、月あたり5回まで電子署名契約ができます。

Standard(企業向け)は3ユーザーまで使用でき、年間100回まで契約可能。文書に対するコメント機能や、リマインド通知機能が追加されます。

Business Pro(企業向け)は、電子署名とともに支払い・身分証明書等が添付でき、二要素承認でセキュリティを高められます。さらに署名依頼の一斉送信も可能です。

高度なソリューションは、API連携、SSO(同じ端末での2度目以降のログインを省略)、自社サイト・アプリへの署名機能の埋め込み、管理者やユーザーの権限指定、署名の依頼メール等のカスタマイズなどの機能が含まれ、細かなニーズ対応までできます。

Adobe Sign( アドビサイン )

引用:https://acrobat.adobe.com/jp/ja/sign.html

Adobe Signはアドビシステムズが提供している電子サインサービス。モバイルアプリでの使用が可能で、36言語に対応していることから世界的に利用されています。

小規模企業から大企業まで、業務規模に合わせて4プラン展開されており、いずれもリーズナブルな価格設定。ソニー銀行・HITACHI・RICOHなどの大企業での導入実績もあります。

対応している言語の種類

対応している言語は、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、オランダ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、スウェーデン語、デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、韓国語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、ロシア語、ウクライナ語、トルコ語、スロバキア語、スロベニア語です。

料金プラン

電子サインが使用できるプランは1人ユーザー・2人ユーザー向けにそれぞれ2タイプあります。まずは1人ユーザーのプランから見ていきましょう。

引用:https://acrobat.adobe.com/jp/ja/sign.html

Adobe Acrobat PDF PackとAdobe Acrobat Pro DCは、いずれも1ユーザーのみのコンパクトなプラン。

より料金が高いPro DCでは電子サイン機能に加え、PDFでテキストや画像を編集したり、スキャンした文書のPDF化、PDFデータのパスワード保護など、PDFにまつわる様々な機能が利用できるようになります。

続いて2人以上のユーザープランです。

引用:https://acrobat.adobe.com/jp/ja/sign.html

Adobe Sign小規模企業版では複数人利用のための機能が追加され、法的証拠力の高い電子署名の作成や、モバイルアプリの使用、他システム(Microsoft Teams・Outlook・Word・PowerPoint・Dropbox・Nintexソリューション)との連携もできます。

ユーザー数を増やしたり高いセキュリティを求める場合は、Adobe Signビジネス/エンタープライズ版で個別に見積もりを受けましょう。

NINJA SIGN( ニンジャサイン )

引用:https://www.ninja-sign.com/

NINJA SIGNは新規参入ながら知名度の高い電子サインサービス。目的別に安い料金プランが展開されており、操作性の高さからも注目されています。

自社にマッチしたプランを選択することで、コスパ良く電子サインを取り入れられるでしょう。

便利な機能が多数

NINJA SIGNはGoogleとの連携機能があり、ドキュメント上で電子サインに使う契約書の編集が可能。相手方も編集できるため、文言の修正や協議がスムーズにできます。

また、締結後は契約書そのものだけでなく、コメントや編集履歴まで残すことが可能。契約書の有効期限が切れる前にメールが届くリマインド機能も便利です。

さらに、分かりやすい画面で操作性が高いため、ITが苦手な人にもおすすめです。

関連記事:ニンジャサイン( NINJA SIGN )の使い方、特徴や料金

料金プラン

NINJA SIGNの料金プランは以下の5つあります。

引用:https://www.ninja-sign.com/

無料のFreeプランから電子サインの利用が可能。証拠力の高い電子署名にするには、有料プランに移行する必要がありますが、無料で試してから電子サインの導入を決められます。

Lightプランではタイムスタンプ・有効期限管理・コメントなどの機能が追加され、カスタマーサポートも受けられるようになります。4,980円で50通も契約書を送信できるのは業界でも格安です。

Light Plusプランはより多くの契約書をチームで管理する際におすすめ。

フォルダ整理・一括ダウンロード・リマインダーなどの機能が追加され、チームメンバーに細かく権限を振り分けることも可能です。そしてなんと契約送信数は無制限。大規模な契約業務が行えます。

Proプランでは紙の契約書もPDFで取り込んで、電子契約との一元管理ができます。

ワークフローや承認ルートを細かく設定できるようになり、グループごとに契約書やアカウントを紐づけたり、二要素認証でセキュリティを向上させられます。

Pro Plusプランは、API連携(社内システムと連携)・IPアドレス制限(アクセスできる端末を制限) ・SAML認証(2回目以降のログインを省略)などの機能や、契約書送付・締結時のファイル添付機能がプラスされます。

リーテックスデジタル契約®

リーテックスデジタル契約は、「 契約の電子債権化 」という独自の電子サインが締結できるサービス。

認印レベル・実印レベルなどの段階ごとに契約を使い分けられ、最上級の電子債権化は法的証拠力がかなり高いことで知られています。

契約の種類

リーテックスデジタル契約の「 認印レベル 」とは、メールで承認する立会人型の電子署名。クラウドサインなどの一般的に知られる電子サインと同程度です。

続いて 「 実印レベル 」は前述した電子債権を用いた契約方法。

電子債権とは電子債権記録機関へ登録して発生や譲渡が可能になった債権のことで、電子債権記録機関へ記録が残ることで高い法的証拠力を得られるのです。電子証明書とは別の手段で電子サインの効力を高めています。

料金プラン

リーテックスデジタル契約の料金プランは以下の5つです。

- エントリー:無料、契約発信数5回、紙契約書保管1GB

- スタンダード:10,000円( 税別 )/月、認印レベル契約は無制限、実印レベル契約は月5回、紙契約書保管100GB

- スタンダードPlus:3万円( 税別 )/月、認印レベル契約は無制限、実印レベル契約は月5回、紙契約書保管100GB

- プレミアム:100,000円( 税別 )/月、認印レベル契約は無制限、実印レベル契約は月20回、紙契約書保管1TB

- エンタープライズ:個別に見積もり

認印レベルの契約は有料プランであれば基本的に無制限。しかし、実印レベルの契約は月5~20回までと制限があります。

実印レベルの契約を多く締結したい場合は、エンタープライズで見積もりを出しましょう。

また、プレミアムプランになると、IPアドレス制限や取引先への説明代行のサービスも受けられます。

それ以外にも、有料プランはお手頃な値段から紙契約書の保管もできるため、書面と電子の両方を一元管理したい人へおすすめです。

IMAoS( イマオス )

IMAoSは不動産賃貸業に特化した電子サイン・電子契約サービスです。契約部分については大手会社である電子印鑑GMOのシステムを採用しており、個々の項目が不動産契約に合わせた様式になっています。

また、メールだけでなくSMSを使った契約が可能。さらには、宅地建物取引士の資格取得者からのカスタマーサポートが受けられます。

契約の種類

締結できる契約は以下の4種類です。

不動産賃貸契約(新規)・重要事項説明などの法律上書面での交付が義務付けられている書類については、システム内で作成したのちに印刷する流れとなります。

不動産会社が保管する控えは電子化で管理可能です。

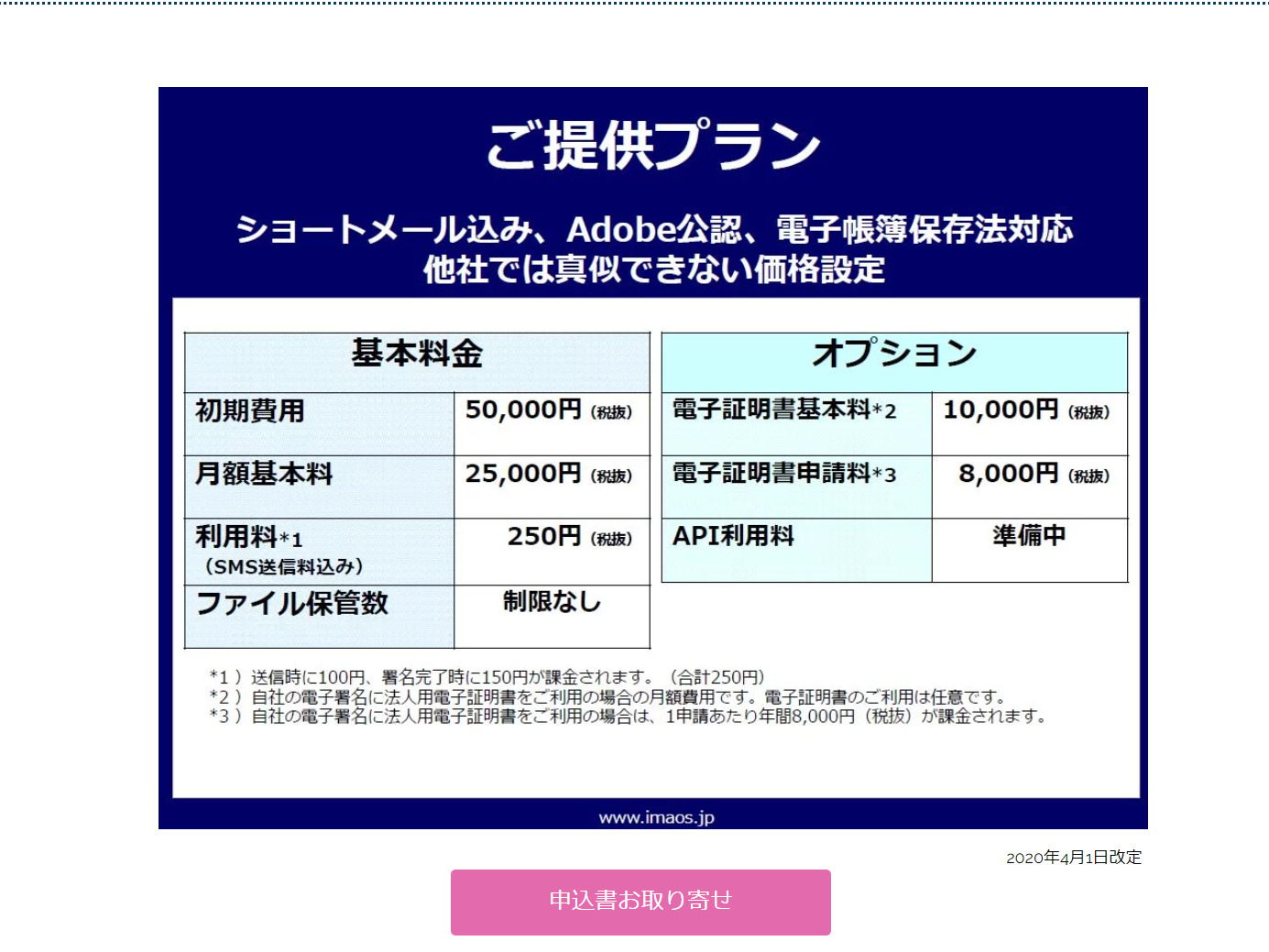

料金プラン

IMAoSの料金プランは基本料金とオプションの2つから成り立っています。

実際に不動産賃貸契約などで使用する際は、後々裁判になるリスクも想定して、オプションの電子証明書を利用した方が安全です。

また、API利用料については公式サイトに「 準備中 」と記載があるため、気になる場合は問い合わせしてみると正確な情報を得られるでしょう。

新型コロナウイルスなどの影響で、不動産賃貸契約のリモート化を進める政策が取られています。そのため、今後こうした不動産に特化した電子サインサービスはさらに活用が増える可能性があるでしょう。

BtoBプラットフォーム 契約書

引用:https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp

BtoBプラットフォーム契約書はその名のとおり、企業間取引を前提とした電子サイン・電子署名のサービスです。

社内の稟議書の申請・承認から契約書締結までをシステム内で完結でき、さらに商取引行為で発生する様々な書類を保管可能です。

BtoBプラットフォーム契約書にしかない機能

見積・契約・受発注・請求で発生する書類・帳票類を一式電子化して、BtoBプラットフォーム契約書のシステム内で保管できます。

契約書類そのものだけでなく、様々な書類の電子化が叶うのです。また、覚書などの契約書関連書類の紐づけもできます。

見積・契約・受発注・請求が紐づけされ、漏れなくスムーズに手続きできる点も魅力。BtoBプラットフォームを導入している会社は540,000社以上なので利用実績は確かといえます。

セキュリティ水準は業界でもトップクラスで、データの改ざんや成りすましを防ぐため、数々のセキュリティ対策が施されています。

料金プラン

BtoBプラットフォーム契約書の料金プランは以下の3つです。

引用:https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp

BtoBプラットフォーム契約書はフリープランであってもタイムスタンプ機能が使える点が魅力。

ただし、保管できる電子書類の数はフリープラン・シルバープランともに月3件までなので、本格的に電子サインを取り入れるには少ない印象を受けます。

ゴールドプランになると電子保管が無制限になり、さらに電子契約が月100件まで無料。オプションでAPI連携も追加できます。

クラウドサイン

クラウドサインは日本国内のシェアが80%以上のNo1を誇る電子サイン・電子署名サービス。ユーザビリティにこだわっており、初めての人でも直感的に操作が可能です。

また、大手サイト弁護士ドットコムが運営していて、弁護士が監修している点でも安心できる電子サインの一つといえます。

クラウドサインでは書類のステータス( 開封状況等 )を随時確認でき、不明点があってもチャットサポートで手早く確認できます。

こうした利便性と知名度の高さが、クラウドサインが選ばれる大きな理由のようです。

外部サービスとの連携が便利

クラウドサインは様々な外部サービスと連携できることでも知られています。連携できるサービスは以下のとおりです。

- ジョブカンワークフロー

- Sakesforce

- kintone

- Hubble

- Slack

- API( スタンダートプラン以上 )

普段からこうしたシステム・サービスを利用している人にとって、クラウドサインを導入すると他の電子サイン以上の利便性が見込めます。

関連記事:電子契約システム「 クラウドサイン 」とは|評判・導入メリット

料金プラン

クラウドサインの料金プランは以下の3つあります。

有料プランは全て電子署名・タイムスタンプの機能があり、Standard plusになると紙の契約書の取り込みが可能に。

Businessはアカウント登録制限・IPアドレス制限・承認権限設定・高度な管理機能・SSO( シングルサインオン )機能・電話サポートが追加されます。

より高いセキュリティや管理体制を求めるならBusinessがおすすめ。また、定額料金制ではなく、契約書を送信するたびに200円が加算されるため、契約数を踏まえて予算を見積もりましょう。

クラウドサインよりも安い料金のサービスはありますが、知名度や使いやすさの観点ではクラウドサインがトップクラスです。

クラウドサインNOW

クラウドサインNOWは対面特化型の電子サイン・電子契約のサービス。クラウドサインと同じ弁護士ドットコムが運営する新規サービスで、店舗窓口などでの利用を想定しています。

クラウドサインNOWを導入することで、今まで書面で受け付けていた様々な申し込みの電子化が可能に。タブレットにサインすることで電子署名が完了し、簡単にその場で契約締結できます。

また、契約後のデータ・個人情報の管理がしやすくなるメリットがあります。

高精度な手書き認識機能が使えるため、ペンなどで入力した文字を瞬時に読み込み、帳票へと氏名を紐づけられるのです。今まで発生していた書き写しや入力の作業は必要ありません。

クラウドサインNOWにしかない便利な機能

クラウドサインNOWには以下の魅力的な機能が備わっています。

- Windowsに加えiOS( iPad )・Androidでも使用可能

- 掲示板

- ビジネスチャット

- カレンダー

- ワークフロー

- タスク管理

- 分析レポート( 顧客管理・売上管理・売上予測など )

本社や複数店舗で円滑に業務を進めるための機能や、項目を分析する機能があり、店舗利用に特化したサービスであることがうかがえます。

また、クラウドサインと同様にユーザビリティが高く、非常に操作しやすい設計となっています。

料金プラン

クラウドサインNOWの料金プランは以下のとおりです。

ユーザー数が増えるごと、電子サインをするたびに料金が加算されます。また、機能面としては以下が含まれます。

- 書類作成・送信

- タブレット上での手書き入力

- 電子署名+タイムスタンプ

- 顧客管理システムへの自動同期

- テンプレート作成・管理

- 帳票フォーマットを個別作成

- チーム管理

- 対面で記入した情報を元に帳票作成

- Web API

申込書の内容はそのまま帳票に変換できるため、転写作業などが不要です。

法的証拠力の高い電子サインが短時間でできるだけでなく、顧客管理・チャットカレンダーツールなどの役割も担うため、これらのシステムを活用することでコスパ良くサービスを導入できるのではないでしょうか。

Zoho Sign( ゾーホーサイン )

引用:https://www.zoho.com/jp/sign/

Zoho Signはアメリカに本社があるZohoグループのひとつ、ゾーホージャパン株式会社が運営する電子サイン・電子契約サービス。

外部サービスとの豊富な連携や、スマホ・タブレットのアプリでも使用できる利便性が特徴です。

Zoho Signの特徴

まずZoho Signで連携できる外部サービスは以下のとおりです。

- OneDrive

- Office 365

- Box

- Googl Drive

- Gmail

- Dropbox

- Zoho CRM

- Zoho salesIQ

どのサービスもビジネスでよく活用されるもの。これらから読み込み・書き出しなどの連携ができる点が、他のサービスにはない魅力といえます。

また、Zoho Signの公式サイトには「 軍用レベルの暗号化 」という記載があります。

具体的にはESIGN( アメリカの法令 )やeIDAS( EUの法令 )に準拠しており、セキュリティレベルが非常に高いです。また、二段階認証も導入できます。

他には以下の機能などもあります。

- カスタマイズ可能なテンプレート

- ワークフロー設定

- 取引先へ送付する文書に自社のロゴを表示

- 文書の閲覧・署名などのログを記録

- ユーザー権限管理

- リマインダー

- 一括送信

自社のロゴを表示できる点や、細かくログをチェックできる点が、Zoho Signならではの魅力といえるでしょう。

料金プラン

Zoho Signはユーザー数に応じて料金プランが設定されています。

引用:https://www.zoho.com/jp/sign/

無料プランでは月あたり5通まで契約・管理が可能。さらに、メール認証・外部サービスとの連携・ワークフロー設定・リマインダー機能があります。

スタンダードになると25通の契約・管理が可能になり、SMSを使った承認・ログの監査証跡・メールやWeb、電話による優先サポートが追加されます。

プロフェッショナルでは契約可能数が無制限になり、複数言語でのサポートが受けられるようになります。またテンプレートが登録できるため時間短縮になるでしょう。

エンタープライズは一番人気の料金プランで、タイムスタンプの付与や契約の一括送信が可能に。より証拠力の高い電子サインをしたい人へおすすめです。

欲しい機能を使用した分だけ支払いたい場合はAPIプランを選びましょう。

引用:https://www.zoho.com/jp/sign/

前述した各プランの機能を組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます。自由度が高いため、こだわりたい人へおすすめです。

GMO電子印鑑Agree

GMO電子印鑑Agreeは電子証明書を発行する当事者型と、メール承認による立会人型の両方を使い分けられる電子サイン・電子契約のサービス。

世界で7社しかないルート認証局であるGMO GlobalSignと連携して、法的証拠力の高い電子署名を実現しているのです。

また、他サービスと比較して安価な価格設定も魅力といえます。

GMO電子印鑑Agreeの証拠力の高さ

GMO電子印鑑Agreeの電子サイン・電子署名は、様々な観点から証拠力の高さを確立しています。

- 手書きサイン・印影登録・身分証明書の画像添付も可能

- セイコーソリューションズの認定タイムスタンプを付与

- Adobe Approved Trust List( AATL )をルート証明書として採用

- 強固なセキュリティで改ざんを防止

- 弁護士が監修

電子証明書を使用しない場合であっても、身分証明書の添付などでより確実な契約が可能。

また、Adobe Acrobat Readerで開くと簡単に電子署名の有効性(変更・改ざんの有無など)を確認できます。さらにシステムは全面的に弁護士が監修しているため、法的な観点から設計されている点も魅力です。

料金プラン

無料のお試しフリープランは、10文書まで電子サインが可能。有料の契約印&実印プランは、クラウドサインと同等の契約印タイプの契約が1件あたり100円。

身元確認をプラスした実印タイプが1件あたり300円。最も法的証拠力が高い電子証明書の発行は、1件目が無料で2件目以降が8,000円です。

また、必要に応じてオプションで機能追加が可能。価格設定が安く、実際に使用した分だけ料金を支払うため、無駄なく活用できると評判です。

WAN-Sign( ワンサイン )

引用:https://www.wanbishi.co.jp/econtract/

WAN-SignはGMO電子印鑑Agreeの電子契約システムをベースに、書類の電子化に特化したサービス。

運営する株式会社ワンビシアーカイブズは金融・医療・製薬業などの様々な分野において、機密データ管理の実績があります。

GMO電子印鑑Agreeや他のサービスとの違い

WAN-Signの最大の特徴は、書類の電子化代行サービスがあること。書面契約書と電子契約書を一元管理する際、通常は自力で紙の契約書をPDFに取り込み、システムにアップロードする必要があります。

作業には大きな労力が必要です。慣れない作業であればミスが生じる可能性もあるでしょう。

こうした時、WAN-Signの代行サービスを利用すれば、手間なくスムーズに電子サインへ完全移行できます。さらに、書類の契約書は厳重に保管されるため、社内の保管スペースを削減できるのです。

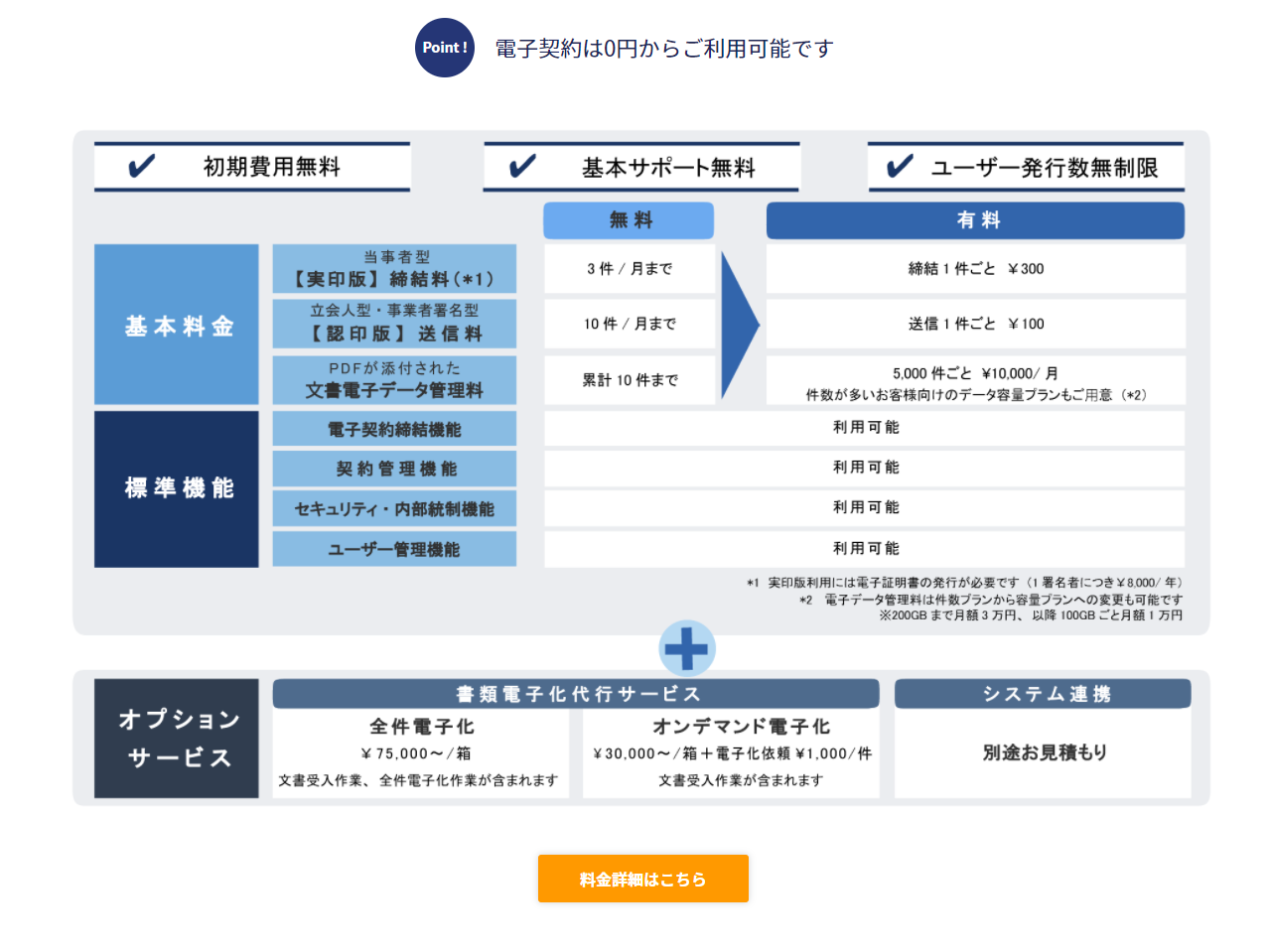

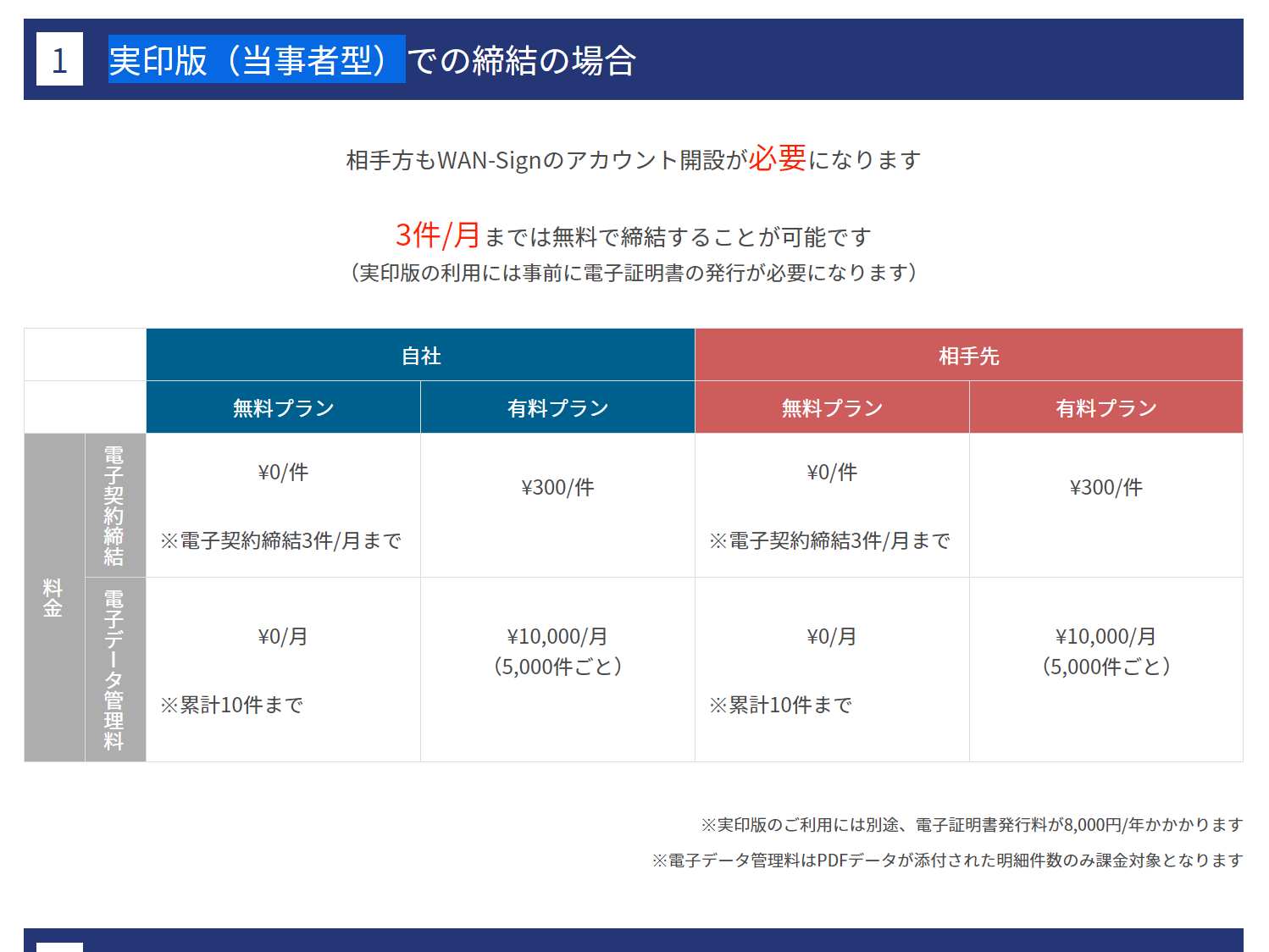

料金プラン

引用:https://www.wanbishi.co.jp/econtract/

電子サイン・電子契約に関する項目は、GMO電子印鑑Agreeとほぼ同じ料金設定です。

実印版( 当事者型 )で契約する際は、相手方もWAN-Signアカウントの開設と費用負担が必要になるため注意しましょう。具体的な負担金額は以下のとおりです。

引用:https://www.wanbishi.co.jp/econtract/

また、書類の電子化については箱数あたりで料金が変動。1箱のサイズはW330xD215xH280(A4の契約書が最大約1,000枚程度)を想定しています。さらに、書類を集荷できるエリアは以下のとおりです。

- 関東センター:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

- 関西センター:愛知県、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県

- 九州センター:福岡県

事前に対象エリアかどうかチェックしたうえで導入を検討しましょう。

かんたん電子契約 for クラウド

引用:https://www.seiko-cybertime.jp/contract-l/

かんたん電子契約forクラウドは、タイムスタンプを認定する「 時刻認証業務認定事業者( TSA ) 」の一つであるセイコーソリューションズ株式会社が提供する電子サイン・電子契約サービス。

企業向けに様々なITサービスを提供している実績もあり、信頼のおけるサービスが期待できます。

タイムスタンプが標準搭載

かんたん電子契約forクラウドは、無料トライアル期間( 1ヵ月 )からタイムスタンプが標準搭載されています。

一般的な無料プランやトライアルでは、タイムスタンプなどの機能がなく、法的証拠力が乏しいものが多いです。

それに対して、かんたん電子契約forクラウドなら、トライアル期間から本格的な電子サイン・電子契約ができるのです。

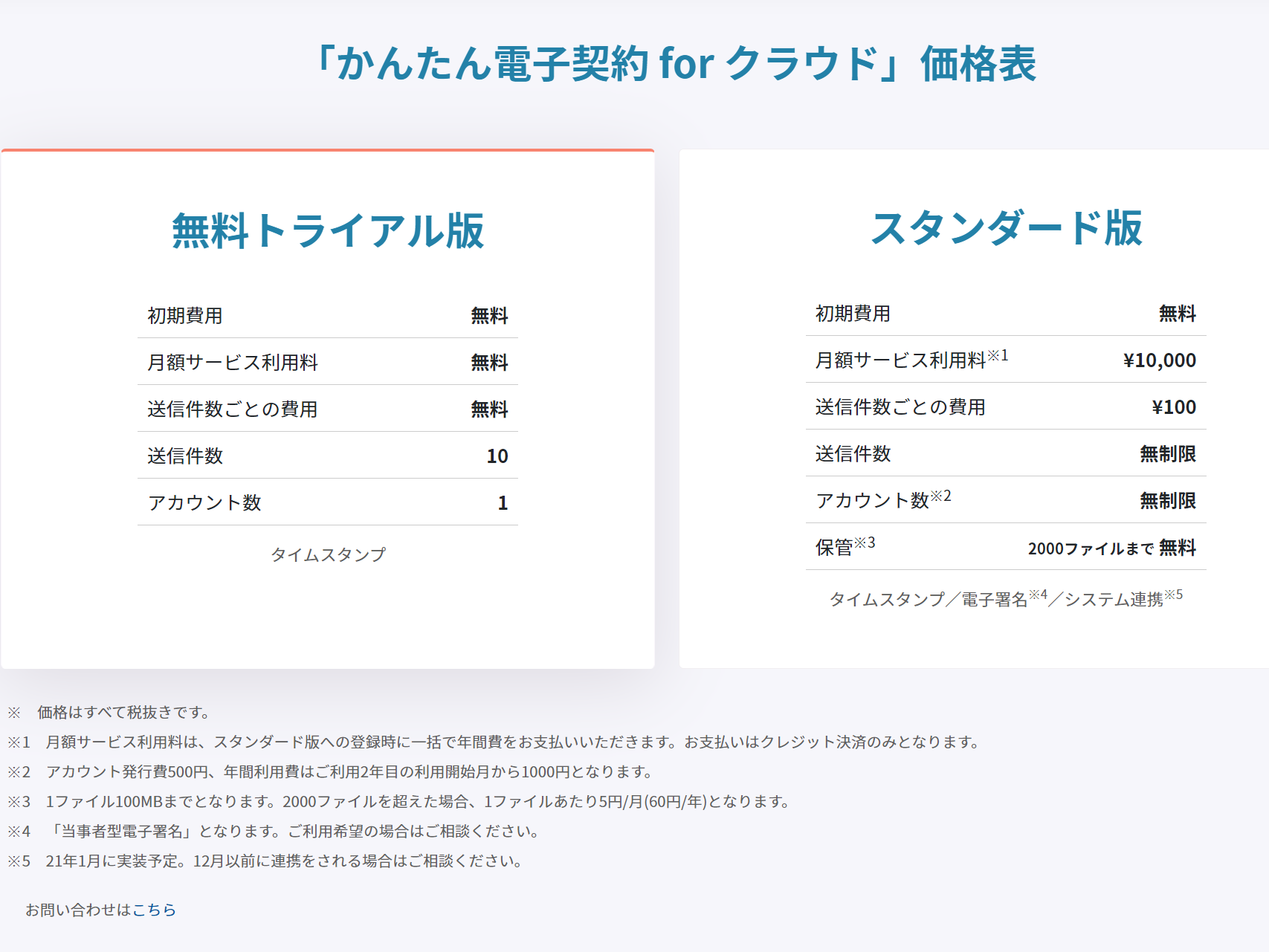

料金プラン

かんたん電子契約forクラウドは、必要な機能だけを取り揃えたコンパクトな価格設定です。

引用:https://www.seiko-cybertime.jp/contract-l/

有料のスタンダード版を見ると、2,000ファイルまで無料で保管でき、それ以上は1ファイルあたり5円/月とかなり安価。

契約進捗・アカウント・グループの管理機能までついているため、コスパの良さが目立ちます。

注意点としては、スタンダード版へ登録する際に一括で年間費を支払う必要があります。また、クレジット決済のみの受付です。なお、コーソリューションズ株式会社は他にも以下のサービスを展開しています。

- 電子帳簿保存法対応

- 金融機関向け電子契約

- 証書

- 契約書

- 知的財産

- 建築図書

- 金融機関向け融資クラウドプラットフォーム

- かんたん雇用契約

- 医療情報

かんたん電子契約forクラウドはあらゆる契約に対応したベーシックなサービス。ですが、もし上記に該当する場合は、専門的なサービスを利用するとさらに相性が良いかもしれません。

paperlogic( ペーパーロジック )

paperlogicはタイムスタンプと電子署名の両方を付与でき、簡易署名も対応可能な電子サイン・電子契約システム。

運営会社であるペーパーロジック株式会社が手掛ける「 paperlogic電子稟議 」「 paperlogic電子書庫 」と連携させることで、さらに利便性を向上させられる点が魅力です。

また、paperlogicは料金プランが細かく設定されているため、その時の状況に合わせて最適なプランを選択できます。

なお、雇用契約などを大量に処理するのに最適な「 paperlogic電子契約 contrack 」というサービスもあります。

契約書以外の書類も電子化可能

paperlogicは請求書・見積書・納品書などの各種取引書類の電子発行が可能。無料でタイムスタンプを付与できるため、書類の法的証拠力を高められるでしょう。

料金プラン

paperlogicの料金プランは以下のとおり豊富です。

署名者用の電子証明書は税別3,500円かかります。また、最安プランが20,000円からなので、安さを最重要視する場合はクラウドサイン・NINJA SIGN・GMO電子印鑑Agreeの方が適しているかもしれません。

しかし、paperlogicは他のサービスとの連携や、契約書以外の書類もタイムスタンプ付きで作成できる点が魅力。他の書類も一元管理したい場合は、別途他のサービスを探さなくて良いためコスパが良いです。

Holmes( ホームズクラウド )

引用:https://www.holmescloud.com/

ホームズクラウドは「 契約に関わる業務全般を最適化 」を目的とした電子サイン・電子契約システム。

クラウドサインの契約システムを導入しており、さらに進捗管理・関連書類の紐付け・当事者間のチャットによるコミュニケーションなどを一元管理できます。

使いやすいプラットフォームの構造が、ホームズクラウドの最大の特徴です。

ホームズクラウドのレイアウト

ホームズクラウド大きく分けて以下の3つの画面で操作します。

- ダッシュボード:タスクの可視化

- チャネル:チャネル( グループ )ごとの契約書管理

- 契約書編集ページ:契約書の作成・編集

権限を振り分けたり紐づけることで、チャットツールのように「 自分自身のタスクを管理する画面 」「 グループ別の管理画面 」「 実際に契約書を編集する画面 」の3画面で操作できます。

リモートワークで電子サインを導入する際には、こうしたマルチなシステムが活躍することでしょう。

料金プラン

固定の料金プランはなく、個別に問い合わせをして見積もりを受けます。また、公式ホームページには以下の料金目安が表示されています。

引用:https://www.holmescloud.com/

料金形態としては契約締結数ごとに契約料がかかり、導入の際に初期費用が発生するとのこと。

月額20万円からの大きな規模感で公表されてはいますが、3万円程度からの小規模なプランの実績もあるようです。気になる方は、まず見積もりをもらいましょう。

また、契約期間は1年契約からとなっているため、長期スパンで導入を検討している人へおすすめです。

Hubble( ハブル )

Hubbleは契約書などの法務ドキュメント業務に特化したサービス。使いやすさにこだわったシンプルで無駄のない設計により、生産性の向上を図っています。

使いやすいポイント

Hubbleは以下のポイントから「 使いやすい 」と評判です。

- Wordで作成・編集できる

- ドキュメントごとに権限付与できる

- テンプレート管理ができる

- チャットサポートで手軽に質問できる

- クラウドサイン・DocuSign・Slack・Chatworkと連携可能

- 有効期限やタスクを一覧で管理

- 導入の際には法務経験者がサポート

- 必要に応じたセュリティ設定が可能

電子契約システムの多くはPDFのみに対応しており、契約書の様式をシステムへ取り込む際に「 WordをPDF化してアップロードする 」という工程が必要です。

Hubbleの場合はWordのままアップロードできるため、こうした手間がかかりません。

また、テンプレート・チャットサポート・タスクの一覧化・他サービスとの連携などが作業効率をグンと高めてくれます。

導入時に経験者によるサポートを受けられる点も魅力。また、二段階認証・IPアドレス制限などのセキュリティを向上させる機能が備わっています。

料金プラン

有料プランは全てアカウント数が100件まで、作成できるドキュメント数が無制限。

無料プランでもアカウント数が3件まで、ドキュメント数が30個までなので、他のサービスに比べて圧倒的に契約できる量が多いです。そのため、まずは無料プランから操作性を確かめることもおすすめです。

また、有料プランは価格が上がるごとに利便性やセキュリティが向上します。プロフェッショナルプランになると、台帳管理・リマインド通知・2回目以降のログイン省略・アクセスできる端末の制限などが可能。

エンタープライズプランはカスタムでの見積もりで、社内体制に合わせて人事データとの連携・API連携などが追加できます。

最適なサービスで効果的に電子サインを導入しよう

今回ご紹介したように、一言で「 電子サイン 」といっても様々なサービス・プランがあります。まずは契約数や必要な機能を把握して、自社に最適なプランを見つけることが重要。

また、業種に特化したサービスを使用したり、紙書類の電子化代行・タスク管理やチャットツールが備わったマルチなシステムを導入しても良いでしょう。

ぜひ本記事を参考にしつつ、自社にマッチしたサービスを見つけてみてくださいね。