2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業が売り上げの減少などの影響を受けています。

中でも影響が大きかったのは中小企業や中堅企業、個人事業主でしょう。

令和2年度の第3次補正予算で「 事業再構築補助金 」が新設され、2021年3月から公募が始まる予定となっています。

今回が初めてとなる事業再構築補助金は不明点などが多く、補助金を申請するのが初めての事業者にとっては難しく感じられるでしょう。

事業再構築補助金の最大補助額は1億円と規模の大きい補助制度になっているため注目も高まっています。

この記事では、要ともなる「 事業再構築補助金の申請について・申請方法 」を中心に、公募が始まる前に準備しておくことを解説していきます。

事業再構築補助金とは?

出典:経済産業省

最初に事業再構築補助金について理解を深めていきましょう。

概要だけでも知っておいたほうが確実に申請時に困りにくくなります。

補助金の目的

事業再構築補助金の目的は1つだけです。

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

出典:経済産業省

経済産業省は事業再構築補助金の目的をこのように発表しています。

特に難しい内容ではありませんが、少し要約しておきます。

・新型コロナの影響を受けている中小企業が対象

・事業の再構築を支援する

この2つになります。

後の項目「 事業再構築補助金の申請条件 」で詳しく解説しますが、新型コロナが原因で売り上げが下がった中小企業を対象とした施策になっています。

また、事業再構築補助金の名称にも入っている通り、「 再構築 」がポイントになると言えるでしょう。

「 今までの運営から違う運営に切り替える補助を出します 」と捉えてもらえると分かりやすくなります。

4つの枠に分かれている

事業再構築補助金は4つの枠に分かれています。

・通常枠

・卒業枠

・グローバルV字回復枠

・特別枠

通常枠が基本的な事業再構築補助金となっています。

他の枠に関しては通常枠の申請条件に加えて、枠それぞれの申請条件が課せられると考えておいてください。

それぞれの枠で補助金の上限や補助率も違ってくるため、自社にあった補助金の枠に申請する必要があります。

また、事業再構築補助金は経費の全額ではなく、決められた補助率を負担するものなので注意が必要です。

事業再構築補助金の申請条件

続いて事業再構築補助金の申請条件を解説していきます。

大きくは4つの枠に分かれていますが、全てに共通する基本の申請条件とそれぞれの枠ごとの申請条件で分けていきます。

基本の申請条件

経済産業省が発表している、基本の申請条件は下記の3つです。

1.売り上げが減っている

申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している。2.事業再構築に取り組む

事業再構築指針に沿った新分野展開、業界転換、事業・業種転換等を行う。3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。

補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。

金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却を足したものをいう

出典:経済産業省

申請条件の要約

経済産業省が発表している申請条件には少し分かりにくい部分もあるため、要約していきます。

①新型コロナの影響で売り上げが例年よりも下がっていること

②新しい事業、関連した別の事業に取り組む

③事業計画書を作成する

簡単には、この3つです。

①に関してですが、直近6ヶ月間のうち任意の3ヶ月間という部分がポイントです。

任意の3ヶ月間は連続している必要はありません。

例えば、申請月が2021年3月だった場合には2020年9月から2021年2月までが対象となります。

この6ヶ月の中から任意で「 9月・11月・2月 」といったように選択することになります。

②は再構築とある通り、新しい事業に取り組む必要があるでしょう。

例えば、飲食店がデリバリー事業を始める場合は再構築にあたります。

③の事業計画書の提出も必須になっています。

「 補助金を使って事業を伸ばす計画がある 」ということを示す必要がある言えるでしょう。

通常枠

| 補助額 | 補助率 | |

| 中小企業(個人事業主) | 100万円〜6,000万円 | 2/3 |

| 中堅企業 | 100万円〜8,000万円 | 1/2 |

通常枠は基本の申請条件を満たせば申し込むことが出来ます。

また、個人事業主も中小企業に含まれるため、事業再構築補助金に申し込めます。

事業再構築補助金は「 最大1億円 」という文言が広がっていますが、通常枠ではなく、「 卒業枠・グローバルV字回復枠 」の2つに限定されたものです。

卒業枠

| 補助額 | 補助率 | |

| 中小企業(個人事業主) | 6,000万円〜1億円 | 2/3 |

卒業枠は400社限定で申し込める事業再構築補助金です。

また、中小企業のみが申し込める枠になっているため、中堅企業は申し込みが出来ません。

①組織の再編

②新規の設備投資

③資本金か従業員の増加

基本の申請条件に加えて、主にこの3つの条件を満たす必要があります。

中小企業から中堅企業を目指す事業者向けの枠になっているため、補助額は6,000万円から1億円と大きくなっています。

会社の規模を大きくする計画が立てられる場合には卒業枠を選ぶと良いでしょう。

グローバルV字回復枠

| 補助額 | 補助率 | |

| 中堅企業 | 8,000万円〜1億円 | 1/2 |

グローバルV字回復枠は中堅企業が100社限定で受けられる事業再構築補助金です。

通常枠とは少し申請条件が変わってきます。

①売り上げ高が15%以上減少している

②3〜5年で付加価値額または従業員数を5.0%以上増加

③グローバル展開を果たす

補助額が通常枠よりも大きくなっているため、このように通常枠と比べると申請条件が厳しくなっています。

枠自体も100社と少なくなっていますが、条件を満たすことが出来るのであれば申し込む価値はあるでしょう。

特別枠

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 5人以下 | 100万円〜500万円 | 中小企業:3/4 中堅企業:2/3 |

| 6〜20人 | 100万円〜1,000万円 | |

| 21人以上 | 100万円〜1,500万円 |

特別枠は緊急事態宣言で影響を受けた事業者向けの事業再構築補助金になっています。

申請条件としては基本の申請条件に加えて下記の条件を満たす必要があります。

令和3年1月〜3月、いずれかの月の売り上げが同月比で30%以上減少している

条件にさえ当てはまれば業種は関係ないとされています。

主に2回目の緊急事態宣言で影響を受けた飲食店が中心であると考えられます。

特別枠は通常枠と比べて補助額が低く設定されていますが、その分、早い入金が予想されるでしょう。

また、特別枠に申し込んだ後に通常枠に申請することも可能になっています。

経済産業省が「 特別枠に申請した事業者は通常枠の採択率が高くなる可能性が高い 」と公式に発表していることも注目されています。

緊急事態宣言で売り上げに影響を受けている場合は、まず特別枠に申し込むのが良いでしょう。

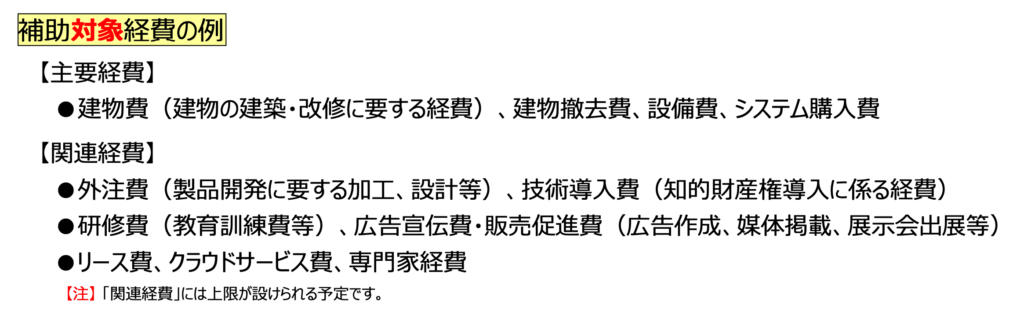

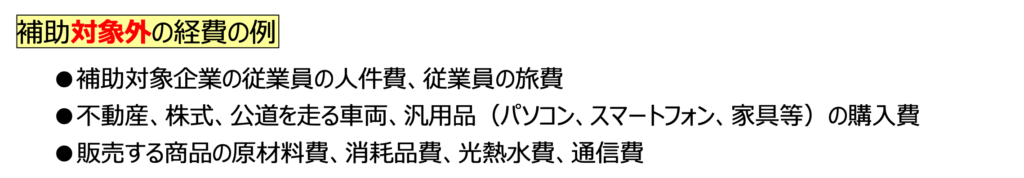

事業再構築補助金の対象経費

事業再構築補助金が使用できる経費にはある程度の決まりがあります。

対象になる経費と対象外の経費の一例を紹介します。

出典:経済産業省

出典:経済産業省

主に事業の再構築に必要なものが経費として認められ、汎用性の高いものは補助の対象外となっていることが分かります。

事業再構築補助金は、あくまで新しい事業の展開や変換に対して補助金を出すものであって、事業を継続するための貸付ではありません。

事業計画書を作成する際の参考にしてみてください。

関連記事:「事業再構築補助金」の支給対象は?

補助金の活用例

「 どのように補助金を活用すれば良いのかわからない 」ということもあると思います。

いくつか補助金の活用例を紹介していきます。

飲食店の場合

新型コロナの感染拡大前であれば普通に実店舗のみで運営していたはずです。

しかし、外出自粛や時短営業の要請で、思うように売り上げが立たなくなった飲食店は多いでしょう。

多くの飲食店が行った施策として「 デリバリー・テイクアウト 」の2つがあります。

例えば、デリバリーの場合であれば専用のシステムを導入したり、新しく機器を購入する必要が出てきます。

他にも、実店舗での営業を停止し、デリバリーとテイクアウトの専門店にするために店舗を改修するなども出来るでしょう。

飲食店が事業再構築補助金を申請する場合には最も現実的な例になります。

関連記事:飲食店こそ使うべき事業再構築補助金

小売業

小売業の場合も飲食店と似た方法が考えられます。

新型コロナの影響を受けて多くの小売店で実店舗での売り上げが下がった代わりに、ECなどのインターネット通販の需要が伸びています。

実店舗と通販の併用やインターネット通販の専売も視野に入ってくるでしょう。

事業再構築補助金の対象経費として「 システム購入費 」があります。

ECサイトを構築し自社の販売サイトや、既存の販売サイトで自社の商品を販売することが可能になります。

また、関連経費( 上限あり )にはなりますが、外注費も一例に入っているため、ECサイトを外注して作成することも可能でしょう。

製造業

今までに作っていた製造品だけではなく、自社の技術を活かして別分野の製造を開始する際に事業再構築補助金を利用することが出来ます。

例えば、新型コロナが流行してからは医療機器など、医療に関わる製品を製造する企業が増えてきました。

世界的に見ても医療機器は足りなくなっています。

新たな収入源を獲得するだけではなく、社会に貢献できるという意味でも意味のある事業再構築補助金の使い方が出来るでしょう。

関連記事:事業再構築補助金の主要経費は建物費!

認定支援機関の探し方

事業再構築補助金を申請するためには、事業計画を立てるための「 認定支援機関 」を探す必要があります。

普段、馴染みのない機関になるため、言葉だけを聞いてしまうと難しく感じるかもしれませんが、個人の税理士事務所やコンサルティング会社が認定されています。

中小企業庁のサイトから各地域ごとに認定支援機関がExcelファイルにまとめられているため、活用しましょう。

→中小企業庁・経営革新等支援機関一覧

事業再構築補助金の申請方法

続いて事業再構築補助金の申請方法について解説していきます。

まだ、正式に公募が始まっていないため、不明点が多いのも事実ですが、判明している箇所もあります。

申請に必要な書類

事業再構築補助金の申請は電子申請のみに限定される予定となています。

・事業計画書

・売り上げの減少が証明できるもの

公募が始まっていないため具体的には判明していませんが、申請条件を満たしていることを証明する書類や、事業計画書は必要になるでしょう。

jGrants(ジェイグランツ)からの電子申請のみ可能

事業再構築補助金の申請は電子申請である「 jGrants(ジェイグランツ) 」からのみ申請が可能です。

この申請方法はすでに決定しているため、窓口などを使った申請はないと考えられます。

現在はコロナ禍で人との接触を避けることが呼びかけられているため、他の申請方法は設置されない可能性が高いでしょう。

事前にgBizID(GビズID)プライムアカウントの取得が必要

jGrantsの利用には「 gBizID(GビズID)プライムアカウント 」の取得が必要になります。

GビズIDは3種類あり、「 プライム・メンバー・エントリー 」が用意されています。

しかし、jGrantsを利用するためには「 プライム 」に登録する必要があるため注意しましょう。

GビスID自体は他の国が運営する補助事業などでも利用できるため、作っておいて損はありません。

必要な設備等を交付前に用意する場合

事業再構築補助金は後払いになっています。

審査があるため、急いで先に必要設備などを購入しないように注意しましょう。

採択されなかった場合のリスク

事業再構築補助金には審査があります。

申請をした事業者全員が補助を受けられるわけではありません。

例えば、「 補助金が確実に出る 」と勘違いして、先に必要設備を購入してしまうのはリスクが高く危険です。

原則として、補助金を使った新規設備や事業への着手は補助金の交付決定後です。

従わずに先に設備投資を行った場合には補助金の対象とならないこともあるため、リスクになってしまうでしょう。

事業再構築補助金の公募が開始され申請、採択されたあとに着手するのが通常の流れです。

事前着手制度を利用する

先ほど、「 新規設備、事業への着手は補助金交付決定後 」と解説しましたが、1つだけ公式な手続きがあります。

「 事前着手制度 」というものですが、事業再構築補助金の公募が開始された後に、事前着手申請を提出し、承認された場合のみ事前の着手でも補助金の対象となります。

ただし、2021年2月15日以降の経費となるため注意しましょう。

また、事前着手申請が承認されても事業再構築補助金が採択されるとは限らないため、リスクはあります。

基本的には、申請してから採択を待っての設備投資が一番リスクもなく、正式な手順になります。

申請代行会社に依頼する場合の選ぶポイント

事業再構築補助金の申請は個人でも可能ですが、実際には難しい項目も多く、認定支援機関とも共同で進めていく必要があります。

事業計画書なども完璧に作り上げられる体制が社内に整っていれば問題なく申請も出来ますが、ほとんどの企業では難しいでしょう。

自社で申請が難しい場合には「 申請代行会社 」に依頼することも1つの選択肢にしてみてください。

ただし、認定支援機関や申請代行企業は多いため、選ぶことも難しくなっていしまいます。

少しでも選びやすくするために、いくつかポイントを解説していきます。

補助金申請の実績

一番に注目するポイントは「 補助金申請の実績 」です。

事業再構築補助金でも多くの申請代行会社が動き始めています。

中でも補助金の申請実績が多い会社はホームページに今までに申請代行した補助金の採択率を表示させているでしょう。

特に申請代行を得意としている会社は今までの補助金の採択率が70%以上と高いことが多くなっています。

また、今回の事業再構築補助金では、採択された後にも事業の進捗を報告する必要があるため、アフターフォローも兼ねて行える代行会社が望ましいでしょう。

関連記事:[速報]事業再構築補助金の採択率は?

金融機関からの借入に強い

事業再構築補助金は新型コロナの影響を受けている企業が対象です。

補助額が最大で1億円と大きくなっていますが、補助されるのは全額ではありません。

つまり、ある程度の金額は自社で負担する必要があります。

また、補助金が振り込まれるまで早くても数ヶ月はかかる見込みになっているため、新規設備や事業にかかる経費は一旦、自社で立て替える必要があります。

必然的に金融機関から借入をすることが前提となるでしょう。

金融機関からの借入に強い代行会社であれば、必要経費の借入もスムーズに行えるため、選ぶ際のポイントになってきます。

手数料

申請代行会社に申請を依頼した場合には手数料が、かかることになります。

会社により異なりますが、手数料の支払い方法には大きく分けて2種類あります。

・成果報酬

・着手金と成果報酬の2回に分ける

主にこの2種類のどちらかになるでしょう。

申請する側からすると成果報酬のみが望ましいですが、申請代行会社からすれば、不採択になった場合でも仕事をすることになるため、最低限の報酬は確保しておきたいところです。

どちらの手数料が正しいということはありませんが、着手金の支払いが難しい場合には、前者の成果報酬のみの代行会社を探すほうが良いでしょう。

ただし、手数料が安いから良い会社というわけではないため、他のポイントも判断材料にしつつ慎重に選ぶ必要があります。

※申請書の作成や送付を有償で行うことは行政書士のみ認められています

事業再構築補助金の公募は2021年3月から始まる予定

事業再構築補助金の公募は2021年3月から始まる予定になっています。( 3月11日時点で未決定 )

この情報は経済産業省が公式に発表している内容ですが、現時点では公募が始まっていないため、多少ずれる可能性はあります。

しかし、新型コロナや緊急事態宣言で影響を受けている事業者向けの補助金になるため、数ヶ月遅れるということはないでしょう。

事前に準備が可能なこと

まだ、事業再構築補助金の公募は始まっていませんが、事前に準備が出来ることもあります。

特に今回の補助金は売り上げの比較や事業計画書の提出が必要になるため、準備が必要です。

gBizID( GビズID )プライムアカウントの準備

最初にjGrantsで電子申請するための準備をしておきましょう。

GビズIDについては説明しましたが、取得に少し時間がかかります。

公式でも「 GビズIDの発行には2〜3週間かかる 」とされています。

公募が始まってからアカウントの取得を始めると1ヶ月ほど遅れることになりかねません。

GビズIDの取得は事業再構築補助金の公募が始まる前から取得できるため、先にアカウントの準備をしておきましょう。

事業計画の作成準備

事業計画書は代行会社や認定支援機関に作成を丸投げすることは出来ません。

・どのような新規事業を始めるのか

・具体的に必要になる設備

・収益化の計画

・再構築する必要性

あくまで例えですが、上記のような項目は自社内で確認しておく必要があるでしょう。

ある程度の内容が出来ていれば、代行会社や認定支援機関と相談に入った場合でもスムーズに事業計画書を作成することが出来ます。

認定支援機関との相談

事業再構築補助金の申請は自社のみで完結することは難しいでしょう。

基本的には代行会社や認定支援機関と相談しながら事業計画書なども作成していくことになります。

特に認定支援機関は多くの税理士事務所などが認定されているため、一覧表から簡単に探すことが出来ます。

先に認定支援機関に事業再構築補助金の申請をしたい旨を伝えておけば事前に準備を進めることが出来るでしょう。

【まとめ】事業再構築補助金は早めの申請がおすすめ

今回は「 事業再構築補助金の申請について・申請方法 」を中心に解説していきました。

初めて実施される補助金ということもあり、不明点もありますが、予定通りであれば2021年3月に公募が始まります。

公募が近づくにつれて経済産業省からも詳細な情報が発表されてきているため、準備を始めている事業者も多いでしょう。

公募自体は令和4年まで数回にわたって行われるため、焦る必要はありません。

しかし、通常枠以外は社数が限られていることもあるため、申請する予定があるのであれば事前準備を進めておいたほうがスムーズです。

特にGビズIDは発行に時間がかかるため、早めの取得をおすすめします。

新型コロナの影響で運営方法を変えなくてはならない企業も増えてきているため、事業再構築補助金をうまく利用していきましょう。