昨今、企業やビジネスの現場でデジタルトランスフォーメーション( DX )という言葉が注目を集めています。DXを推進し、AIなどのデジタル技術を活用して業務の効率化や生産性、企業の新たな価値を向上することは、これからのデジタル時代を生き残っていくために重要であることが認識されてきたためです。

2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一部の業務を自動化できるITツールを導入するなど、本格的にDXに取り組みはじめた企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、デジタルトランスフォーメーション( DX )の基礎情報だけでなく、事前に知っておくべきDX推進のポイントや課題について解説していきます。

また、企業のDX推進に役立つガイドラインや助成金についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

デジタルトランスフォーメーション( DX )とは?

デジタルトランスフォーメーション( DX )とは、2004年にスウェーデンの大学教授が提唱した「 ITテクノロジーが、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させていくこと 」という概念です。

そしてDXを推進する企業の目的は、「 AIなどのデジタル技術を活用し、商品や業務、ビジネスモデルに変革を起こして競合との競争に勝てるようにするため 」になります。

また、DXは経済活動だけに留まらず、社風や文化、制度など組織全体で変革を進め、「 企業そのものを変化させる 」ということを目指した取り組みになります。

デジタルトランスフォーメーション( DX )の定義

DXの重要性が日本でも注目されるようになり、行政による推進事業も存在します。事業の中心となっている経済産業省では、DXについて以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

この経済省が唱える定義は、積極的にデジタル化を進め、既存システム・組織体制を包括的に変化させることを意味しており、「 日本のDXの遅れを取り戻そう!」というようなデジタル時代に伴うメッセージ性が感じられます。

ちなみに、DXの定義は文脈によって変化します。

ここが、皆さんがDXについて情報を集めている中で「 結局DXの考え方って何・・・? 」と混乱するポイントではないでしょうか。

例えば、先ほど紹介したスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した「 ITテクノロジーが、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させていくこと 」という概念は、最も広義のDXを意味しています。

また、企業や経営者がビジネス的にDXを考える場合は、「 デジタル化を手段としてAIなどのITツールを取り入れ、企業やビジネスモデルそのものを変革させる 」という概念が浸透しています。これは0から1を創り出すような破壊的イノベーションを意味しており、企業が目指すべき最終目的であると言えます。

このように、一言で「 デジタルトランスフォーメーション( DX )」といってもその定義はさまざまであることをまず覚えておきましょう。

本記事では、ビジネス・企業目線でのDXについて解説していきます。

関連記事:DXの意味や事例、現状と課題、導入方法まで徹底解説

DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

また、DXの過程を解説する上で、「 デジタイゼーション 」と「 デジタライゼーション 」という存在が重要となります。

これら2つはDXと混同されやすい単語ですが、ぞれぞれ意味が異なります。まずデジタイゼーションとデジタライゼーションの2つで比較した時に、「 デジタル化する範囲 」に大きな違いがあります。

| ・デジタイゼーション … 一部のみがデジタル化すること ・デジタライゼーション … 全体がデジタル化すること |

具体的には、デジタル技術の発展によってレコードからCDが主流になったなどの「 ツールの電子化 」をデジタイゼーションと言います。

一方、スマートフォンの普及やネット回線の発展で音楽のダウンロード販売が主流になったことをデジタライゼーションと呼びます。これは、「 新たな仕組みやサービスが生まれること 」を指しています。

そして今ではSpotifyなど音楽のサブスクリプションサービスが誕生しましたが、これは従来のように曲を購入するのではなく、月額料金を支払うことで無制限で音楽を楽しむことができるという「 デジタル技術で社会全体に革命を起こした 」DXの実現例だと言えます。

ここまででデジタイゼーションとデジタライゼーション、そしてDXという単語の違いは理解できましたでしょうか?

皆さんがもう少しDXのイメージを膨らませるよう、次はDX推進の成功事例をいくつか紹介したいと思います。

DX推進の事例

すでに74%の日本企業がDXに着手しているというデータが2020年電通デジタルの調査で発表されており、大手銀行や大手メーカーだけでなく、さまざまな業界でDX推進が行われていることが分かります。

いくつか代表的な事例を紹介します。

| 業種( 企業名 ) | 具体的な事例 |

| 銀行( 三井住友銀行 ) | お客様の声をテキスト含意認識技術で自動分析 |

| 飲料メーカー( 日本コカ・コーラ ) | スマート自動販売機化とアプリでポイントシステム導入 |

| 百貨店( 三越伊勢丹ホールディングス ) | AIがオンライン上でお客様の要望に沿った商品を提案 |

| フリマアプリ( メルカリ ) | ユーザー同士が直接商品を売買できる場を提供 |

| DVDレンタル会社( Netflix ) | いつ何度でも観られるストリーミング配信サービスを提供 |

三井住友銀行の例に関してはDX推進で実現できた業務の効率化とも言えますが、これまでお客様の声を分析するために多くの人件費と時間がかかっていたところ、AIのテキスト認識で分類できるシステムを構築したことで、データ化と分析を自動で行えるようになったため、大幅な人件費と労働時間の削減に成功しました。

三越伊勢丹ホールディングスの例では、実店舗で受けられるサービスと同様のものがオンライン上で体験可能となり、「 オンラインとオフラインを上手く融合した、どちらでも顧客が最高の体験をできる場 」を実現させたと言えます。

これらの事例は業界問わず導入できる可能性がありますので、参考にしてみると良いでしょう。

関連記事 : DXの7つの成功事例を紹介!|ライザップやマイクロソフトも

今、なぜDX推進が求められているのか

世界と比較するとDX推進に遅れをとっているように思える日本ですが、日本企業の74%がDXに着手していると説明したように、国内でもデジタル変革が必要であるという雰囲気は出てきています。

では、なぜこの数年でDXに対する注目が急激に高まったのでしょうか。

その理由となる、「 社会や人々を取り巻く3つの変化 」について解説します。

理由1: スマホによる人々の消費行動の変化

DX推進が必要な理由の1つ目は、スマートフォンの存在です。今日、スマホは私たちの生活になくてはならないものとなっており、それに伴い消費行動も大きく変化してきています。欲しいものがある場合には店舗までわざわざ行かなくてもオンライン上で簡単に購入できますし、その他にも調べものをしたり、問い合わせをしたりと、あらゆる物事がスマホ中心となり、スマホで完結できる時代になりました。

そしてスマホ中心の生活になったということは、私たちの行動が全てスマホに紐づき、データがクラウドへ送信されているということです。企業はDXを推進しITツールを導入することで、大量のデータを活用できることになります。

今後、競合他社に勝つためにはデータの存在が非常に重要になるとされており、スマホ中心となったユーザーの消費行動に対応するためにも、企業にとってDX推進は不可欠になります。

理由2:従来のビジネスモデルの破壊が起こっている

インターネットが普及した影響で、ビジネスを取り巻く環境はここ20年で物凄いスピードで変化してきています。時代に合わせてデジタルな環境を整えている企業と、対応できていない企業とでこれから競争力に大きな差が出ることは明白です。これからのデジタル時代を生き抜いていくためには、「 新たな価値あるビジネス 」を生み出すことが求められます。

昨今デジタル化による従来のビジネスモデルの破壊( ディスラプション )はあらゆる業界で起こっており、タクシー業界では、Uberなど一般の運転手のデータを集約したサイドシェアサービスが代表例です。また、ホテル業界では一般家庭の空き部屋に泊まることができる民泊仲介サイトAirbnb( エアビーアンドビー )がそれぞれ変革をもたらし、顧客体験を向上させました。

この5年、10年でデジタル変革によって既存のビジネスモデルは崩れてきています。これからの時代で生き残っていくためにはDXで「 ビジネスモデルの根本的な転換 」を行い、競争力、収益性、顧客体験の面で優位性を保てるようにしましょう。

理由3:ニューノーマル「 withコロナの時代 」への対応

2020年以降、新型コロナウイルスの感染予防やBCP( 事業継続 )対策を理由に、働き方においても多くの変化が見られました。多くの企業でテレワークが推進されるようになり、働く場所や時間の変化だけでなく、マネージメントや人事評価、コミュニケーションの仕方にまでその影響は及んでいます。

しかし実際に、テレワークで交通費が必要なくなったことによるコスト削減や、Zoomを利用したミーティングでの業務効率化を実感した企業は多いのではないでしょうか。

今後、こうしたwithコロナの時代の働き方や組織には、データを一元管理するシステムの構築や、業務のプロセスを見直してデジタル化することが求められることになると思います。そのためにはDXを推進し、ITの力をフルに活用して組織を変革させていくことが重要になります。

事前に知っておくべきDX推進の3つのポイント

withコロナの時代が到来したことによって、組織やサービスのデジタル化に走る日本企業が増えています。しかし、「 DXとは具体的にどのような取り組みをすればいいの? 」などという疑問を抱いている方もまだまだ多いと思います。

ここではDX推進をするにあたり、事前に押さえておいていただきたい3つのポイントを紹介します。

ポイント1:エンジニアに依存しない「 日本型 DX 」を目指す

日本型 DXとは、「 業務プロセスを変革してDXを企業文化として定着させる手法 」のことを意味しています。つまりこの日本型DXの本質は、「 エンジニア依存からの脱却 」にあります。

その背景として、日本では少子高齢化社会に比例してエンジニアの数が減少傾向にあるだけでなく、急速なデジタル化の影響でエンジニアの需要に対して供給が追いついていない状況があります。その結果、社内にプログラミングやITに関する知識を持つスタッフが在籍していないケースも多く、DXを推進したいと思っていても行動に移せていない企業も少なくありません。

よって、国内企業がDX推進をする場合には、エンジニアに依存しない日本型 DXを目指すことが理想です。

日本型 DXでは、今までの日本企業でよくみられる煩雑化した大規模なシステムを使用することはありません。インターネットを経由したクラウドベースの汎用システムや、ノーコード/ローコード( コードを書かずにアプリケーションを開発する方法 )で開発したITシステムを活用してDX推進をすることで、エンジニアでない私たちでもIT運用を継続していくことが可能になるのです。

従来の業務改善で行われていたようなシステムによる業務代替や業務プロセス自体をシステムに合わせる「 システムアプローチ 」ではなく、ITソリューションを活用して業務プロセス自体を変革していく「 現場アプローチ 」で進めていきましょう。

ポイント2:DX推進における優先順位を理解し、RPAを導入する

先ほど紹介した日本型DXは以下のステップで進めることができます。

| ステップ1:ガイドラインを策定する ステップ2:DX専門部署やプロジェクトを立ち上げる ステップ3:ガイドラインに沿ってロードマップや目標・KPI・人材育成計画などを策定する ステップ4:DXの推進計画とその方法を全社員に共有する |

実際にDX推進プロジェクトが動きはじめたら、現場スタッフと連携しながら「 ITソリューションに任せる業務 」と「 人が働く業務 」の2つの業務を行い、業務設計の最適化を目指していきます。

ITソリューションに任せるとはどういうことかというと、事務系の職種につく社員が行うパソコン操作をソフトウェアのロボットに記録させるシステム「 RPA( Robotic Process Automation )」を利用することで、デスクワークを効率化・自動化することができます。RPAは人事給与や経費精算などで役立ちます。

どんな会社でも、大きな施策に一斉に取り組むのは難しいです。スモールスタートとして、こうしたエンジニアに依存しないITツールを活用した施策を一部の業務に絞って進めることをおすすめします。

そして一部の業務や部署でDX推進に何かしらの良い効果が現れはじめたら、別の部署や業務へも少しずつ広げていきましょう。

ポイント3:経営トップがDXのビジョンを示し社内全体を巻き込む

DXを推進していく中で重要なのが、「 経営トップが自らDXのビジョンを掲げること 」です。

経営陣から担当者へ丸投げしてしまうケースが本当によく見られるのですが、この場合社内の一部でDXへの取り組みが活性化するだけで、全社的には波及しません。これはDXに失敗する大きな要因になります。

まずは経営トップが自ら経営課題を洗い出して、DXで実現したい目的を明確化しましょう。

また、作成するガイドラインには以下のような項目も盛り込むようにしてください。

| 【 ガイドラインに必要な項目 】 ・経営トップのビジョン ・DX推進で実現したい目標 ・経営戦略におけるDX推進のプライオリティ ・ITツール導入/システム開発などの検討体制 ・事業部間の推進体制 ・評価やガバナンスの仕組み |

DXは、社員の誰か1人が努力したからといって成功するような簡単なものではありません。

DXを成功させるポイントのひとつは、経営層がリーダーシップを発揮しDXを全社的に関わりのある経営戦略として位置づけることです。DX推進の結果をはっきりと出すためにも、関係者同士の団結を促して活動していきましょう。

DX推進で企業が取り組むべき3つの課題

ここでは、先ほどのDX推進の3つのポイントを押さえた上で実現するために取り組む必要がある「 3つの課題 」についてご紹介します。

課題1:目標を決め、具体的な施策や経営戦略を提示する

DXを成功させる方法として、経営トップが社内全体を巻き込んでいく姿勢が重要になると前述しました。その際、「 DXでどのような価値を創造し、どのようにビジネスを変革させていくのか 」「 DX推進のための人材や予算の割り当てはどうなるのか 」等という経営者や幹部による具体的な施策や経営戦略をしっかりと提示する必要があります。

というのも、DXの推進は長期間に伴う取り組みが必要です。数年がかりのプロジェクトになることを見据えて進めていくことになるため、全社で協力しDXの推進をしていくことが重要になるからです。

明確な目標のないままDXを推進した場合、実現できるものはおそらく既存業務のデジタル化程度ではないでしょうか。これではデジタイゼーション( 一部のデジタル化 )止まりとなってしまい、DX成功時とは程遠い結果に終わります。

そうならないためにも、例えばAIを導入する場合、「 何かしらの業務を効率化しよう 」などの漠然としたイメージではなく「 AIの導入によって何を実現したいのか 」という具体的な目標を定めることが必要です。ゴールをどこに置くのかを明確にし、具体的な経営戦略を練りましょう。

関連記事 : DXにAIを活用!背景・事例・推進ポイントも紹介

課題2:一貫性のあるシステムへ移行させる

長年運用された複雑な社内システムはDX推進の妨げになります。企業によっては部門ごとに個別で最適化したシステムを利用しているケースも多いですが、こうした例はDXをしようにもデータの活用や連携が困難です。

それに今は特に何の問題がないように思えていても、このまま放っておくとシステム構築に関わった人が次第に社内からいなくなっていき、「 内部構造や動作原理がどうなっているのか分からない 」というブラックボックス化したシステムにもなりかねません。そうなると、不具合の原因に時間がかかったり、解決できないなどの問題が発生します。

そのようなシステムを上からカスタマイズしてもどんどん自分たちの首を絞めるだけですので、DXする際には業務プロセスを見直すだけでなく、新たなシステムへ移行させましょう。システム障害が発生した場合に迅速な対応ができるだけでなく、システム運用のコストもぐんと抑えることができます。

DXを成功させるポイントとしては、全体を俯瞰して一貫性を持ったシステムへ移行することです。各部署で一貫性を持ったシステムを運用できれば、全社を通してデータを活用できるようになり、DX推進にも大きく役立ちます。DX推進のメリットである「 企業の競争力の強化 」も期待できるので、ぜひ実行しましょう。

関連記事 : DXでビジネスに変革をもたらす|そのために必要な事とは?

課題3:DXを推進できるIT人材の確保と育成を行う

日本型DXでエンジニアに依存せず業務のデジタル化を進められた場合でも、「 デジタル化を手段としてAIなどのITツールを取り入れ、企業やビジネスモデルそのものを変革させる 」というビジネス観点でのDXを最終的に実現するにはDXに精通したIT人材の確保と育成は避けて通れません。

需要に対してIT人材が少ないという話をしましたが、実際、多くの日本企業がシステム開発の大半で外部のIT企業に依存しているのが現状です。

もちろん上手くDXを推進していくために外部の協力を得ながら進めている大手企業もあります。しかしIT人材を内製化できていない場合、たとえ新しいアイデアを思いついたとしても他社にシステム開発を任せている状態ではスピード感を持って反映させることはできません。

DX推進の成果で生まれる新サービスを早い段階で市場投入するためにも、IT人材の確保は重要です。自社でIT人材を確保することに加え、予算を割いて育成することがDX推進における大きな課題となります。

関連記事 : DX人材に求められるスキルと6つの職種

経済産業省の「 DX推進ガイドライン 」を参考にしよう

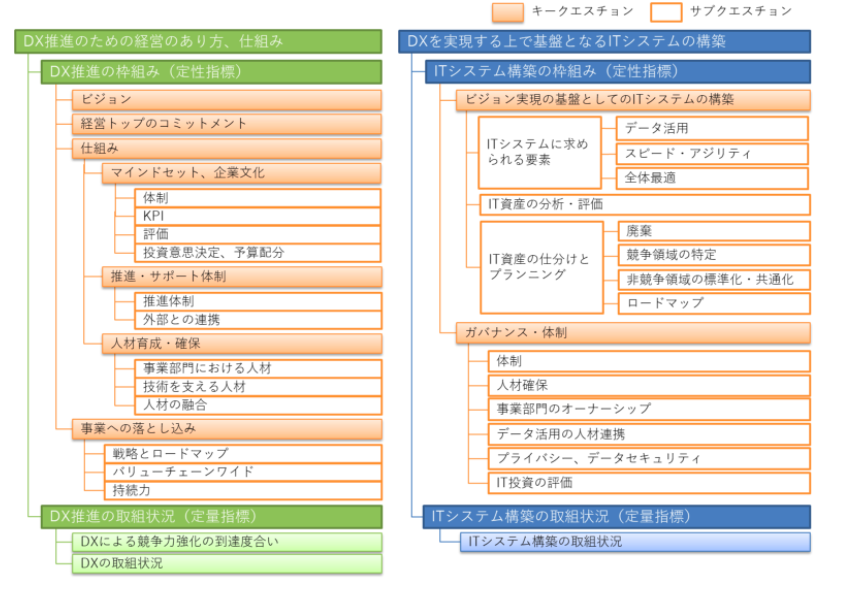

経済産業省は、DXの実現やその基盤となるITシステムの構築を行っていく上で経営者が押さえるべき事項を明確にするため、そして取締役会や株主がDXの取組をチェックできるようにすることを目的として、2018年に「 デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン( DX推進ガイドライン )」を策定しました。

関連記事 : DX銘柄|経済産業省が選出するポイントと注目企業を紹介

このガイドラインでは、以下内容の2部構成でDXの進め方を紹介しています。

| ・DX推進のための経営の在り方、仕組み ・DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築 |

ポイントは、ITシステムを構築する前提として、経営の在り方や仕組みについて書かれている点です。

DXは、単に個々の現場がITツールを導入するのではなく、「 経営の視点のゴールを設定し、それを満たすためのITシステムの構築をしていくこと 」であることが分かりますよね。

内容は多岐にわたるため詳しくはご自身でチェックしていただければと思いますが、ここではその概要について簡単に紹介したいと思います。

(1)DX推進のための経営の在り方、仕組み

経済産業省の「 DX推進ガイドライン 」の「 DX推進のための経営の在り方、仕組み 」では、以下の5項目について記されています。

|

これらの内容をそれぞれ見ると、いかに経営者に「 デジタル技術を活用しどのような価値を創出していくのかを明確にすること 」が求められるかが分かります。

繰り返しになりますが、DXを上手く推進するためには

・DXの重要性を理解し、明確なビジョンに基づき意思決定をする

・DX推進のための人材や予算の割り当てを決める

という部分を経営幹部が忠実に行い、DXの導入を率先して取り組んでいくことが非常に重要になります。

DXを失敗に終わらせないためにも、経営陣はこのガイドラインをよく読むようにしてくださいね。

(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

次に、経済産業省「 DX推進ガイドライン 」の後半「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」では、以下の6項目について記されています。

|

DXを実現する上で、ITシステムの整備はなくてはならないものであります。社内のデータやデジタル技術を業務やビジネスに有効活用するためです。

自社でのシステム構築が難しい場合に販売会社と組んで一緒に詳細を作っていくとしても、要件定義の丸投げはせず、自分たちユーザー企業が確定するようにしましょう。

また、その後長期的にデータを有効活用していくためには、現状のシステムを分析・評価した上で、設計等ができるIT人材の雇用と育成が重要です。

DXの推進は部門ごとの縦割りに縛られず、全社的に一致団結して動くことができるかどうかもカギになります。

関連記事 : 企業がすべきDX推進のための「 IT化 」

企業がDXの推進レベルを自己診断できる?「 DX推進指標 」

経済産業省では先ほどのガイドラインだけでなく、経営者や社内の関係者が現在の状態や問題に対する認識を共有し、DX推進のアクションにつなげるための知見を与える評価基準として、「 DX推進指標 」を策定しています。

定性指標はガイドラインにて「 DX推進のための経営の在り方、仕組み 」と「 DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築 」に大きく分けられています。さらに、35項目に分類されているため経営層、各部門ごとに回答していくことで、企業自身でDXの推進レベルが自己診断することができます。

画像出典元:産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進

新型コロナウイルスの影響もあり、データやデジタル技術を活用してこれまでにないビジネスモデルを展開する企業が増加し、あらゆる産業において変革が起きつつあります。そのような中、各企業は競争力を維持・強化するためにも、DXをスピーディーに進めていくことが急務となっています。

しかしながら、多くの企業においてDX推進が行われているにも関わらず、実際にビジネスの変革にはつながっていないというのが現状です。

「 自社がどこまでDXを進められているか曖昧・・・ 」「 何から始めればよいか分からない・・・ 」という方は、ぜひ経済産業省のサイトへ訪れてみてくださいね。

現在の日本企業が直面している課題を解決するために押さえるべき事項を基に、企業のDX度を客観的に6段階に分けて診断することができます。

自己診断結果を提出するとベンチマークを策定してもらえる

DX推進の自己診断結果が出たら、中立組織であるIPA( 独立行政法人情報処理推進機構 )に提出することもおすすめです。IPAが収集したデータに基づいて各社の診断結果を総合的に分析し、診断結果と全体データとの比較ができる「 ベンチマーク 」を作成してもらうことが可能です。

企業はこのベンチマークのおかげで、「 自社と他社にはどのような差があるのか 」「 次にとるべきアクションは何か 」について理解を深めるキッカケとなるはずです。

自己診断結果はIPAの「 DX推進指標自己診断結果入力サイト 」から提出できますよ。

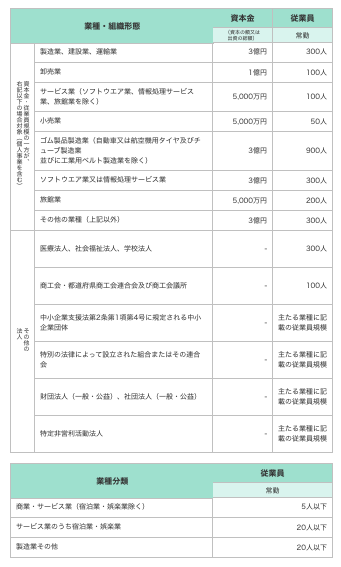

DX推進に役立つ助成金「 IT導入補助金 」とは?

皆さんは「 IT導入補助金 」というものを知っていますか?

IT導入補助金とは、「 DXを推進するために国から交付される補助金 」のことです。

この助成金には中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際の経費を一部補助し、導入したツールで業務の生産性を上げてもらうという狙いがあり、DX推進を考えている企業にとっては利用しない手はありません。

IT導入補助金を利用し、デスクワークを効率化させるITツールや、情報を一元管理するクラウドシステムを導入してみてはいかがでしょうか。

補助対象になる事業者

IT導入補助金の補助対象者は、以下の要件を満たす事業に限ります。

・日本国内で実施される事業であること

・IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業であること

・中小企業/小規模事業者などであること

企業規模の具体的な内容は、以下の表を参考にしてください。

画像出典元:IT導入補助金2020 補助対象について

このほかにもいくつか細かい条件がありますので、詳しくは「 IT導入補助金2020 補助対象について 」をご参照ください。

「 IT導入補助金2021(仮称)の新特別枠 」について

2020年度は予定されていた交付申請の受付をすでに終了していますが、今年の1月下旬から2月上旬に実施された経済産業省関係の「 令和2年度3次補正予算案・令和3年度当初予算案の説明会( オンライン開催 )」では「 IT導入補助金2021(仮称)の新特別枠 」について、特別枠を以下のとおり見直すと発表されました。

新型コロナウイルス感染症が事業環境に大きな影響を及ぼし変革を余儀なくしていることから、「 事業の非対面化・非接触型への転換 」を手助けするようなツール導入を支援することが目的です。

新特別枠類型① 連携類型(仮称)

補助額:30万円~450万円、補助率:2/3

条件1. 導入するITツールが非対面・非接触に資するものであること

条件2. 業務プロセスが2プロセス以上含まれるITツールを導入すること

条件3. 導入したITツールが業務プロセス間において連携し、業務上の情報の共有が行われることで、複数の業務工程が広範囲に非対面化、DX化されること

新特別枠類型② テレワーク類型(仮称)

補助額30万円~150万円、補助率2/3

条件1. 導入するITツールが非対面・非接触に資するものであること

条件2. 業務プロセスが2プロセス以上含まれるITツールを導入すること

条件3. 導入するITツールがクラウドに対応していること

IT導入補助金を利用したツール導入事例

事例1:勤怠管理を手作業で行っており、転記ミスやタイムカードの集計作業にかかる時間が課題だった

→ 人事管理・給与システムを導入。タイムカードと給与システムが連携することで業務時間とミスを削減

事例2:受発注の管理をエクセルにより手入力で行っていたが、頻繁な修正対応等に膨大な手間を取られていた

→ RPAツールを導入。PCで行う固定業務をツールで自動化。業務時間の短縮を実現した

事例3:「 長年の勘 」に頼った仕入れや売上げの推移予測から脱却を図りたい

→ 販売管理システムを導入。需給予測・採算管理がIT化されたことで業務の分担・引き継ぎが可能に。また売上もUPした

参考:経済産業局説明会における「 IT導入補助金2021(仮称)の新特別枠 」解説

まとめ

いかがでしたでしょうか。2021年現在、日々ビジネスを取り巻く環境は変化しており、さまざまな業界で多くの企業が生き残りを賭けてDXを推進しています。

DX実現は社内一部だけで成し遂げられるものでは決してありません。経営トップから現場まで、部門を越えて企業が一丸となり推し進めることが必要です。DX実現にはかなりの時間や体力が必要になりますが、DX推進の過程が業務の効率化につながるなど、企業にとってのメリットは多くあります。

すでにDXに取り組んでいて途中で壁にぶつかってしまったという方は、産業省の「 DX推進指標 自己診断 」を行ってみてくださいね。きっと次のステップが見えてくるはずです。

これからの方は、IT導入補助金の対象になるかどうかをチェックして、なるべく早い段階でDXをスタートさせ、競合他社よりも高い顧客体験を提供できる企業を目指しましょう。