もともと日本企業のデジタル化は進み始めていましたが、2020年の新型コロナ感染拡大からは、テレワークの導入など、さらにデジタル化を加速させる必要が出てきました。

しかし、企業としての余力が多くない場合には経費もかかってしまうデジタル化はなかなか進めることができないでしょう。

そんな時に利用したいのが「 デジタル化応援隊事業 」です。

デジタル化応援隊事業は経済産業省が行なっている取り組みで、費用的にもデジタル化が難しかった中小企業や小規模事業者へ向けた施策となっています。

利用することで企業としてのデジタル化を大きく進めることができるでしょう。

今回の記事では、デジタル化応援隊事業について詳しく解説していきます。

デジタル化応援隊事業とは

デジタル化応援隊事業は経済産業省が行なっている施策で、新型コロナの影響を受け、テレワーク促進のためのデジタル化を支援しています。

結果ととしては補助金のような形になってはいますが、補助金や給付金とはシステムが大きく異なるため、詳しく解説していきます。

新型コロナの影響によるデジタル化の推進

まず、デジタル化応援隊事業は新型コロナの感染拡大による外出の自粛を向上させ、感染を抑えるために用意された施策です。

国は企業に対してテレワークを推奨していますが、中小企業などは急に方向性を大きく変えることは難しいでしょう。

特に、今までオフィスでしか仕事をしてこなかった企業にとって、テレワークへの移行は難しいものです。そこでデジタル化を推進していくためにデジタル化応援隊事業が用意されました。

今までにはなかったような取り組みになるため、少し分かりづらく感じるかもしれませんが、実際にはとても画期的なシステムになっています。

順を追って確認していきましょう。

IT専門家と中小企業・小規模事業者のマッチング事業

デジタル化応援隊事業の基本となる形は「 IT専門家と企業のマッチング 」です。経済産業省が専門家を用意して企業に派遣するわけではなく、IT専門家の募集とデジタル化を行いたい事業者の両方を募っています。

企業は個別にIT専門家に依頼するよりも費用を抑えることができ、IT専門家も自分で仕事を探すよりも容易になるため、画期的な取り組みと言えるでしょう。

公式サイトでは、「 ITを活用したい企業 」と「 IT専門家 」で分けて募集ページが用意されているため、簡単に登録が可能になっています。

料金は時間制

デジタル化を行う上で一番気になるのは料金でしょう。デジタル化応援隊事業の料金は固定ではなく、時間制になっています。

後述しますが、料金の一部は事務局から謝金という形でIT専門家に支払われるため、企業側は謝金を除いた料金を負担します。

企業は時間あたり最低500円の実費支払いが必要になるため、最低額を割っての契約はできません。

あくまで最低額であり、IT専門家のスキルによっては金額が上がることも考えられます。しかし、基本的には固定報酬などではなく、時間制での契約となります。

デジタル化応援隊事業の対象者

デジタル化応援隊事業の対象者に難しい縛りはありません。対象者と対象となる業務を確認していきましょう。

中小企業・小規模事業者

対象となる事業者は「 中小企業・小規模事業者 」です。2つだけのように見えますが、実際には中小企業法で定められている事業者が対象となります。

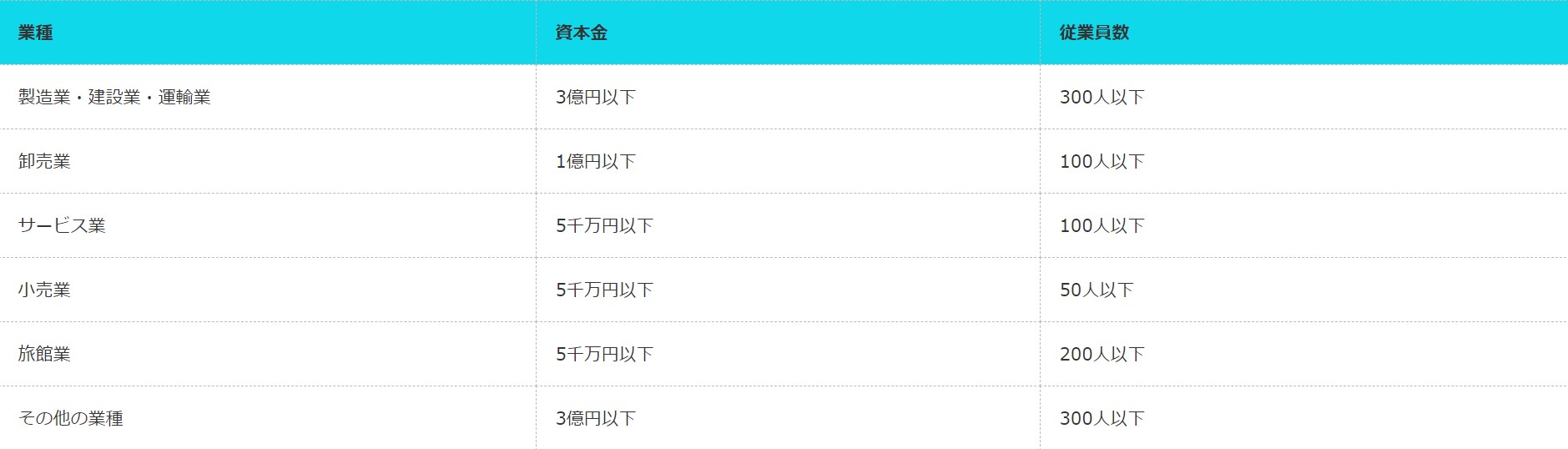

つまり、個人事業主も対象となり、考えられているよりも多くの事業者が申し込みの対象ということになるでしょう。基本的には資本金と従業員数によって中小企業かどうかを判断されますが、かなり大きい規模の企業でなければ問題はありません。

実質的に大企業が経営しているような中小企業や小規模事業者は対象にならないため注意しましょう。あくまで単体で事業を行なっている中小企業が対象になります。

中小企業、小規模事業者の定義は下記の表を参考にしてみてください。

【 中小企業 】 【 小規模事業者 】

【 小規模事業者 】

対象となる業務内容

デジタル化応援隊事業の対象となる業務は大きく分けて次の通りです。

・デジタル化課題の分析と把握、検討

・IT導入に向けた支援

基本的にはITに関わる内容は全般対象となるため、幅広い業務内容が対象となるでしょう。ただし、物として残るようなコンテンツの制作やデザインなどは対象外となります。

デジタル化応援隊事業の補助金(謝金)

デジタル化応援隊で最も重要になってくるのが補助金でしょう。実際には謝金という形でIT専門家に支払われるため、依頼する事業者には大きく関わりがないように見えますが、内容は把握しておく必要があります。

時間単価や依頼する内容は依頼者とIT専門家で決めることになります。

時間単価に対して最大3,500円の補助

補助額としては1時間あたり3,500円が上限となっています。例えば、時間単価が4,000円でも1万円でも補助は3,500円が上限となるため、依頼者である事業者の負担額が変わることになります。

デジタル化応援隊事業は割合ではなく、時間単価の上限額が決まっているため、ある程度の基準を自社で設けておかないと想像よりも高額になる可能性があるでしょう。

最低500円以上の実費負担が必要

デジタル化応援隊事業は全額の補助ではなく、あくまで一部の補助になります。依頼する企業は時間単価として最低500円の負担が必要となります。

この金額は固定ではなく、最低の負担額になるため注意しましょう。依頼する時間単価によって負担額は変化し、500円よりも高くなる可能性が十分にあります。

時間単価の例をあげると上記のようになります。

補助額は3,500円が最大にはなりますが、依頼者の負担額も最低で500円と決められているため、時間単価が変動すれば負担額も変動します。

つまり時間単価が4,000円までなら依頼者の負担額は変わらず、4,000円を超えてくれば負担額が大きくなっていくと考えてもらえれば良いでしょう。

デジタル化応援隊事業を利用するメリット

デジタル化応援隊事業はデジタル化やテレワークを進めたい企業であれば利用すべき制度です。中でもメリットになる部分を解説していきます。

IT専門家とデジタル化を進められる

一番のメリットはITの専門家とデジタル化が進められる部分でしょう。一口にデジタル化と言っても様々ですが、最近では新型コロナによる影響で必要になったテレワークが主流になると思います。

テレワークは企業ごとにすべきことが違い、自社だけで完結させることは難しいものです。ITの専門家と進めれば必要なことや、不明点が出ても的確なアドバイスを受けることができるでしょう。

費用を抑えられる

デジタル化を行う場合に専門家に依頼すると、数十万から数百万円のコンサルティング費用がかかることになります。しかし、デジタル化応援隊事業を上手く活用すれば、低い金額でも十分なサービスを受けることができるでしょう。

ただし、あくまで時間単価は両者で決定することになるため、高額になる可能性もあります。今回の補助事業の特徴は幅広くIT専門家を募っているところです。

専業のIT企業だけではなく、フリーランスや副業のIT専門家も含まれているため、知識はあるのに料金は高くないという専門家を見つけることも可能でしょう。

デジタル化応援隊事業を利用するデメリット

デジタル化応援隊事業にデメリットがないわけではありません。主にデメリットに感じられる部分を確認しておきましょう。

全てのITに関わる業務が対象ではない

デジタル化応援隊事業は幅広いデジタル化の業務を対象としていますが、中には対象外となる内容もあるため注意しましょう。中小機構が定めている「 準委任規約 」に基づいた支援であることが必要です。

少し難しい内容になっていますが、要約すると「 コンテンツの制作やデザインなどの請負は対象外 」ということになります。

デジタル化応援隊はあくまでデジタル化の支援であり、事業者の業務自体に関わる内容は対象外と考えておきましょう。

IT専門家とのすり合わせは必要

テレワークや社内のデジタル化をIT専門家に全て丸投げできるわけではありません。イメージとしては専門家と一緒に進める、コンサルティングを受けると考えたほうが良いでしょう。

主体となるのは、あくまで事業者であるため、依頼したからといって全てをIT専門家が行なってくれるわけではなく、すり合わせといった時間は必ず必要になります。

それでも、不明点などは質問しながら進められるため、十分に価値のあるデジタル化を進めることができるでしょう。

専門家の知識には幅が出る可能性が高い

デジタル化応援隊事業で募集されているIT専門家は特定ではなく、本業から副業まで幅広く募集されています。

新しい取り組みとして素晴らしいことではありますが、実力不足という可能性も十分にあり得るでしょう。

企業であればホームページなどで実績の確認ができますが、副業の方であれば確認ができない可能性が高くなります。

しかし、デジタル化応援隊に応募する際に経歴書は提出しているため、大まかな経歴は確認することができます。

マッチングでIT専門家を探す時には経歴などをしっかりと確認するようにしましょう。

謝金の上限額は30万円

デジタル化応援隊は時間単価での依頼となりますが、全体の上限が定められているため注意しましょう。

謝金の上限は1社に対して30万円となっているため、時間単価が上限の3,500円の場合には85時間ほどということになります。

どの程度のデジタル化を進めるかにもよりますが、テレワークといった比較的簡単なデジタル化であれば上限まで使うことはないでしょう。

あくまで上限という設定があることを理解して進めることが大切です。

デジタル化応援隊事業の応募方法

テレワークなどのデジタル化を進めたい場合にはデジタル化応援隊へ応募しましょう。応募方法や事業の実施期間などを解説していきます。

応募は電子申請のみ

デジタル化応援隊事業の応募は公式サイトからの電子申請のみとなっています。公式サイトから登録する形になりますが、登録には下記の3つが必要になるため用意しておきましょう。

・身分証明書

・書録納税証明書

・所得税確定申告所B

ただし、法人番号を持っている法人の場合には上記を提出する必要はありません。企業の社員が申し込む場合には事前に法人番号などが分かるように準備しておきましょう。

第1期は終了し第2期が開始予定

デジタル化応援隊の第1期はすでに終了しています。第2期の募集は始まっていませんが、スケジュールは下記の通り発表されています。

①IT専門家・中小企業等の本事業への登録受付期限:令和3年 9月30日まで

②IT専門家と中小企業による支援計画の契約締結の期限:令和3年11月30日まで

③IT専門家による支援の終了及び支援実施報告の期限:令和3年12月17日まで

④IT専門家による謝金申請の期限:令和3年12月24日まで

⑤事務局事業の実施期限:令和4年 2月28日まで

出典:中小企業庁

上記のように明確なスケジュールが発表されていますが、予算が上限に達した場合には途中でも終了する可能性があるため注意しましょう。

また、現状では第2期の登録申請は始まっておらず、公式サイトでも登録をすることはできません。おそらく近日中に登録受付が始まると考えられるため、定期的に公式サイトを確認しましょう。

応募後にIT専門家を探す方法

応募、申請登録が完了すれば実際にIT専門家を探すことになります。デジタル化応援隊事業は最初に登録した内容だけではIT専門家を探すことはできず、自分で「 相談案件登録 」を行う必要があります。

詳しく確認していきましょう。

Meetupのマイページから「 相談案件登録 」をする

デジタル化応援隊事業のトップページにあるログインをクリックすると「 Meetup 」という専用システムのログイン画面に切り替わります。

マイページにある「 相談案件登録 」から必要な項目を入力していきましょう。特に難しい項目はありませんが、重要なのは「 概要・領域 」の2つです。

概要はIT専門家に依頼したいデジタル化について記載しますが、できる限り具体的な内容にしましょう。IT専門家に登録している人数は多いため、自社に合った専門家が見つかりやすくなります。

領域はジャンルのようなものです。導入したいデジタル化のジャンルを選択していきましょう。

概要と領域を詳しく入力することで、専門家とのマッチングが上手くいきやすくなるため、面倒ではありますが具体的に入力する必要があります。

まとめ

今回はデジタル化応援隊事業について解説していきました。2020年からは新型コロナの影響が大きく、様々な業界で変革が求められています。

特にテレワークの導入が当たり前のようになってきていますが、中小企業や小規模事業者にとっては資金面などで難しいことも多いでしょう。

デジタル化応援隊事業はデジタル化を進めたい企業とIT専門家をマッチさせる事業になっています。

現在は第2期の募集を待っている状況ですが、テレワークだけではなく、社内のデジタル化を進めたい企業は応募すべき事業と言えるでしょう。