近年、働き方改革の流れを受けて電子契約サービスが普及しています。

電子契約に法的効力があるのか、セキュリティの担保などコンプライアンスへの不安もあり、どの電子契約サービスを選ぶべきか悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、電子契約に関する用語や法的効力を始め、電子契約サービスの機能や選び方を徹底解説します。

電子契約とは

ここからは電子契約やその法的効力について解説します。

電子契約とは

「 電子契約 」とは、電子データの契約書に電子署名やタイムスタンプを付与することで契約を締結できる契約方式のことです。

従来の紙を使って押印していた契約方式と異なり、印紙が不要になることでコスト削減を図ることができます。

また、紙の契約書の実物が不要になるため、押印場所・契約書保管の場所の制約が無くなったり、時間削減等メリットが多々あります。

働き方改革の追い風を受けて、電子契約導入をする企業が増えています。

電子契約の法的効力

電子契約は、『電子署名及び認証業務に関する法律』という法令が施行されたことで、以下の2つを証明することができれば、法的効力があるとされています。

- 本人証明:電子文書を本人が作成・確認したことを証明

- 非改ざん証明:電子文書が偽造・改ざんされていないことを証明

( 参考 )

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの ( 公務員が職務上作成したものを除く。 )は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名 ( これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。 )が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

本人証明と非改ざんを証明する役割を担うものが『電子署名』です。

電子署名については後ほど解説しますが、電子署名のための暗号技術によりセキュリティが担保されたことと、電子署名の効力を法的に認める『電子署名及び認証業務に関する法律』の施行で法的効力があるとされました。

前提として、従来の紙面契約書の締結でも、「 押印 」にも同じ法的効力があるとされています。

- 本人証明:文書を本人が確認・承認したことを証明

- 非改ざん証明:文書が偽造・改ざんされていないことを証明

従来、電子データでの押印は、データを容易に書き換えることができたため、偽造や改ざんされていない正式なものの証明が難しいことが課題でした。

しかし、電子署名の出現によって、手書きの署名や押印と同様の法的効力があると認められたのです。

関連記事:【解説】電子契約に関する法律まとめ|メリットや導入するポイント

電子署名とは

電子署名とは、「 実印 」のようなものです。

しかし、実際には「 実印 」が本物であることを証明するためには「 印鑑証明書 」が必要です。

そのため、電子署名が「 実印 」であることを証明する「 電子証明書 」と「 タイムスタンプ 」があります。

「 電子証明書 」と「 タイムスタンプ 」はそれぞれ「 電子認証局 」と「 時刻認証局 」の第三者機関が発行するもので、文書の本人証明や改ざん防止を担保するものです。

実際の契約書では存在しない「 タイムスタンプ 」が電子署名に必要な理由は、文書の最終更新日時を証明するためです。

このタイムスタンプがあることで、その日時に文書が存在し、それ以降は文書が改ざんされていないことを証明することができるのです。

関連記事:【解説】電子署名の仕組みを簡単に理解するために必要な基礎知識

電子サイン・電子印鑑・電子署名の違い

電子契約の法的効力のために電子署名の重要性を解説しました。

ここからは混同されがちな「 電子サイン 」と「 電子印鑑 」について解説します。

電子サインとは

電子サインは電子契約におけるプロセス全般のことです。

例えば、署名欄への自筆サインや電子署名、メールアドレス・パスワード、企業IDなどを通じた承認プロセスなど、契約に向けた意思表示プロセスのことです。

印鑑にもいくつか種類があり、認印や実印以外にも社印や銀行の印等届出印などがあります。

印鑑が利用されるシーンや法的効力の程度が異なるのと同様、文書の重要度で、どの電子サインを利用するかが変わってきます。

日々利用するような見積書・請求書、領収書などの書面には、第三者機関の承認を要さない簡易的な「 電子サイン 」を使用します。

一方で、重要な契約書などの書面には、本人確認が厳格に行われて第三者機関が証明する電子署名を「 電子サイン 」として使用します

関連記事:電子サインとは|作り方やおすすめのツール・アプリを紹介

電子印鑑とは

電子印鑑とは印影を電子データ用に画像データ化したものです。

画像データなので紙文書に押印するのと同様に、Word、Excel、PDF等の電子文書に簡単に押印可能です。

印鑑でいうところの「 認印 」のような簡易的なものです。

電子印鑑は模倣や偽造が比較的容易に出来てしまいます。契約書などの重要書面には向いていないため、社内を中心とした社内稟議書などの社内文書で利用するといいでしょう。

電子サイン・電子印鑑・電子署名の違い

電子サインと電子印鑑、電子署名の違いをまとめると以下のようになります。

電子サインは、電子印鑑・電子署名を含む承認プロセスのことです。

電子印鑑は、認印のような簡易的なもの意思表示を示すもので、見積書や稟議書などの簡易的な書類に利用されるものです。

電子署名は、実印のようなもので、本人確認が厳格に行われて第三者機関が証明する「 電子証明書 」と「 タイムスタンプ 」が必要です。

そのため、契約書などの重要な書類に利用されるものです。

関連記事:電子サインと電子署名の違い|導入するメリットやデメリット

2種類の電子署名方法

電子署名には「 当事者型署名 」と「 立会人署名型 ( 事業者署名型 ) 」の2種類があります。

ここでは「 当事者型署名 」と「 立会人署名型 」の違いを解説していきます。

当事者型署名とは

当事者型署名とは第三者の電子認証局が事前に本人確認をし、発行する電子証明書を利用することで電子署名するものです。

本人のみ利用できる環境で署名する方法であるため、「 当事者型 」と呼ばれています。

立会人型署名 ( 事業者署名型 )とは

当事者型署名が本人のみ利用できる環境での署名に対し、立会人型署名とは、本人の意思を確認できた場合に電子契約事業者やサーバーが立ち会う形で署名をする方法です。

立会人型署名は電子契約事業者が依頼をされて署名するため、「 事業者署名型 」とも呼ばれています。

立会人型署名を行う手順は以下の通りです。

- 作成名義人が契約書締結を締結相手のメールアドレスに署名を依頼

- メールの受信者が内容を確認、署名を行うために電子契約事業者へ署名を依頼

立会人型署名は、本人確認のプロセスを通じた締結ではないため、厳密に言うと「 本人証明 」の要件を満たしていません。

メールアドレスが本人証明とも捉えてしまいがちですが、法的にはメールアドレスでは身元確認がなされていないことと同じです。

メールアドレスとは別の手法で認証を受け ( 「 二要素認証 」 )、本人がいなければ利用者が署名を行うことができない仕組みがあると、法的効力が認められる水準の「 固有性 」が満たされていると認められています。

二要素認証の具体例としては、例えばメールアドレス・パスワードの入力に加え、携帯電話へのSMSでのパスワード送信や利用者の手元のトークンやアプリでワンタイム・パスワードを表示する、などの例があります。

電子契約サービスの主な機能

ここからは電子契約サービスの主な機能を解説します。

電子署名サービスには主に3つの機能があります。

- 電子署名の作成・管理機能

- 電子文書の管理機能

- 法令対応・外部連携などの付加機能

1. 電子署名の作成・管理機能

電子署名の作成・管理機能の中には具体的には以下のような機能があります。

| 電子署名 | 電子文書に署名エリアを作成 電子署名を入力できるようにする |

| 電子証明書発行 | 電子署名を証明する「 電子証明書 」の申請・発行機能 |

| タイムスタンプ | 電子署名日時、送信日時など電子文書が 改ざんされていないことを担保するため、 全ての操作にタイムスタンプを付加 |

| 透かし (不可視署名) |

文字として電子文書内に表示されない透かしを入れる |

| 電子文書検索 | 電子文書を検索する機能

署名した社内の部署・担当者、取引先、契約内容に |

| 自社情報登録 | 社内の部署、担当者などの基本情報を登録 |

| 取引先情報登録 | 取引先の企業情報を登録 |

2. 電子文書の管理機能

電子文書の管理機能には具体的には以下のような機能があります。

| テンプレート | 契約書などの電子書面のテンプレート ( ひな形 )文書を 作成・登録する機能 |

| 電子文書の 内容確認 |

電子文書に記載されている内容を確認 内容に修正が必要な場合は編集や更新する機能 |

| 一覧表示 | 締結した電子文書を契約内容や取引先などの 検索条件に応じて一覧表示させる機能 |

| ワークフロー | 電子書面締結から管理までのワークフローの管理機能

電子署名した電子文書の取引相手への送付、署名依頼、相手からの署名・返送、契約成立、保管までの一連のワークフローを管理 |

3. 法令対応・外部連携などの付加機能

法令対応・外部連携などの付加機能には、具体的に以下のような機能があります。

| 法令対応 | 日本だけでなく、米国・EUなどの法令に対応した法令対応機能 日本では電子署名法、e-文書法や電子帳簿保存法など 米国ESIGN ACT EUのeIDAS規制、GDPR ( EU一般データ保護規則 )など |

| 外部システム連携 | 各社内システムやCRMなどのマーケティングツールなどと連携した電子署名・電子サインの運用を可能にする付加機能 |

電子化できない書類がある

契約書の中には電子化が認められていない契約書があります。

以下、電子化できない契約書の一例です。

- 宅地建物売買等媒介契約

- マンション管理業務委託契約

- 定期建物賃貸借契約

- 労働者派遣個別契約

- 訪問販売等特定商取引における交付書面

自社で取り扱う主な契約書類が電子化に未対応の場合、せっかく電子契約サービスを導入してもメリットが少なくなります。

そのため、電子契約サービスの利用を決定する前に自社で取り扱う契約書が電子化できるかどうかを確認しておく必要があります。

電子契約サービスを導入する6つのメリット

電子契約サービスを導入すると主に6つのメリットがあります。

ここでは、紙面契約と押印による契約締結と電子契約サービスを利用した契約締結を比較しながら、電子契約サービスのメリットを解説します。

1. コスト削減

電子契約サービスを利用する場合、紙面契約で発生する多くのコスト削減が期待できます。

印紙購入の手間と費用が節約

電子契約は課税の対象ではないため、収入印紙が不要です。

収入印紙の購入費用だけでなく、人件費や手間を削減することができます。

印紙税は契約金額が3,000万円を超えると10,000円以上の収入印紙が必要です。

契約金額が大きくなるほどコスト削減効果が大きくなります。

関連記事:電子契約では印紙税を削減可能|その理由と印紙税の基礎知識

契約締結までの契約書の準備費用・郵送費用

紙代、インク代などの契約書作成のための費用と、締結相手に送付するための封筒代や郵送代が節約可能です。

契約書保管費用

契約書が多くなるとオフィス内で保管ができず外注で倉庫を借りたりオフィスを引っ越したりする場合もあります。

しかし、電子契約の場合、システム上のサーバー内に安全に管理されるため、保管コストもかかりません。

人件費

契約書に関連するあらゆるワークフローや手間が削減されるため、人件費削減につながります。

2. 契約締結の手間が省けスピードアップ

紙面契約書の手順は以下のような流れで手間と時間がかかっていました。

製本→捺印→取引先に郵送→取引先内で押印→返送してもらう

電子契約システムを利用する場合、契約締結まで電子契約サービス内で全て完結させることができます。

製本などの手間や郵送などにかかる物理的な時間を短縮することができるためスピードアップにつながります。

契約書締結のためには社内での押印申請など手続きが煩雑な企業も多く、上長が長期出張などの出先の場合、月をまたいだりすることも少なくありません。

早く契約が締結できるほどプロジェクトスタートを早めることもでき、契約締結に時間を要さないというのは、どの企業においてもメリットがあります。

3. 契約承認フロー、社内承認稟議のワークフロー改善

社内に稟議システムが導入されておらず、紙面で稟議書を回覧している場合、社内承認のスピードアップが期待できます。

電子契約サービスのワークフロー機能を活用すると、社内稟議の起案から承認までシステム上で行えるものもあります。

事前に承認ルートを設定し、承認ルートに沿って各担当者が申請・承認をしていくため、紙面と異なり途中で紛失してしまった、というようなこともありません。

また、各メンバーのタスクを一元管理することができる他、誰もが承認フローや進捗を確認することができます。

仮にどこかで止まってしまってもリマインドによって進められるほか、他のチームメンバーにタスクを依頼したりすることで、承認まで円滑に進めることができます。

4. セキュリティの強化

電子契約サービスを利用すると契約締結時だけでなく、締結後の保管時もセキュリティ対策の施された電子契約システム上で電子契約書を管理することができるため、コンプライアンスの強化を図ることができます。

紙面での契約書と違い、電子契約システム上で保管するため、契約書の紛失などのリスクがありません。

また、電子契約サービスによっては、期限アラート機能もあり、契約満了や更新期限の管理を事前に設定した日に通知することもできます。

自動更新の契約書にこの機能は不要ですが、例えば広告で使われているモデルの契約期間など、契約後の広告使用のリスクを最小限に抑えることができます。

5. 契約書の文書作成を効率化

電子契約サービスには契約書のテンプレート ( ひながた )を保有しているものもあります。

複数の契約書を作成していく必要性がある場合、分野別に数多くのテンプレートを保有している電子契約システムを選ぶと、契約書文書を作成する時間が削減され効率化が図れます。

電子契約サービスが提供しているテンプレートの多くは弁護士が作成しています。

弁護士に契約書を作成してもらう時間と費用を節約することができ、法務の知識がなくても簡単に契約書の作成ができることは大きなメリットです。

取引先名と日付のみ書き換えて、毎回同じ契約文書を使い回す場合は特に重視する必要はありません。

6. 過去の契約書の検索がスムーズ

紙面で締結した契約書類と異なり、電子契約システム上で契約書を保管することで、契約種類、契約者名、金額や日付など、さまざまな条件で契約書を容易に検索することができます。

契約書を検索する手間がなくなるため人件費が節約できるほか、保管のためのスペースが不要となります。

時間や費用の側面だけでなく物理的な側面でも大きなメリットです。

電子契約サービスを選定するときのポイント

ここでは数ある電子契約システムを選定するときに重要なポイントを解説します。

電子契約サービスの3つの必須条件を満たす

電子契約サービスには3つの必須条件があり、選定するときには以下の必須条件を満たしているサービスを選定することをおすすめします。

- 長期署名の規格に準拠している

- 2条電子署名の要件を満たしている

- 3条電子署名の要件を満たしているか

長期署名の規格に準拠している

紙面の契約書と異なり、電子署名には有効期限が設定されています。

有効期限が設定されている理由は、電子署名には「 暗号危殆 」という暗号を突破する技術をもった悪意ある人間によって書き換えられるリスクがあるからです。

そのため最短1年~最長5年という有効期限が設定されています。

しかし、ビジネス文書では一度契約を締結したら自動更新がなされ長期的に保管するものが多くあります。そのため、暗号危殆のリスクを抑え、長期署名を有効にする必要があります。

そこで長期署名を扱うための3つの規格「 XAdES 」「 CAdES 」「 PAdES 」が誕生しました。

簡単に3つの規格の特徴を解説します。

XAdES

XAdESは、XML言語を利用した電子署名方式です。 txt、doc などのテキストファイルだけでなく、jpegやtiffなど画像ファイルとさまざまなファイル形式に対応していることが特長です。

CAdES

CAdESはCMSという暗号メッセージ構文形式を利用した電子署名方式です。 XadES同様、さまざまなファイル形式に対応しています。

PAdES

PAdESとは「 PDF Advanced Electronic Signatures 」の略でISO32000の定める 標準規格で、長期署名の規格の中では最新の規格です。

PAdESは、タイムスタンプに加えて新たな暗号により1年ごとに約10年間自動更新する方式です。

PAdES方式で署名することで、PDFファイルでの署名の検証が可能となるため誰でも検証ができる容易さが特長です。

2. 2条電子署名の要件 ( 作成者明示要件および改変検知要件 )を満たしている

電子署名法2条1項に関するQ&Aの中で、経済産業省は電子署名の要件を以下の通り規定しています。

電子署名法における「 電子署名 」は、その第2条第1項において、デジタル情報 ( 電磁的記録に記録することができる情報 )について行われる措置であって、(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること ( 同項第1号 )及び(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること ( 同項第2号 )のいずれにも該当するものとされている。

( 1 )は作成者明示要件、 ( 2 )は改変検知要件です。

例えばPDF署名パネルや署名詳細欄から作成者が記録できれば、 ( 1 )の作成者明示要件を準拠していると言えます。

また、電子契約サービスの中には、電子ファイルにタイムスタンプだけを付与するものがありますが、その場合 ( 2 )の改変検知が出来ても ( 1 )の作成者明示要件を満たすことができません。

電子ファイルだけでなく、当事者・事業者の電子署名があって初めて ( 1 )作成者明示要件を満たすことができるのです。

3. 3条電子署名の要件 ( 個別性の担保 )を満たしているか

3条電子署名の要件は、個別性の担保ができるか、ということです。

個別性の担保とは、電子契約の法的効力のところで解説した「 本人証明 」のことで、電子文書を本人が作成・確認したことを証明するものです。

二要素認証などを経て署名が行えるサービスは3条電子署名の要件を満たしていると言えます。

自社ニーズの洗い出しと優先順位付け

電子契約サービスを選定する際には、必要条件を満たしているサービスを選定するために自社の電子契約のニーズを洗い出す必要があります。

電子契約を導入する際の主なニーズとしては以下のようなものがあります。

1.契約書の作成負荷を軽減したい

2.契約書締結の承認のための社内稟議・ワークフローを簡素化・一元管理したい

3.電子契約書への押印、相手先への送付の業務負荷を軽減したい

4.企業のコンプライアンスを強化したい

電子契約に対するニーズを洗い出したら、次に優先順位をつけてサービスを絞り込みます。

例えば、毎回同じテンプレートを使用し回す契約書を利用するものの締結までの社内稟議プロセスや管理が煩雑な場合は、1契約書作成負荷の軽減よりも、2ワークフローの一元管理のほうが優先順位の高いニーズとなります。

自社ニーズに満たしたサービスを選ぶ

ニーズの優先順位付けができたら、電子契約サービスの絞り込み選定を行います。

電子契約サービスによって提供するサービス内容が異なりますので、優先順位の高いものからサービスを選定していくことをおすすめします。

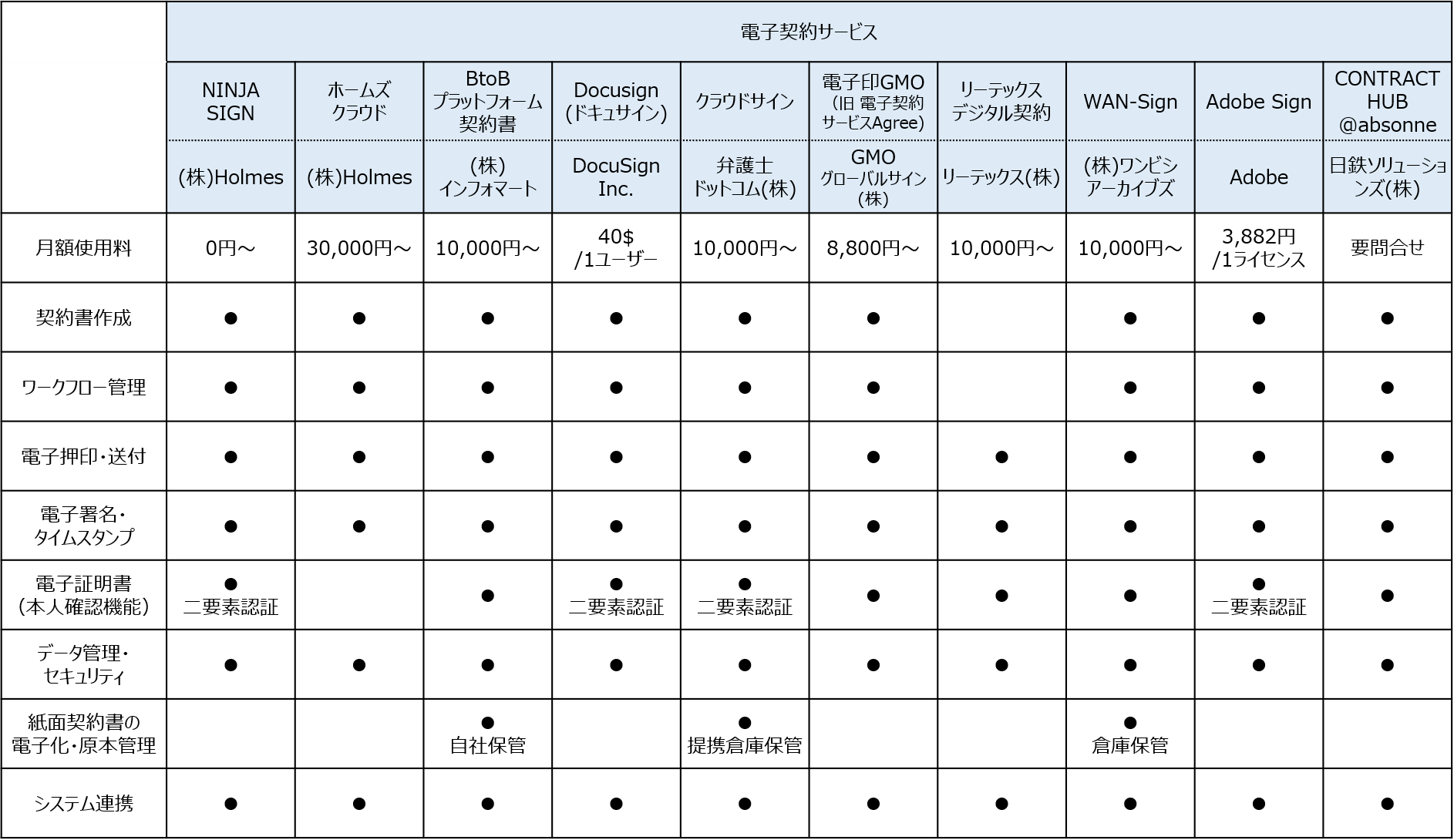

次の電子契約サービスの機能対応表を目安にしながら最適なサービスを見つけてください。

電子契約サービス比較一覧表

電子契約システムには多数のサービスがありますが、NINJA SIGNは多機能に加え、月額使用料が0円のプランがあることから、お試しで利用しやすいサービスです。

必要な機能はほぼそろっておりセキュリティ面でも不安がないため、まずは電子契約サービスを試してみたいという方にも安心して利用できるためおすすめです。

関連記事:【解説】NINJA SIGNの料金プランと利用に向いている企業

まとめ

この記事では電子契約に関する用語や法的効力、電子契約サービスや導入メリットをご紹介しました。

働き方改革が急がれる中、得意先への影響を最小限に抑えながら、より便利に、よりコンプライアンスを強化しながら利用できる電子契約サービスが多く普及しています。

ぜひ電子契約サービスを導入してみてはいかがでしょうか。