テクノロジーの発展に伴ってマーケティングの手法も日々進化しています。

オークションマーケティングという昔からある方法はすでに過去のマーケティングと呼ばれ、新たにクオリティマーケティングという手法が主流になりつつあります。

しかし、いまいち違いが判らないという方もいるのではないでしょうか。

実はこれらの二つのマーケティングにははっきりとした違いがあるのです。

この記事では違いを徹底解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

1. オークションマーケティング

本章ではまずオークションマーケティングについて説明していきます。

本章ではまずオークションマーケティングについて説明していきます。

1-1. オークションマーケティングとは

オークションマーケティングとはお金多く払うことによってユーザーの検索に見つかりやすくする手法です。

例えば、テレビのCM 、ホットペッパーやぐるなびなどのメディア、Googleなどのリスティング広告、交通広告や屋外広告など高い広告枠を買った会社が優先的に表示されるものです。

FacebookやTwitterなどのSNSの広告もこちらに分類されます。

広告枠をオークション形式で買うためオークションマーケティングと呼ばれています。

1-2. オークションマーケティングのメリット・デメリット

メリットとしてお金を多く持っている大企業は有利に広告枠を購入することができます。

広告の内容に関係なく、支払える費用の分だけユーザーの目に映りやすくなるため、わかりやすいと言えばわかりやすい方法です。

デメリットはメリットとかぶるのですが、お金を持たない個人、中小企業などは買うことが難しくなります。

長い間使われてきた手法なので、皆さんが思い浮かべやすいマーケティング手法かもしれません。

1-3. オークションモデルの変化

オークション方法には主に二種類あり、それがファーストプライスオークションとセカンドプライスオークションというものです。

セカンドプライスオークションとは広告主がそれぞれ言い値を決めた後、一番高い値段を言った広告主が二番目に高く言った広告主の言い値で購入できる形式のことです。

実際の出費は言い値より高くなることはないため、買い取れるぎりぎりの額で入札しやすくなります。広告掲載側にとっては広告が高く売れる可能性が大きくなるというのがメリットです。

しかし、払う必要のある金額が分かりにくい、ファーストプライスオークションと混在すると混乱するといったデメリットがあり、適正な取引ができなくなる可能性がありました。

また、ファーストプライスオークションとは、1番高い値段で入札した広告主がその値段で広告を買える方法のことです。

一般的に思い浮かべるのはこちらの方式かもしれません。

シンプルな方式なので不正を防ぎやすく、適正な取引ができるというメリットがあります。

2019年3月、Googleは新たなオークションモデルを取り入れることを発表しました。

WEB広告で従来使われていたセカンドプライスオークション形式から、ファーストプライスオークション形式で取引するという流れが、Googleの発表によってはっきりと見えてきたのです。

2. クオリティマーケティング

続いてクオリティマーケティングについて説明したいと思います。

2-1. クオリティマーケティングとは?

最近は、Instagram、Twitter、YouTubeなどのSNSで個人の発言力が上がってきています。

そうしたインフルエンサー達の口コミは、すでにポータルサイトの掲載順位よりも信用される傾向があり、これは、お金で買える広告よりも口コミなどの評価のほうが大事ということです。

このような、質の高い写真、文章、コンテンツなどを使って、お金で買えない評価、ファンを集めることによってユーザーとの接点を多くする手法のことをクオリティマーケティングといいます。

現在は、スタートアップの作ったクオリティの高いメディアは検索で上位表示されています。お金を使うほど上位表示されるわけではなく、どれだけクオリティの高いコンテンツを作れるかで決まるSEOは一つの例です。

また、Googleマップ上で検索上位にするための施策であるMEOなどもこちらのクオリティマーケティングに分類されます。

2-2. クオリティマーケティングのメリット・デメリット

メリットは費用を多く出せる会社と出せない会社が、公平な競争をすることができることです。

どれだけ良質なコンテンツを作れるかにかかっているので、技術面が高く評価されます。

これに伴って、店舗、会社の本当の実力が反映されるため、ユーザーがよりよい記事、店舗に辿りづける可能性が大きくなり、満足度も上がるでしょう。

デメリットはクオリティマーケティングをするにあたって専任のスタッフが必要になることでしょうか。人材を確保しないと競争に負けてしまいます。

2-3. クオリティマーケティングの重要度が増している?

最近はクオリティマーケティングの重要度は増していると考えられています。

これはインフルエンサーや一般のユーザーの口コミ、SEO、MEOで上位表示されるコンテンツの信頼度が高まってきたことが理由です。

正しい競争下で競われた結果が正しく反映されているので、当然の結果といえるかもしれません。

2-4. クオリティマーケティングの成功例

クオリティマーケティングの成功例を見ていきましょう。いろいろな方が様々な方法で成功しているので、非常に勉強になります。

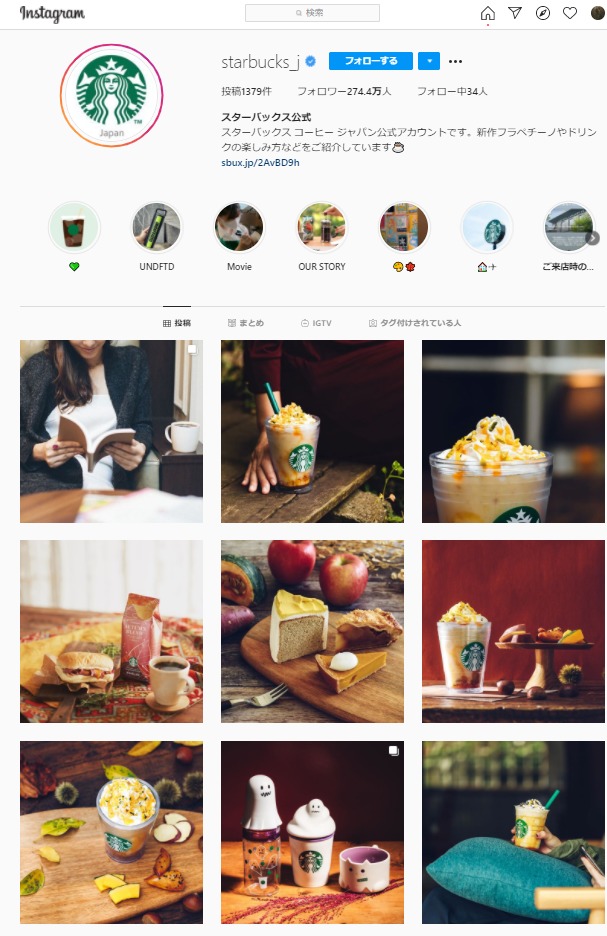

・Instagram スターバックス

おなじみのスターバックスジャパンの公式アカウントです。現在フォロワーは274.4万人に達しています( 2020年10月時点 )。

スターバックスはブランドイメージを大切にするため、大衆広告はやらず、インスタグラムで質の高い写真を投稿するというマーケティング手法をとっています。

季節の変わり目の新商品や、おいしいコーヒーの淹れ方、飲み物を楽しむ人々などの写真をのせており、おシャレさ、かわいらしさを重視していると感じました。

・Twitter Pocky Japan

ポッキーの公式アカウントです。

Twitterはリツイート、いいねなどで拡散されやすいという特徴があります。

その中で「 ポッキーの日に24時間でのリツイート数世界記録を目指す 」という企画で当時のリツイートギネス記録( 3,710,044ツイート/2013年 )を樹立し、ユーザーの購買量も11月11日に4倍に達するなど、マーケティングでも結果を出しました。

知名度があまりなくても企画力があれば、成功できるというのが特徴です。

・YouTube Go Pro

海外カメラメーカーGo Proの公式チャンネルです。アクロバティックでハイレベルな映像に引き込まれてしまいます。映像のすべてをGo Proで撮影しており、非常に購入に結びつきやすいと言えます。

現在登録者数は930万人( 2020年8月時点 )おり、かなりのコマーシャル効果を望めます。

Go Proで撮った映像を募り、総額賞金100万ドルのキャンペーンをおこなうなど、これ以上ないほどうまくYouTubeを活用し、マーケティングできている例だと言えます。

2-5. 具体的なクオリティマーケティングのやり方

最初にSNSでのクオリティマーケティングの方法をご紹介します。以下の通りです。

1、情報発信

2、コミュニティを作る

3、共感が共感を呼ぶ

- まずSNSをはじめましょう。Instagram、Facebook、Twitter、YouTubeなど無料で始められるツールはたくさんあります。ブログを書くのもおすすめです。

情報発信をコツコツ継続すると徐々にファンが増えていきます。ある程度ファンが増えたらアンケートやオフ会などを開催してファンとの交流を積極的にします。

直接ファンの望みを聞いたり、イベントに来てもらった人のSNSでタグ付けしてもらうことで自社の説得力が増していくでしょう。

2.ここでのコミュニティとは自分が参加してファンとともに作るチームです。

SNSでのファンをより濃いコミュニティに誘導します。YouTubeの場合、チャンネルのメンバーになるという項目があり、定額制でクリエイターからの特典を受け取れるようになります。

またFacebook、ブログで限定ページを作るのも得策です。

3.コミュニティを作ったら、自分の目標、ビジョンにメンバーを巻き込んでいきます。

メンバーが自分の考えに共感してくれたら、他の仲間を呼んでコミュニティの数はふえるでしょう。メンバーが加速度的に増える流れを作るのです。

続いてSEO対策についても触れておきます。SEOは検索で上位表示させるための施策です。

- キーワードの選定

- 内部対策

- 外部対策

- 基本的に1キーワードにつき1ページを使います。キーワードの検索ボリュームを確認

し、競合性があまり高くなく、検索ボリュームの中位ぐらいにあるワードを狙いましょう。

- 内部対策とはページの内部に対策を施すことです。Googleはコンテンツの質を測るためにクローラーというプログラムでページを巡回させています。

このクローラーに自分のコンテンツが良質であると伝えるために下記が必要です。

・XMLサイトマップを送信

・パンくずリストを設置

・ページタイトルにキーワードを入れ、h1タグを使う

・見出しタグで構造化

・引用タグを使用

・ページネーションを適切に設定

XMLサイトマップを送信するのはクローラーに巡回を依頼し、巡回する確率を上げるためです。

パンくずリストとは下図のようなものです。

これがあることでユーザーだけでなくクローラーにとって現在地が分かりやすくなります。

見出しタグは数字通り、1の下に2、2の下に3、・・・というように使いましょう。

他サイトからの引用の時は引用タグを使います。Googleはコンテンツの無断複製を禁止しているので注意しましょう。

ページネーションは前後のページに飛べるリンク群のこと。HTMLのタグをrel=”next” と rel=”prev”に設定するのが適切です。

クローラーに巡回してもらい、サイトの内容を適切に伝えることが目的なので、しっかりと対策をとるのが重要になります。

- 外部対策はどれだけサイトの外部で自分のページが言及されているかにかかっています。

・被リンクの数と質

・SNSでの拡散

などが重要です。

質の高いリンクとは

・自然発生的なリンク

・リンク元とのカテゴリが一致している

またSNSで拡散されることも重要です。Twitter,Facebook をまだ始めてないなら、すぐ始めましょう。

続いてMEO対策です。MEOはGoogleマップの検索結果で上位表示させるための施策です。

MEOは主に下記の方法があります。

- Googleマイビジネスに登録

- 口コミを集める

- ウエブサイトの内容を最適化

- Googleマップに店舗を表示させるためにGoogleマイビジネスに登録します。オーナー確認を済ませた後、情報を登録していきます。

この情報がどれだけ詳細に書けるかは、順位にも関係しているので、漏れがないようにしっかりと記入しましょう。

- 口コミ情報は、Googleマップの検索順位に大きく影響しています。口コミを集めるための施策をするとともに、ユーザーがしてくれた口コミに返信をしましょう。

口コミの中のキーワードは検索評価に大きくかかわってくるため、できるだけサービスの内容などを具体的にしてもらえるようお願いするのが良いです。

また、低評価のついた口コミには丁寧な返信を心がけます。感情的にならず冷静で真摯な返信をすればユーザーからのお店の評価が上がるでしょう。

- ウエブサイトの店舗ページタイトルに地名を入れます。これはSEOの施策といえますが、MEOでも有効です。

ただ、Googleマイビジネスのビジネス名に地名を入れることはGoogleの発表しているガイドラインに触れてしまうので、止めておきましょう。

3. まとめ

ここまでオークションマーケティングとクオリティマーケティングの違いをできるだけ詳しく説明しました。

オークションマーケティングはお金を使って広告を買い、ユーザーへの露出を増やそうとしていく手法、クオリティマーケティングはお金で買えない口コミ、評価を元にユーザーへの露出を増やそうとする手法ということが分かっていただけたかと思います。

これからの時代、オークションマーケティングよりもクオリティマーケティングのほうが確実に重要度は上がっていくので、これからマーケティングしていこうと考えている方は、クオリティマーケティングに力を入れていくのが良いでしょう。

さらに元手がいらないという点から、お金を持たない中小企業、個人にはぜひやっていただきたい施策です。