ペーパーレス化が浸透している近年、電子書類に欠かせない電子署名や電子証明書の需要が高まっています。そこで本記事では、電子署名・電子証明書の意味や取得方法、おすすめのサービスをご紹介。

ぜひ書類や契約書を電子化する際の参考にしてみてください。

電子署名と電子証明書の違い

電子契約などを締結する際、「 電子署名 」や「 電子証明書 」といった言葉が出てきます。これらは電子の書類が法律的な効力を持つために欠かせないもの。まずは2つの意味の違いを見ていきましょう。

電子署名は書面の押印・署名のような役割

電子署名は書面の契約書・書類にある「 押印 」や「 署名 」のような役割。紙契約書の場合は民法などに基づいて契約しますが、電子契約の場合は「 電子署名法 」という法律が定められています。

そして、条文で定められた要件を満たすことで、書面の契約書と同等の証拠力を持つのです。

電子証明書は証拠力を高める情報

電子証明書は法的証拠力をより高めるための情報。少々手間とコストがかかりますが、電子署名にプラスすることで、より確実な契約を締結できます。

また、公的書類の申請や見積書・納品書の記録といった目的でも使用できます。

電子証明書が発行される仕組み

電子証明書は「 認証局 」という機関に申請し、審査を受けた後に発行されます。どんな仕組みで発行されるのか見ていきましょう。

関連記事:電子署名の仕組みを簡単に理解するために必要な基礎知識

認証局の種類

申請先となる認証局には「 パブリック認証局 」と「 プライベート認証局 」の2種類があります。

「 パブリック認証局 」とは、正当性を証明する目的の電子証明書を発行する認証局。具体的な機関としては法務局などが該当し、書面の印鑑証明書のような役割を持ちます。

e-taxによる確定申告や法人登記などの場面で使用される電子証明書です。

「 プライベート認証局 」は、主に企業間取引きで使用され、契約書・見積書などの電子データやメールに電子証明書を付与します。

目的としては「 作成者・送信者の成りすまし 」「 改ざん 」「 事後否認 」がないことを証明するもの。また、プライベート認証局の多くは民間業者です。

関連記事:電子署名における認証局|パブリック認証局とプライベート認証局

電子証明書の申請と発行

パブリック認証局へ申請するケースとしてここでは、法務局について紹介します。まず法務省が提供する専用のソフトウェアをダウンロード。

その後、管轄の法務局へとオンライン若しくは書面で申請し、審査が完了したら電子認証登記所のホームページから、前述した専用ソフトウェアを使って電子証明書をダウンロードします。

プライベート認証局へ申請する際は、認証局が運営するサービス、もしくは認証局と連携しているサービスへと登録します。

ユーザー情報の入力や支払い方法の登録をした後、必要な情報を入力して申請。電話もしくは書面で本人確認を行った後、審査が終わったら電子証明書をシステムからダウンロードします。

電子署名の種類

電子署名は当事者型・立会人型の2種類に分けられます。それぞれどんな電子署名なのか見ていきましょう。

当事者型は電子証明書が必要

当事者型は電子証明書とタイムスタンプ(時刻を証明する情報)を用いた電子署名。

電子証明書を発行する手間とコストがかかりますが、裁判では確かな法的証拠力を発揮します。より安全性の高い電子記録を残したい場合におすすめです。

立会人型は電子証明書なし

立会人型は電子証明書なしで行う電子署名。双方が指定した第三者の事業者が署名をすることで、契約等が成立します。

手順としては、システム内などで契約書を作成してメールを送信、受信した側が内容確認・承認するだけで完了です。

立会人型は締結までがスムーズなので、多くの企業で導入されています。立会人型の電子署名で有名なサービスとしては、クラウドサイン・ドキュサインなどが挙げられます。

電子サインとの関係性

ここで、電子署名と同時によく使われる「 電子サイン 」との関係性にも触れます。

電子署名は数ある電子サインの種類のうち一つ。電子サインには、メールアドレスやユーザーID・パスワードによる認証といった簡易的な方法から、電子証明書などを使用した証拠力の高い方法まであるのです。

電子証明書の種類と取得方法

続いて当事者型の電子署名で使用される電子証明書の種類と、取得方法について解説します。

署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書

まずは公的な電子証明書についてです。マイナンバーに備わっている電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

署名用電子証明書は文書やメールの真正性を示すもので、e-Taxの確定申告などで使います。

利用者証明用電子証明書は、本人であることを証明する目的。マイナンバーカードを発行する際に指定した4桁の暗証番号が該当し、マイナポータルへログインする際などに使います。

また、マイナンバーカードの発行を受けるには、個人番号通知カードや申請書類を管轄の市役所・区役所の窓口へと提出して、後日受け取ります。

法務局が発行する電子証明書(e-taxや法人登記で使用)

続いて法務局が発行する商業登記に基づく電子証明書です。発行された電子証明書は以下の目的で使用できます。

- 登記・供託 オンライン申請システム

- e-Tax(国税電子申告・納税システム)

- eLTAX(地方税電子申告)

- 社会保険・労働保険関係手続

- 特許のインターネット出願

- 自動車保有関係手続のワンストップサービス

- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム

- 防衛装備庁 電子入札・開札システム

- オンラインによる支払督促手続

- 府省共通の電子調達システム(GEPS)

- 電子自治体における各種の申請・届出システム

それでは法務局に申請する手順もチェックしましょう。

- 専用ソフトウェアをインストール

- オンライン若しくは直接、管轄の登記所へと発行申請

- 審査が下りたら電子認証登記所へアクセス

- 専用ソフトウェアを用いて電子証明書をダウンロード

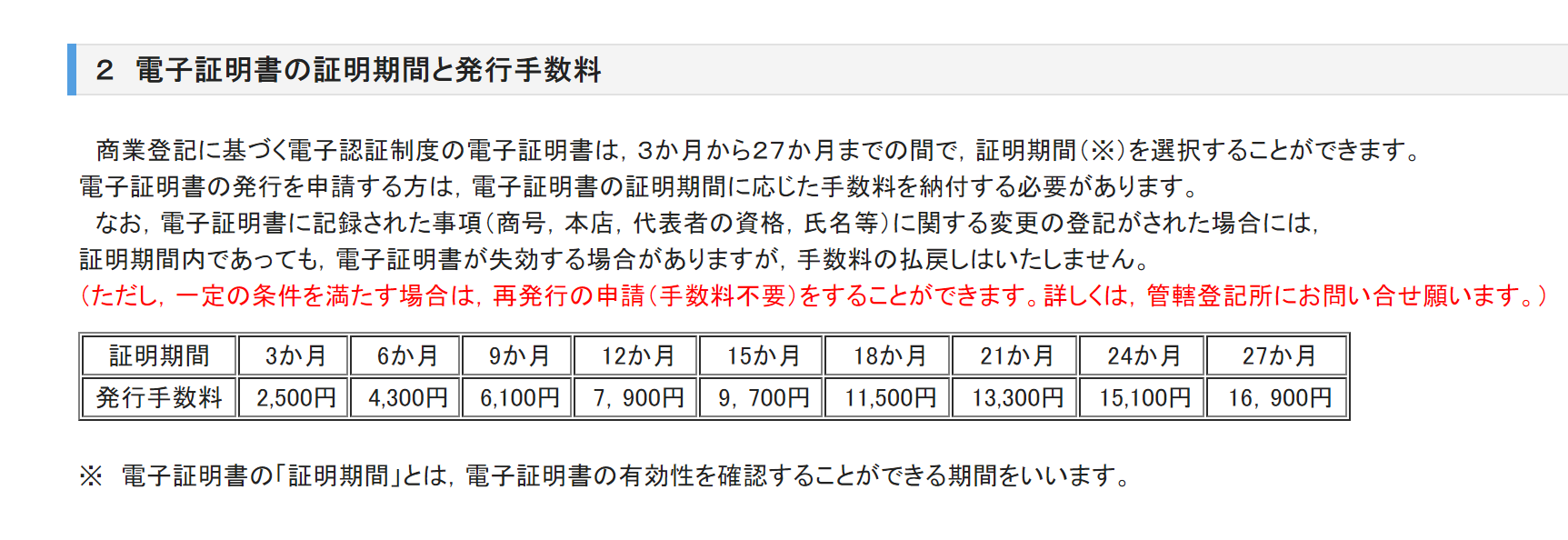

以上の方法で電子証明書を取得できます。また、支払う発行手数料によって電子証明書の有効期限が異なります。

参照 : 電子証明書取得のご案内

利用頻度やタイミングに合わせて、適切な証明機関の電子証明書を選びましょう。

民間事業者が発行する電子証明書(契約書等で使用)

民間業者が発行する電子証明書も見ていきましょう。主に企業間取引で使用され、契約書や納品書などの電子データに付与します。

ここでは国内シェアNo1のGMOグローバルサインの手順をもとに、取得方法をご紹介します。

- ユーザー登録

- 支払い方法を選択

- 取得したい電子証明書を選択・必要情報を入力

- 電話もしくは書面で本人確認

- システムから電子証明書をダウンロード

簡易的な電子署名に比べて少々手間はかかりますが、システム化されているため短時間でしっかりとした電子証明書を取得できます。

ICカード形式とファイル形式

電子証明書をどんな媒体に保管するかどうかによっても分類できます。前述したマイナンバーカードはICカード方式。

法務局が発行する電子証明書は基本的にファイル形式で、一部ICカード形式も対応可。GMOグローバルサインの電子証明書はファイル形式です。その他にも、USBやサーバーに保管する方法があります。

電子署名・電子証明書を導入するメリット

電子署名や電子証明書の利用を検討している人へ向けて、導入するメリットをご紹介していきます。

コスト削減

電子署名を導入すると以下のコストが削減できます。

- 印紙税

- 郵送料

- 紙などの消耗品費

- 書類管理の人件費

- 営業担当などの交通費

電子契約書には印紙税が必要ありません。また、オンライン上で完結するため郵送料・消耗品のコストを削減、そのまま電子データを効率的に管理ができるようになります。

契約に出向くための交通費や、ラベリングや書類整理などの人件費も不要です。サービスやプランによっては契約書の情報を自動でリスト化・帳簿への紐づけができます。

業務の効率化

電子署名や電子証明書を導入すると、書面で手続きしていた際に比べて格段に時間が短縮できます。スケジュールを合わせて対面する、書類を印刷して製本する、印鑑を押す、収入印紙を用意する、相手からの返送を待つ…。こうした工程一つ一つがオンライン上でサクサクと完結するのです。

電子署名や電子証明書のサービスは操作性の高いものが多く、初心者であってもスムーズに扱うことが可能。より円滑に導入するにはカスタマーサポートが充実したサービスをおすすめします。

スペースの確保

書類を電子化することで、今まで紙の契約書を保管していたスペースが空きます。

また、電子データは綺麗にフォルダ・グループ分けしたり検索もできるため、紙契約書で使用していた書類棚やファイル等も必要がありません。

スペースを削減しつつ、管理のしやすさもアップします。広いオフィスや倉庫は不要になるでしょう。

強固なセキュリティ下で保管

クラウド上で管理するタイプの電子署名・電子証明書サービスであれば、システムそのものに強固なセキュリティが施されています。

また、IPアドレス制限(アクセスできる端末を制限)や細かな権限設定も可能。情報の改ざんや漏洩のリスクを最小限にできるのです。

紛失・更新漏れのリスクを軽減

書面の契約書やUSBメモリだと、紛失した時に復元する方法がありません。しかし、クラウド系のサービスは違います。

複数のサーバーで随時データのバックアップを取っているため、データを復元できる可能性が高いのです。また、契約書の更新時期を教えてくれるリマインド通知機能のおかげで、漏れなく契約事務を遂行できます。

電子署名・電子証明書の活用事例

「 いったいどんな場面で電子署名や電子証明書を使うの? 」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。そこでここからは、具体的な活用事例をご紹介していきます。

電子契約書を締結

まずは最もベーシックな活用事例ともいえる電子契約書の締結です。

雇用契約書・秘密保持契約・住宅ローンの申込書・住宅用不動産取引など、様々な場面で電子契約書が導入されており、契約の有効性を証明するために電子署名は欠かせません。

中には店舗での使用を想定した電子署名のシステムや、金融・不動産に特化したサービスもあります。

できれば電子署名に加えタイムスタンプで日時を証明できるとベター。より重要な電子契約書については電子証明書を付与すれば、裁判になった際に紙契約書と同様に証拠力が発揮されます。

インターネット上で商業・法人登記

前述した法務局から発行される商業登記に基づく電子証明書があれば、役所へ行かずともオンラインで商業・法人登記手続きができます。

各種申請には登記・供託オンライン申請システム(土・日・祝・年末年始を除く8時30分から21時まで稼働)を利用。さらに申請用総合ソフトをダウンロードします。

支払った料金によって電子証明書の有効期限が異なるため、手続きのタイミングや頻度に合わせて選択しましょう。

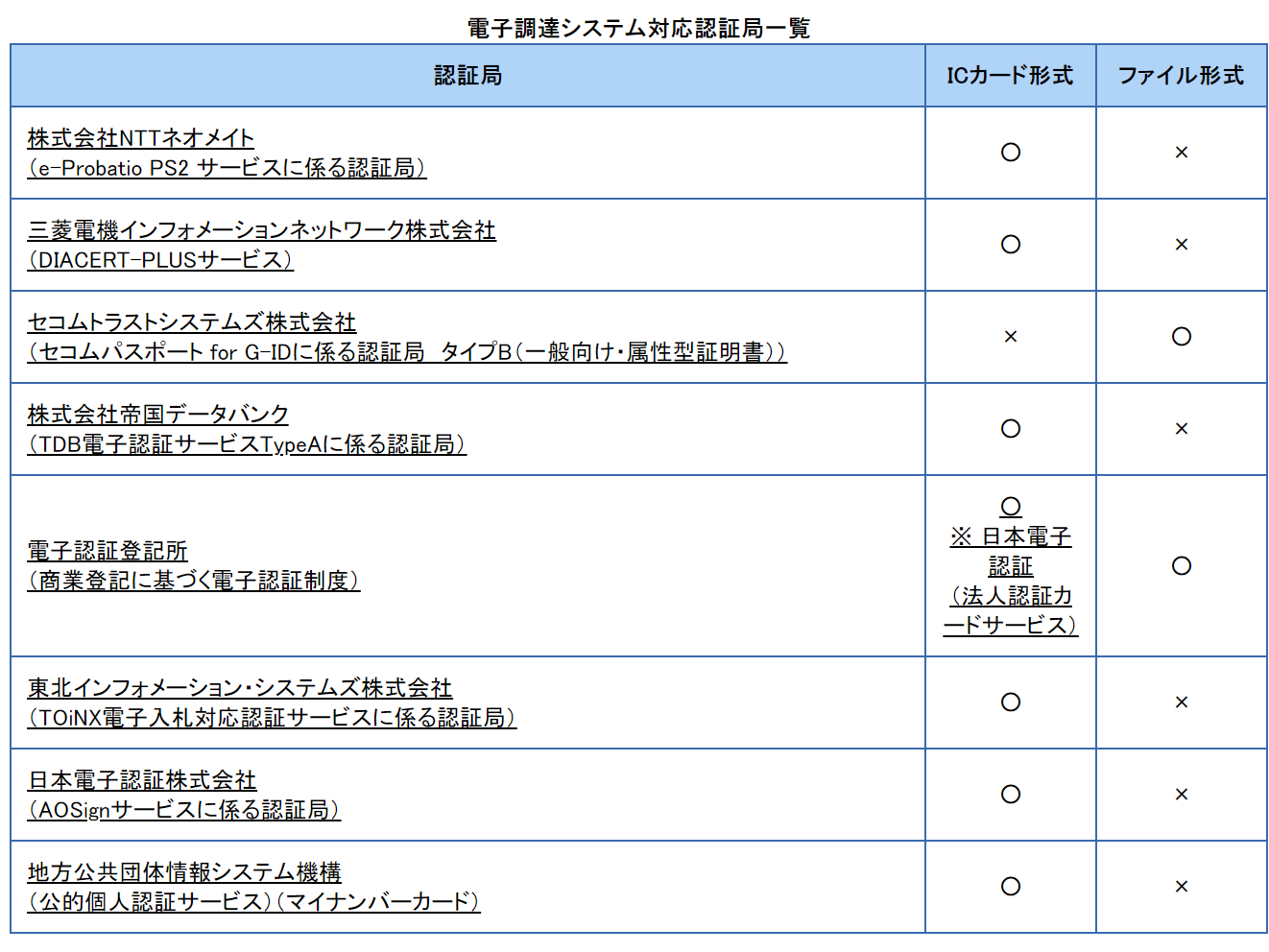

国や行政機関が行う発注の電子入札

電子証明書を使って国や行政機関が発注する電子入札へ参加できます。電子入札に使用する電子調達システムへ対応している認証局は以下のとおりです。

参照 : 電子調達システム対応認証局一覧

電子調達システムを利用するには、調達ポータルでの端末・環境設定と、電子証明書等による利用者申請が必要。

また、発注元によって時間帯は異なりますが、主に土・日・祝・年末年始を除く日中にシステムが稼働しているため、その時間内に入札へ参加します。

電子メールに電子署名をつけて改ざん防止

電子メールに電子署名を付与することで、そのメールの送信者が本人であること、改ざんされていないことの証明になります。

導入事例としては、銀行が顧客に送信するメールなどによく使用されています。

企業名を偽ったメールで詐欺・不正アクセスをする事例が数多くありますが、電子署名を導入することで、正式なメールとの見分けがつくというメリットがあるのです。

国税・地方税関係書類や医療関係文書を電子保存

国税・地方税関係書類や医療関係文書は、基本的に紙媒体で保管することが義務づけられています。

もし一部を電子データで保管する場合は、電子署名とタイムスタンプ付与が必要です。また、e-電子法・電子帳簿保存法では以下の要件も求められます。

- 必要に応じてすぐに表示や書面作成ができる

- 滅失や改変の抑止措置をする(電子署名やタイムスタンプを含む)

- 不正アクセスの抑止措置をする

- 必要な範囲で検索可能な状態にする

電子書類の管理に特化したサービスを利用すれば、手軽にセキュリティや管理基準を満たすことが可能です。

なお、国税・地方税関係書類を電子化する際には、変更する3カ月前までに税務署長へ申請して許可を得る必要があります。課税期間の途中からは変更できないため注意しましょう。

請求書・納品書などの電子化

前述したe-電子法・電子帳簿保存法の要件を満たすことで、領収書・請求書・納品書・見積書の写しを電子化できます。

導入する際に管理体制を整える必要はありますが、一度定着すると作業効率がグンと上がり、紙の印刷にかかった費用も大幅に削減可能。場所や経費の節約にうってつけといえます。

稟議書への電子署名

電子データの稟議書へ電子署名・タイムスタンプを付与することで、承認者および承認された情報が改ざんされていない証明になります。

あくまで社内合意であるため、全ての稟議書に電子署名・タイムスタンプを添える必要はありません。しかし、重大な決定をする際には、電子署名・タイムスタンプを用いた方が手堅いでしょう。

電子署名におすすめのサービス6選

最後におすすめの電子署名サービス・電子証明書サービスをご紹介。まずは立会人型の人気電子署名サービスをまとめました。ぜひ比較検討の参考にしてみてください。

クラウドサイン

参照 : クラウドサイン

クラウドサインは日本国内シェアNo1を誇る人気の電子契約システム。ユーザビリティにこだわりがあり、電子署名初心者の方でも直感的に操作できます。

また、弁護士ドットコムが運営しているため、弁護士監修という安心感もポイントです。

クラウドサインはタイムスタンプ付与や紙契約書のインポート、テンプレートの使用も可能。

しかし、オリジナルのテンプレートが作成できなかったり、ワークフローの柔軟性では他社の方が優位といえます。とはいえ、知名度が高いため導入した際に取引先からの理解が得られやすいでしょう。

NINJA SIGN(ニンジャサイン)

参照 : NINJA SIGN(ニンジャサイン)

NINJA SIGNは他社にはない便利機能や、安価な料金プランが魅力の電子契約システム。

有料プランであればタイムスタンプが利用でき、紙契約書のインポ-トも可能。自由にテンプレート・ワークフローを作成して登録できます。

また、電子契約システムの多くはPDFにのみ対応していますが、NINJA SIGNはWordにも対応。

PDF化した文書をシステムに取り込む必要がなく、Wordのまま取り込んでドキュメント上で編集できるのです。さらにメールを用いたリマインド機能は、契約更新漏れを防ぐのに効果的といえます。

リーテックスデジタル契約

参照 : リーテックスデジタル契約

リーテックスデジタル契約は法的証拠力の高い電子契約ができるサービス。電子記録を債権化することで、電子証明書を使わずとも証拠力を高めているのです。この契約形態はリーテックスデジタル契約が独自で提供しています。

電子債権化できる回数はプランにより決まっており、プランの利用方法次第では電子証明書の発行を受けるよりもコストパフォーマンスが良いです。

また、認印レベル(立会人型の電子署名)であれば有料プランの契約可能数は無制限。全ての料金プランで紙契約書のインポートができます。

Docusign(ドキュサイン)

参照 : Docusign(ドキュサイン)

Docusignは世界シェアNo1の電子契約システム。世界中で2億人ものユーザーが使用しており、確かな実績とセキュリティレベルの高さが信頼できます。

Docusignは43言語で署名できるため、グローバルな契約業務に向いています。また、アプリを用いてスマホやタブレットでも契約締結が可能。

従量料金のない定額制なので、予算管理がしやすいメリットもあります。紙契約書のインポートには対応していない点だけ注意しましょう。

Adobe Sign(アドビサイン)

参照 : Adobe Sign(アドビサイン)

Adobe Signには1ユーザー向けと多数ユーザー向けの2種類のプラン展開があり、1ユーザー向けは月額1,218円から導入可能です。

電子契約システムの中では格安といえます。また、Adobe SignはPDFの編集機能とも連携しているため、契約書の編集も容易にできます。

さらに、Adobe Signは34言語に対応していることから、多言語で電子署名を利用したい人へもおすすめ。ただし、紙契約書の電子化はできないようなので注意しましょう。

クラウドサインNOW

クラウドサインNOWはクラウドサインが提供する“ 店舗向け ”の新しい電子契約システム。窓口での対面申し込みを想定しており、契約書のデータは様々な帳簿に紐づけられ、データ分析に活用できます。

これにより、申し込みが簡略化するだけでなく、帳簿へ書き写す手間が減り、マーケティングツールとしても機能するのです。

なお料金は月額固定費50,000円に加え、ユーザー数や契約書送信数に応じてアップします。事前に必要な契約端末の数や契約数を把握すれば、予算の算出もしやすいです。

電子証明書におすすめのサービス3選

続いて電子証明書を利用したい人へ向けて、おすすめのサービスを3つご紹介していきます。

GMOグローバルサイン

参照 : GMOグローバルサイン

GMOグローバルサインは世界中に拠点を置くパブリック認証局。2,500万枚以上の電子証明書の発行実績があります。

SSLサーバ証明書・コードサイニング証明書・クライアント証明書・S/MIME証明書(メール)・文書署名用証明書など、様々な分野の電子証明書に対応。電子証明書の取得を迷う場合は、まずGMOグローバルサインに該当サービスがないかチェックしてみましょう。

電子契約に特化した電子証明書をお求めの場合は、後述するGMO電子印鑑AgreeやWAN-Signがおすすめです。

GMO電子印鑑Agree

参照 : GMO電子印鑑Agree

GMO電子印鑑Agreeは立会人型・当事者型の両方の電子契約に対応したサービス。前述したGMOグローバルサインと連携しています。

GMO電子印鑑Agreeは「 自社だけ電子証明書を発行し、相手方は立会人型の電子署名をする 」といった利便性と証拠力を兼ね備えた契約も可能です。

また、本⼈確認を導入すれば、一般的な立会人型の電子契約よりも確実性が増します。

目的に合わせて電子署名・電子証明書を使い分けられ、さらに安い価格設定が魅力。

例えばクラウドサインでは立会人型の電子契約を送信するのに1件あたり200円かかりますが、GMO電子印鑑Agreeであれば100円です。機能性やコストパフォーマンスを求める人へおすすめといえます。

WAN-Sign

参照 : WAN-Sign

WAN-SignはGMO電子印鑑Agreeのシステムをベースにしているため、立会人型・当事者型の両方を選択できます。料金設定も似通っているのですが、大きく異なる点としては電子書類の管理についてです。

「 保管書類の全件電子化プラン 」を選択すると、紙で保管していた書類の電子化代行を依頼できます。社内で一つ一つPDF化して取り込む必要がなく、書類を送るだけで代わりにアップロードしてくれるのです。

WAN-Signの運営会社である株式会社ワンビシアーカイブズは、文書保管・機密情報の抹消サービスなどを提供する、文書管理に特化した会社。そのノウハウを用いて安全性の高いデータ管理をします。

電子署名・電子証明書で安全に電子化しよう

電子署名や電子証明書を取り入れることで、電子化した書類や契約書に法的証拠力が生まれます。もしペーパーレス化を図るのであれば、電子署名・電子証明書・タイムスタンプなどの導入は欠かせません。

一言で「 電子署名 」「 電子証明書 」と言っても、実に様々な種類があります。ぜひ本記事を参考に、目的に合ったサービスを取り入れて安全に電子化しましょう。