新型コロナウイルスの影響により日本でもテレワークが浸透してきました。

しかし、もともとテレワークが出来る環境が整っていない企業が多く、なかなか推進できていない状況です。

テレワークが推進されていない原因の一つが「 契約関連の業務 」。

パソコンを使う業務であれば、テレワークも問題なく進めることが出来ますが、契約業務に関しては紙ベースで進めていることが多いため、契約書の確認、押印など出社しなくてはいけない業務があります。

電子署名は契約がWEB上で完結するため、契約書の確認や承認で出社する必要がありません。

最近はメジャーになりつつある電子契約ですが、まだまだ知られていないことも多いため、今回の記事で詳しく解説していきます。

電子署名とは

まず基本となる電子署名について解説していきます。

電子署名は紙ベースの契約書にするサイン、印鑑に相当するものです。

しかし、これには本人が署名したことの証明が必要になるでしょう。後の項目「 電子署名の仕組み 」で詳しく解説していきます。

契約書が紙ではなく電子

基本は電子なので紙ベースの契約書ではなく、WEB上で完結する電子の契約書に署名することになります。

最近では電子契約サービスを多くの企業が提供しているため、簡単に電子契約を始めることが出来ます。

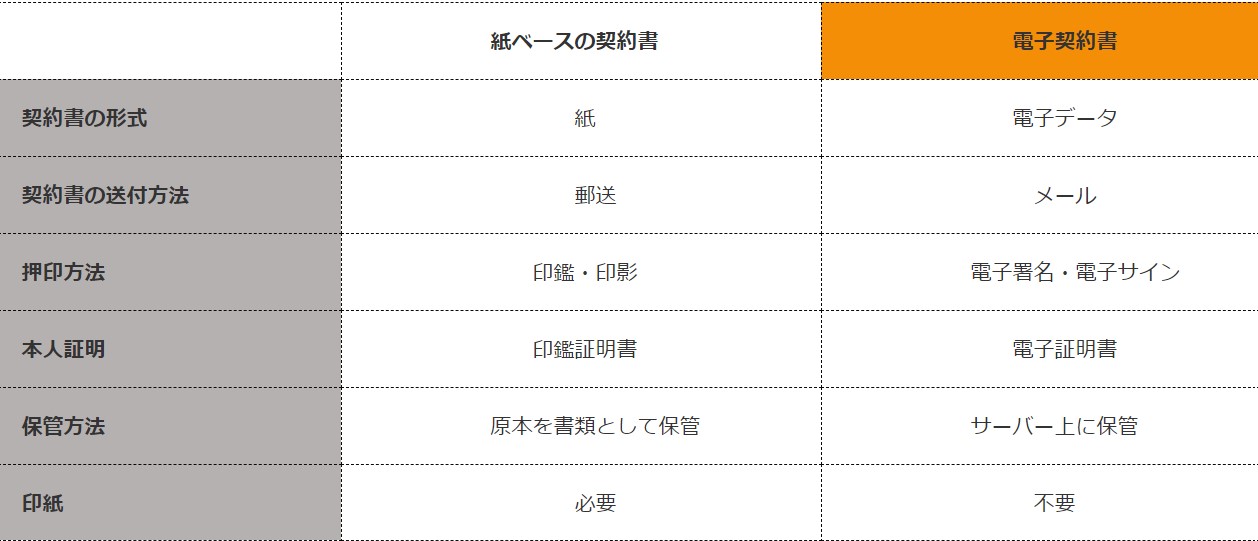

紙と電子の大きな違いを確認していきましょう。

電子署名の基礎知識

電子署名を始めるにあたって、知っておいたほうが良い基礎知識を解説していきます。

公開鍵暗号方式( PKI )

まず公開暗号方式( PKI )について解説していきます。

公開鍵と秘密鍵、2つのペアを使うインターネット上セキュリティのことです。

特徴は「 公開鍵 」と「 秘密鍵 」という別々の鍵を使う点にあります。

公開鍵は誰でも取得できる鍵になります。反対に、秘密鍵は署名者だけが所持している鍵なので、公開されている公開鍵だけを第三者が入手しても書類を解読することができません。

公開鍵と秘密鍵が揃って初めて書類の内容を確認できるようになるのが「 公開鍵暗号方式 」となります。

ハッシュ値

主に公開鍵暗号方式と併用して使用するのが「 ハッシュ値 」です。

電子契約書をハッシュ関数を用いたハッシュ値に変更し、秘密鍵と合わせて暗号化します。

契約書をハッシュ値にすることで元のデータを簡単に復元することが出来ません。

受信者側は公開鍵を使いハッシュ値と照合することで「 改ざんされていない契約書 」であることを確認することが出来ます。

少しややこしくなりましたが、秘密鍵を作成するためにハッシュ値を使用し、公開鍵で契約書を確認する際にもハッシュ値で「 本人が作成した契約書か 」「 改ざんされていないか 」を確認するためのものになります。

電子署名の仕組み・法的効力

電子署名は契約書を電子化することで必要になる署名方法ですが、どのような仕組みになっているのかを解説していきます。

関連記事:電子署名の仕組みを簡単に理解するために必要な基礎知識

電子署名法の施行

電子署名法は2001年4月1日に施行された法令です。

今までは紙ベースの契約書にサインと押印が必要でしたが、電子署名法第3条では次のように記載されています。

当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:e-GOV法令検索

この法令により電子署名は有効性と法的効力を証明されていることになります。

関連記事:電子署名法の条文をわかりやすく解説

電子署名と電子サインは別物

電子署名と電子サインは混同されることが多いですが実際には別物です。

電子サインのほうが簡易的と考えてもらえれば問題ありません。

例えば、インターネット上でサブスクリプションサービスの登録をする場合で考えてみましょう。

メールアドレスやIDを入力しパスワードなどを設定することになりますが、これは電子サインになります。

あくまで簡易的であり、第三者機関の証明を介さないことが電子サインということになります。

反対に電子署名は次の項目で解説する「 電子証明書 」を発行するために第三者機関を必要とするため、法的な効力は高くなると考えましょう。

電子署名は「電子証明書」が必要

電子証明書は印鑑証明書の代わりになるものです。

例えば、紙の契約書であれば本人確認のために印鑑証明書を取得することが多いでしょう。しかし、電子契約をするのに紙である印鑑証明書を使えば送付が必要になり、電子契約・署名の意味がなくなってしまいます。

電子証明書はその名の通り、電子で行うため別で印鑑証明を送付する手間がなくなります。

電子証明書は第三者機関である認証局が発行するため、重要な契約書では電子証明書の申請が必須になってくるでしょう。

電子署名が必要になった背景

新型コロナウイルスの影響でテレワークの推進が必要になったこともありますが、電子署名法は2001年に成立しています。

電子署名が必要になってきたのは最近のことのように感じますが、実際にはもう少し前から必要とされていたと言えます。

主な要因を2つ解説していきます。

働き方の多様化

1つめは「 働き方の多様化 」です。

もともとITやベンチャー企業ではテレワークを促進していることもありましたが、ごく一部です。

しかし、2020年は新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わりました。そこで、テレワークを促進する必要があったため、契約関連の業務も電子化が進んでいます。

また、フリーランスとして働く人も増えたため、オフィスを持たない働き方のためにも電子契約や電子署名が必要になったと言えるでしょう。

ペーパーレスの促進

現在、少子高齢化が課題となる日本では、人材不足と生産性低下が進んでおり、業務の効率化が求められていることから、ペーパーレスの需要が高まりました。

電子署名のメリット

電子署名にはどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

業務の効率化

すでにペーパーレスの項目でも解説した通り、電子署名を導入すれば業務の効率化になります。

特に契約書が必要になってくる業務に就いている人であれば、会社に出社する必要性が下がりますね。

契約書が紙の場合には署名、押印のために出社する必要がありますが、電子署名であれば契約書自体が電子化されているのでインターネットがつながればどこでも可能になります。

また、契約書の作成や保管もサーバー上で可能になるため、複数人での確認と修正が可能になります。

過去の契約書を確認したい場合にもサーバーで検索できるため、紙の契約書を探すよりも簡単になるでしょう。

経費削減

まず、契約書の用紙と送付する料金、印紙税が不要なところで、経費削減になりますね。

また、法人であれば紙の契約書を7年間保管する義務があり、特に契約が多い企業であれば契約書の保管場所を自社オフィス以外に設ける必要が出てきたとしたら、経費がかさみますよね。

この場合、電子署名に切り替えることで多くの経費を削減できます。

セキュリティ・信頼性の向上

一般的に紙の契約書は本人直筆の署名や印鑑証明によって信頼性のある書類とされていますが、電子の場合には「 誰が記入したのか 」を証明することが難しくなってしまいます。

しかし、ここに電子署名の「 公開鍵暗号方式 」や「 電子証明書 」を使うことで紙の契約書よりもセキュリティや信頼性を向上させることが出来ます。

特に電子証明書は第三者機関である認証局が行うため、より信頼性の高い契約書となります。

電子署名のデメリット

電子署名は全ての人や企業にとってメリットになるとは限りません。

業種や契約書の作成数によってはデメリットになることもあるため、電子署名のデメリットも確認しておきましょう。

一部の契約書類では利用が認められていない

導入できれば便利な電子契約書と署名ですが、一部利用が認められていない書類があります。

特に住宅に関わる書類は電子化が認められていないものがあります。

- 定期借地契約

- マンション管理業務委託契約

- 投資信託

あくまで一部ですが、このように電子契約が認められていない契約書もあるため、電子契約・署名の利用を始める前に確認しておきましょう。

取引先の電子署名への同意が必要

電子契約と署名は取引先の同意が必要です。

自社が電子契約に移行したくても取引先が拒否した場合には電子契約は成立しません。

現在、日本の企業で電子契約を進めているのは約40%ほどなので、まだ電子契約が浸透しているとは言えない状況です。

特に普段あまりコンピューターを使わない企業などは、契約書が電子化されることに不安もあるはずです。

取引先に電子契約の同意を得ることが出来なければ契約が進まないことも念頭に置いておかなければいけません。

月の契約数によっては経費削減にならない

電子署名のメリットで「 経費の削減 」を解説しましたが、あくまで月の契約数が多い場合です。

電子署名には電子契約サービスを契約することになりますが、電子契約サービスは月額料金がかかるサブスクリプションサービスとなっています。

月額料金が10,000円ほどからが多くなっているため、月に数件の契約書送付しかない場合には逆に経費がかかってしまいます。

自社で契約書を作成する機会が少ないのであれば、電子署名の方が高くなる可能性もあるため、しっかりと検討する必要があります。

今後の電子署名の方向

今後、電子署名がどのような方向になるのかも解説しておきます。特に2020年はテレワークの促進により働き方が大きく変化しました。

電子署名も合わせて柔軟な動きになることが予想されます。

今後は電子サインが一般的になる可能性が高い

電子サインは電子署名と比べて法的な効力が少なくなります。

しかし、電子署名で必要になる電子証明書は発行までの行程が多くなるというデメリットもあります。

一般的な電子証明書は法務局へデータなどを提出するため、直接、法務局へ出向くか送付することになるでしょう。時間も手間もかかってしまうため、業務の効率化になりません。

一方の電子サインは法的な効力が少ないとはいえ契約は可能です。

今後は電子サインをメインとし、重要な契約のみ電子証明書を取得する形が一般的になるかもしれません。

電子契約を選ぶ際に必要な機能

電子署名を行うためには電子契約サービスを契約する必要があります。

しかし、電子契約サービスは様々な機能を展開しているため、それぞれ特徴が異なります。ここで必要な機能を確認し、ぜひ選ぶときに参考にしてください。

タイムスタンプ

電子契約には署名をした時刻が表示されますが、あくまでコンピューター上で設定された時刻になります。

つまり契約書の改ざんが出来てしまうとも捉えられます。

タイムスタンプは第三者機関が電子契約に対して正確な日時を付与することで、正確なデータであることを証明する機能です。

ほとんどの電子契約サービスではタイムスタンプを導入していますが、正確な契約書を作成するためにも、念のために確認しておく必要があります。

タイムスタンプは電子契約サービスで使われる一般的な方法ですが、効力は当事者型よりは低くなります。

当事者型は「 電子署名・電子証明書・タイムスタンプ 」の3つを使用するため、法的効力も高く、改ざんリスクの少ない方法と言えます。

関連記事:電子署名とタイムスタンプの組み合わせ|タイムスタンプの役割も

契約書原本の保管

電子契約・署名のメリットとして「 契約書原本の保管 」があります。法人であれば7年間の保守義務があるため、契約書原本を保管しておく必要があります。

電子契約サービスで、契約書の原本を保管しておけるかの確認をしておきましょう。

また、紙の契約書をスキャンして保管できるのであれば、電子契約サービスで管理を一元化することが出来ます。

紙の契約書をスキャンして保管する場合には注意

電子契約サービスの中には今までに締結した紙の契約書もスキャンして保管することが出来ます。

しかし、この場合には自社の判断で行うことは出来ません。

最初から電子契約サービスを利用した電子ファイルであれば、そのまま保管することが出来ますが、紙の契約書をスキャンして保管する場合には税務署に申告が必要です。

代表的な電子契約サービス5社

最後に代表的な電子契約サービスを5社、紹介していきます。

NINJA SIGN( ニンジャサイン )

出典:NINJA SIGN

| 月額料金 | 4,980円〜 |

| 送信料金(1件) | 0円 |

| タイムスタンプ | あり |

| 契約書の保管 | サーバー上に保管(紙の契約書もPDF化で保存可能) |

最初にニンジャサインを紹介します。

ニンジャサインは電子契約サービスのなかでも低価格なのが特徴です。

機能面で見てもLightプラン( 4,980円 )からタイムスタンプが付与されるため、コスト面との兼ね合いも良好でしょう。

管理画面も使いやすく、契約書の作成から送付、保存まで簡単に行うことが出来るのもニンジャサインの特徴です。

無料プランも用意されているため、まずは試験的に導入してみることが出来ます。

関連記事:【徹底解説】NINJA SIGNの料金・機能・使い方・他社との違い

クラウドサイン

出典:クラウドサイン

| 月額料金 | 10,000円〜 |

| 送信料金(1件) |

200円 |

| タイムスタンプ | あり |

| 契約書の保管 | サーバー上に保管 |

クラウドサインは、電子契約サービスの中でも最大手になります。

法律ポータルサイトの「 弁護士ドットコム 」を運営していることから法的な信用度が高く多くの企業に支持されています。

また、独自のデジタル署名を採用しており、電子証明書の利用がなくても十分な法的効力を持っていることも大きな特徴でしょう。

デジタル署名には、送信者が任意でアクセスコードの認証も追加できるため、本人確認の確実性があります。

GMO電子印鑑Agree

出典:GMO電子印鑑Agree

| 月額料金 | 8,800円〜 |

| 送信料金(1件) |

契約印(電子署名)100円 実印(身元確認済み高度電子署名)300円 |

| タイムスタンプ | あり |

| 契約書の保管 | サーバー上に保管(紙の契約書もPDF化で保存可能) |

ITインフラを支えているGMOが運営している電子契約サービスです。署名方法は「 電子署名 」と「 高度電子署名 」を使い分けることが可能です。

高度電子署名は実印に相当するため、重要な契約書では必要になるでしょう。

簡易的な契約が多い場合には送信料金の安い電子署名を使うことが出来ます。

ホームズクラウド

出典:ホームズクラウド

| 月額料金 | 見積もりが必要 |

| 送信料金(1件) |

プランにより異なる |

| タイムスタンプ | あり |

| 契約書の保管 | サーバー上に保管 |

契約書が300種類以上も用意されているため、電子契約が初めてでも、テンプレートから選択するだけで進めることが出来ます。

契約書のテンプレートは各分野の弁護士が作成しているため安心感も高いです。

三菱地所などの大手の企業も利用しているため、信用度の高い電子契約サービスと言えるでしょう。

ただし、サービスが充実しているぶん、月額料金は他社よりも高めの設定なので、自社に必要なサービスかどうかを確認しておく必要があります。

BtoBプラットフォーム契約書

| 月額料金 | 10,000円〜 |

| 送信料金(1件) |

50円 |

| タイムスタンプ | あり |

| 契約書の保管 | サーバー上に保管 |

「 金額・機能・セキュリティ 」の3つが良いバランスになっています。

また、導入している企業が50万社を超えているため、取引先の同意も取りやすいでしょう。

契約書だけではなく、見積書や受発注書、請求書も同じアカウントで管理できるため、全ての書類を電子化したい企業に向いている電子契約サービスです。

関連記事:電子署名関連の銘柄|テレワークを支える電子署名の銘柄紹介

まとめ

今回は「 電子署名 」を中心に必要性やメリットなどを解説してきました。

テレワークが促進されているイメージは強くなっていますが、実際には契約書の管理や押印などで出社している人も多いでしょう。

契約書の電子化はテレワークのきっかけになり、今後は確実に必要になってくるシステムです。また、電子契約に移行することで、契約書の管理も簡単になります。

テレワークの促進と業務の効率化、この2つだけでも十分に導入する価値があるでしょう。