電子証明書という言葉を聞いたことはあるでしょうか。まだ、聞き馴染みがないと行った方が多いかもしれません。

では、電子契約という言葉はどうでしょうか。昨今、リモートワークが増えてきていることから導入する企業が増えた電子契約。こちらは聞き覚えがある方もいるのではないでしょうか。

電子証明書とは、電子契約と関係のある言葉なのです。もちろん、電子契約だけでなくインターネット上で何らかのデータのやり取りをする際などにも必要になってきます。

そんな電子証明書ですが、まだまだ名前を知っている人も少ない状況。

どういった時に使用されるのか、そもそも何を証明するものなのか、といったことが一般に浸透していない中でも、電子証明書の利用はどんどん増えていっています。

そこで、本記事では電子証明書とはどういったものなのか、どこで取得できるのか、といったことを解説していきます。よく知らないという方は是非読んでみてくださいね。

電子証明書とは

まずは電子証明書とはどういうものなのかを説明していきます。簡単にいうと、オンライン上での印鑑証明書のようなもの。

例えば、紙で契約を結ぶ際に押印をしますよね。その時、印鑑証明書を使用してその押印が本人のものであることを証明する場合があります。

電子証明書はこちらのオンライン版。オンライン上での電子署名が本人によるものだと証明するために使用されます。

どういった時に必要なのか

先ほども説明したように、オンライン上で本人承認を行う際に必要となります。

例えば、電子契約を結ぶ際など。その他にも、オンライン上で登記や供託を行う際など、様々な場面で使用することができます。

また、後ほど詳しく説明しますが「 マイナンバーカード 」も電子証明書の1つ。企業が使用するだけでなく、オンラインで個人を証明する手段でもあるのです。

電子証明書を使用した電子署名の仕組み

電子証明書を使用した電子署名の仕組みについても簡単に説明していきます。

オンライン上で契約を締結する場合に、電子署名を行います。

しかし、オンラインでの署名にあるのが、後から契約内容を改ざんされるというリスク。また、第三者が勝手に署名してしまう可能性もあります。

そういったリスクを回避するために、認証局が発行した電子証明書を利用します。その他、電子契約が締結された日を証明するためにタイムスタンプも利用します。

電子証明書の種類

電子証明書には2種類の形式があります。どちらも機能として違いはありません。それぞれの特徴を簡単に説明します。

ICカード形式

こちらは有名なものに「 マイナンバーカード 」があります。ICカード形式の場合、カードに付属しているICチップに電子証明書が格納されるため、使用するためにはカードリーダーが必要となります。

カード形式の場合、本体を他者に渡さない限りは不正利用されないというメリットがあります。しかし、同時にカード本体を厳重に管理する必要も。

ファイル形式

続いてはファイル形式です。こちらは、パソコンなどのデバイスにファイルをインストールして利用する形式。デバイス本体やクラウドサービス内に電子証明書が格納されます。

こちらは、本体があるわけではないため管理が非常に楽な点がメリット。しかし、その分不正に利用されるリスクも高まります。

認証局で取得可能

さて、肝心の電子証明書とはどこで発行され取得することができるのでしょうか。広くは「 認証局 」と呼ばれる第三者機関で発行されます。

電子証明書の種類によって取得できる場所が異なり、契約書に利用するようなものは民間の証明書発行サービスの利用で十分。

商業登記電子証明書であれば、登記所と呼ばれる機関での発行が必要ですし、マイナンバーカードであれば市役所の窓口などで発行が可能。

また、電子証明書には有効期限が決まっている点に注意しましょう。証明期間を過ぎると、電子署名などの利用ができなくなってしまうため、更新を行う必要があります。こちらは後ほど詳しく説明します。

電子証明書の取得方法

続いては、電子証明書の取得方法について説明していきます。ここでは、商業登記電子証明書の取得方法を説明します。

続いては、電子証明書の取得方法について説明していきます。ここでは、商業登記電子証明書の取得方法を説明します。

商業登記電子証明書は会社や法人の代表者等に関する電子証明書となるため、電子証明の中でも重要かつ利用する機会も少なくないもの。

法務省が管理する登記所で発行します。

ソフトウェアのインストール

今回、ファイル形式での発行について説明していくため、事前に専用ソフトウェアのインストールが必要。法務省が提供している「 商業登記電子認証ソフト 」は無償でダウンロードが可能。

こちらからダウンロードしましょう。

ファイルの作成

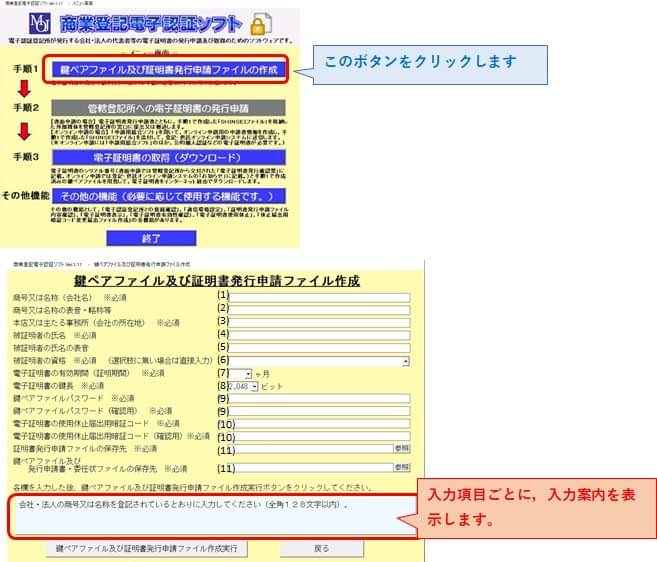

参考:法務省HPより引用

続いて、先ほどインストールした「 商業登記電子認証ソフト 」を使用して発行申請に必要な「 鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイル 」を作成します。

「 鍵ペア 」とはデータを暗号化したり元に戻したりする際に使用する「 公開鍵 」と「 秘密鍵 」と呼ばれる一対になっている鍵を指します。

こちらは電子証明書のダウンロードの際に必要なため作成する必要があります。

その他、必要な情報を入力していくのですが、入力内容は会社や法人の登記謄本の内容と同一でなければなりません。注意して入力を行いましょう。

また、証明書発行申請ファイルはCD、DVDまたはUSBメモリに格納してください。申請の際に必要となります。

商業登記電子証明書は期間がいくつかの種類に分けられています。最短3ヶ月〜最長で27ヶ月となっており、期間に応じて手数料も異なります。

もちろん、期限が切れた場合は再度手数料を払って申請する必要があるため、慎重に判断しましょう。

発行申請を行う

ファイルが準備できたら、発行申請を行いましょう。発行申請は、会社や法人の所在地を管轄する登記所に発行申請を行う必要があります。

オンラインでも可能で、その場合は登記供託オンライン申請システムのお知らせで、この後必要なシリアル番号が通知されます。今回は登記所にいく場合で説明していきます。

登記所には、押印した電子証明書発行申請書と証明書発行申請ファイルが格納されたCDなどを持っていきましょう。

内容に不備がなく、無事発行手続きが完了した場合は電子証明書のシリアル番号が記載された「 電子証明書発行確認票 」が交付されます。

このシリアル番号は、電子証明書のダウンロードに必要なため、確実に受領しましょう。

証明書のダウンロード

最後に受領したシリアル番号を利用して、電子証明書をダウンロードすれば取得は完了。

ダウンロードには申請ファイルの作成に利用した「 商業登記電子認証ソフト 」を使います。この時、「 鍵ペアファイル 」が必要となります。

鍵ペアパスワードとシリアル番号を入力する際に「 電子証明書パスワード 」も設定するのですが、これは後々も使用するため非常に重要。厳重に管理しましょう。

指定した保存先に電子証明書が保存されていたらダウンロードは完了です。

マイナンバーカードを利用する方法

続いて、マイナンバーカードを利用する方法について説明します。先に説明した通り、マイナンバーカードも電子証明書の1つ。

電子証明の種類としては「 署名用電子証明書 」と「 利用者証明書用電子証明書 」が含まれます。マイナンバーカードの取得は至って簡単。説明していきます。

マイナンバーカードの取得方法

マイナンバーカードというと、「 個人番号通知カード 」を思い出す方は多いのではないでしょうか。この通知カードと一緒に「 個人番号カード交付申請書 」が送付されているはずです。

こちらがある方は、次のステップは不要です。これらの書類が見つからない、という方はまずはこの申請書の再発行が必要。郵送もしくは市区町村の窓口で申請する必要があります。

この「 個人番号カード交付申請書 」に記載されている「 申請書ID 」を使用して申請を進めていきます。マイナンバーカードの申請は4つの方法で可能。

なお、申請から発行まで1ヶ月ほどかかる点に注意しましょう。

スマホ・PCでの発行

スマホやPCでの申請方法を説明します。

まず、申請用のWEBサイトにアクセスし、メールアドレスの他必要な項目を登録します。

スマホかつ、「 個人番号カード交付申請書 」にQRコードがついている場合はそちらを読み込んでいただきますと申請書IDが自動で入力されます。入力項目は下記の通り。

- 申請書ID

- メール連絡用氏名

- メールアドレス

登録したメールアドレスあてに申請者専用WEBサイトが送られてくるためアクセスします。ここでは顔写真登録を行いましょう。

規定に則った写真が撮影できたら、申請者情報を登録していきます。申請者情報は下記の通り。

- 生年月日

- 電子証明書の発行希望有無

- 氏名の点字表記希望有無

これらを入力すると、申請が完了します。

郵送での発行

郵送で発行する場合は、「 個人番号カード交付申請書 」に直接記載をしていきます。記載が必要な事項は下記の通り。

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- 外国人住民の区分( 外国人住民の方のみ )

- 点字表記の希望有無

- 申請日

- 顔写真

- 電子証明書の発行有無

- 代理人記載欄( 15歳未満もしくは成年被後見人のみ )

必要事項を記載したら、指定の封筒に入れて郵送します。

封筒の材料はこちら( 申請書送付用封筒の作り方 )からダウンロードできます。

証明写真機からの発行

なんと、マイナンバーカードは証明写真機からも発行申請が可能。対応の機械のみとはなりますが、気軽に申請ができ便利ですよね。

対応している証明写真機を見かけたら、メニューから「 個人番号カード申請 」を選択しましょう。ただし、こちらは交付申請書にQRコードがついている場合のみ利用が可能です。

バーコードリーダーにQRコードをかざすことで申請書IDの入力が不要となります。その後は、画面の指示に従い、最後に顔写真を撮影して完了。

市区町村の窓口での発行

もちろん、市区町村の窓口に直接出向いて発行申請をすることも可能。ただし、窓口に行ったからといって即日発行されるわけではありません。

詳細は、市区区町村によって異なるため事前に必ず確認しましょう。

現在のようなコロナ禍においては、窓口以外の方法で発行申請を行うことがオススメです。また、受け取りは窓口に出向く必要がある点に注意してください。

電子証明書の有効期限と更新方法

先ほど少し触れましたが、電子証明書には有効期限があります。期限を過ぎても電子証明書を使用したい場合は、更新を行わなくてはいけません。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、証明書の種類によって異なります。

マイナンバーカードであれば、電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで。カード自体の有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。

それぞれの発効日が異なる場合は、有効期限も別になる点に注意しましょう。商業登記電子証明書であれば、最短3ヶ月から27ヶ月の間で自由に選択できます。

もちろん、27ヶ月以上使用する場合もあるでしょうし、想定よりも長く使用するといったこともあるでしょう。そういった場合、更新手続きの必要があります。

電子証明書の更新方法

それでは、どのように更新できるのでしょうか。

まず、マイナンバーカードから説明します。こちらは、期限満了の3ヶ月前より有効期限通知書が届き、手続きが更新可能となります。

更新手続きも、発行と同様の4つの方法で可能。いずれの方法でも、有効期限通知書に記載されているQRコードか申請書IDが必要となります。

商業登記電子証明書の場合、一度申請した証明書の延長は原則できません。証明期間満了後に、新規で証明書の申請を行い再度発行します。

また、例えば電子証明書の期間中に証明書に記載の登記情報が変更されて電子証明書が失効した場合には手数料不要で再発行を行うことが可能。ただし、更新ではない点に注意しましょう。

電子証明書を紛失した場合の対処法

電子証明書、特にマイナンバーカードを紛失してしまった、ということもあるかと思います。そうった場合にどうしたら良いかを説明します。

マイナンバーカードを紛失した場合

まず、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要。個人番号コールセンター( 0120-95-0178 )に連絡をしましょう。また、重要な個人情報が含まれるため警察への紛失届も出しましょう。

その後、マイナンバーカード再発行の手続きを市区町村の窓口で行います。

商業登記電子証明書などを休止する場合

商業電子証明書を紛失する、といったことはあまりないと思いますが、秘密鍵が第三者に漏れた可能性があるといった場合には電子証明書の使用廃止や休止を行うことができます。

使用休止は、急を要するケースが多いという理由により専用のソフトウェア上で届出が可能。その後、安全が確保された場合は再開をすることも可能。

ただし、休止していた期間分の有効期限は延長になりません。電子証明書に関する情報は厳重に管理しましょう。

まとめ

ここまで、電子証明書の発行や更新についてまとめました。ここで紹介したものは、市区町村での手続きが必要なものばかりですが、契約書に使用するレベルのものであれば民間のサービスで発行が可能。

民間サービスの場合は、そのサービスに登録するだけで発行されますので今回紹介したような手続きは不要です。今回紹介したものも、手続き自体は1日もかからないものです。

そのため、電子証明書・電子契約といった言葉に必要以上に怯える必要はありません。今後、オンラインでの個人の証明の機会が増えると思われます。

その時のためにも、先駆けて電子証明書の取得への知見を深めておくことをオススメします。